品格之路-读书笔记

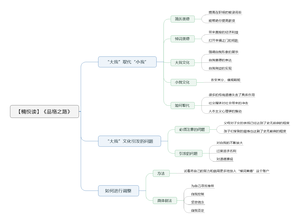

作者戴维•布鲁克斯,美国杰出的作家、评论家,《纽约时报》人气专栏作家。著有畅销书《社会动物》《天堂里的波波族》等。主要讨论的是“悼词美德”,目的是向读者指出,几百年来,人们已经开始锤炼自己的道德内核,开辟出一条条品格之路。针对强调外在成功的“大我”文化,布鲁克斯对我们——也包括他自己——发起了挑战:如何在“简历美德”和“悼词美德”之间再次取得平衡。

“简历美德”存在于外部世界,追求的是财富、荣誉和地位,而“悼词美德”存在于我们内心世界的核心位置,追求的是友善、勇敢、诚实和同理心。作者最后指出:“幸福是我们在追求道德目标和培养高尚品格的过程中意外收获的副产品。不过,它也是一个必然结果。”

为什么“大我”文化会取代“小我”文化

布鲁克斯在这本书中提出一组概念,他把人的各种品质分成两类,一类叫“简历美德”,一类叫“悼词美德”。我们看一下这两组词是什么意思。

简历美德

“简历美德”是指那些我们常在简历中列出的品质,比如你外形出众、有高学历等,这些品质可以提高你在职场的被录用率,或是能帮助你提高薪资。

悼词美德

“悼词美德”是指像善良、勇敢、诚实、乐于奉献等等的这些品质。这些品质,可能不会为你带来直接的经济利益,但是,它们正是打开幸福之门的钥匙。换句话说,简历美德和悼词美德就像是两个银行账户,我们一生的努力和信誉都在不断存入这两个账户。但人们在简历美德上的关注,要远远多于悼词美德。既然悼词美德可以让人获得幸福,为什么在今天却得不到人们的足够重视呢?

大我文化取代小我文化

布鲁克斯给出的解释是,在这个时代,“大我”文化取代了“小我”文化。“小我”意思就是“小化的自我”,这是相对于群体的“大”而言的。“小我”文化强调每个人都应该各安其分,循规蹈矩,婚姻是被长辈指定的,职业是世袭的,身份是不变的。在这样的社会文化中,个性始终是被压抑的,人的理性成了罪恶的东西,理性的不足会被刻意夸大,这样是为了避免个体的突出打破既定的社会秩序。用哲学家大卫·休谟的一句名言概括:“人性这根曲木,决然造不出任何笔直的东西。”而作者所指的“大我”,是“大写的自我”,也就是强调自我形象的展示、自我意愿的表达、自我利益的实现,比如建自己的微信公众号,发抖音视频等等,都是在强调“大写的自我”。

1948年至1954年,美国的几名心理学家曾对一万多名青少年进行了调查,问他们是否认为自己很重要。其中有12%的人给出了肯定的回答。而在2003年时,心理学家进行了同样内容的调查,结果发现这个比例男性达到了80%,女性则是77%。为什么近几十年来,“大我”文化会取代“小我”文化呢?首先是在今天,道德似乎无法发挥出直接功能,变得不再实用。在传统社会中,人类对于世界和自我的认知都是非常有限的,各项社会治理也缺乏科学理念和技术的支撑,而道德就在这时承担了很多具体的社会功能。

比如,在传统的西方天主教社会中,有一套非常严苛的册封“圣人”的制度,而要想成为圣人,就必须符合各项道德标准:信念、希望、慈善;四项道德上的标准:坚毅、公正、审慎、受戒;三项修行要件:清贫、贞洁、服从等等。

那些受封为“圣人”的教徒,是否真的能完全满足这些道德标准呢?想想就觉得很难,但这些条条框框正体现了道德在传统社会中的实用性。册封“圣人”的那些道德标准,像清贫、守贞、服从、信念,都是在告诉下层信徒,要安于现状,等待天使的接引,往升天国,这对于稳定社会现状是效果明显且持久的。同样,在古代的中国农村,即使一个村子穷得叮当响,也要勒紧裤腰带,修一座贞节牌坊。

不过在今天,随着科技的发展,很多国家工程、社会项目,并不需要那么多的人力,同时由于身份信息系统的完善,即使民众外出求学务工,下海经商,也不会给社会管理带来难以负担的压力,很多的传统道德这时便失去了具体作用。其次,道德对人的规范好像不那么强烈了,这与现代信息技术的发展是分不开的。比如,社交媒体就对社会带来巨大冲击。

互联网加快了信息交流速度,降低了沟通成本,手机、电脑以及各种社交软件已经成为我们生活中最不可或缺的部分。淹没在信息的海洋里,虽然我们生活和工作更加便捷,但以自我为中心的文化、心理环境也更容易形成。各种程序、应用软件和网页,帮助我们搭建起属于自己的太阳系,每个人都成为占据中心位置的太阳。

比如,你认为早起好,你可以从各个社交部落中找到无数支持你观点的人,也能从各种知识网站上,找到足够多的论据。而反过来,如果你认为自然醒好,你同样也可以在网络世界中找到足够多的同盟。无论你相信什么,主张什么,都是合理的,都是正确的。在社交网络中,人们都变成了个人品牌的管理者。

最后 ,是人本主义心理学的推动。为了更深入了解自己的内心,心理学在近一百多年取得了长足的发展,由于研究方法和理念的不同,心理学分出了很多流派,比如精神分析学派、行为主义学派等等。其中有一个流派,格外强调人对自我的关注,那就是人本主义心理学。

20世纪中后期的美国,以马斯洛和罗杰斯为代表的人本主义心理学家认为,人类产生很多心理问题,这些问题的根源,其实都是人们对自己的爱不够深。人们并不需要跟自己做斗争,只要全然接纳自己,学会自我怜爱、自我称赞、自我接纳,就可以激发内心的自我驱动力。

过渡强调 “大我”文化引发的问题

作者认为从“小我”文化向“大我”文化的转变并没有任何不妥,“大我”文化的强势也是社会发展的必然。但就目前的状况来说,它超出了应有的限度了,也就引发了诸多问题。

比如,在二战后担任总统的艾森豪威尔政府内阁成员一共23人,其中只有农业部长一个人在离任后出版了回忆录,而且回忆录言辞谨慎得让人读到想睡觉。三十年后里根政府的任期结束之前,30名内阁成员中有12人出版了回忆录,而且大多在回忆录里自吹自擂。而在今天,西方离任政治家出版回忆录,自述丰功伟绩,似乎已经成为一项例行公事。所以,到现在几乎没有人会相信政客口中的话。

在这样的社会氛围下,决定自我的就是完成任务和创造成就,而这些显然都是才能带来的,品格似乎并不能产生什么直接的帮助。在很多人看来,品格高尚,更应该是为“成功人士”锦上添花的事情。这种竞争机制会进一步引发更大规模的社会发酵,将功利的衡量方法灌输给所有人,对人们的价值观产生某种颠覆性影响。人们会小心翼翼地管理自己的时间和情感,去考虑这个人、这个机会或者这种体验是否对我有益?甚至在某些情况下,这样的功利性、工具性心态有可能会严重扭曲父母与子女之间的关系。所以,作者认为当今父母养育子女呈现了两个必须注意的问题。

第一个是,父母对子女的表扬已经达到了史无前例的程度。美国诗人、讽刺作家多罗西·帕克曾讲,美国儿童不是被父母抚养长大的,而是被父母用美食、住所和掌声激励长大的。第二个是,孩子们受到的磨炼也达到了史无前例的程度。父母在培养子女的能力、敦促子女学习等方面花费的时间远远多于过去的父母。哈佛大学教授理查德·默南研究发现,与1978年相比,父母们现在每年在每个子女的校外辅导课程方面的投入增加了5700美元。更多表扬、更多磨炼这两大趋势交织在一起,可能会产生一个非常有趣的结果。

有的父母不自觉地把抚养子女视为艺术品创作,认为孩子的表现必须让父母感到高兴,孩子必须上名牌大学,孩子长大成人后必须要让父母拥有某种身份地位。但这种有条件的爱,会让孩子无法做出自己决定的意愿。对“大我”的过度强调,带来更可怕的后果是对道德的漠视。

比如,加州大学洛杉矶分校的研究人员,每年都会在全美大一新生中做抽样调查,分析他们的价值观与人生追求。1966年,80%的新生迫切希望建立有意义的人生观。而今天,有同样追求的大学新生已经不到40%。1966年,42%的新生说,拥有大量财富是一个非常重要的人生目标。到今天,七成的大一新生抱有这样的想法。经济上有保障,曾经是位居中游的价值观,现在却被视为首要目标。换句话说,新一代的大学生可以坦诚地说出,自己最感兴趣的就是金钱。

在强调“自我”的暗示下,每个人都应当信任自己,而不应产生自我怀疑。个人的感受将成为判断对错的标准。对一件事情,如果你内心感觉良好,那你自己的行为就没有问题。所有你自己制定或接受的规则,都是有效的处世良方。一度被道德斗争占据的心理空间,逐渐被以取得成功为目标的斗争所占据。对此,作者说“维多利亚时代的人们在谈到性的时候往往羞于开口,就像现在的我们在谈及道德问题时也常常遮遮掩掩。”

如何进行调整

那么,我们应该如何调整这种过度强调大我的文化呢?作者说,那就是试着将自己的努力和信用更多地放入“悼词美德”这个账户。当我们把目光放在人生的终点,我们的行动也将发生变化。布鲁克斯说,幸福是我们在追求道德目标和培养高尚品格的过程中意外收获的副产品,同时幸福也是一个必然结果。那具体应该怎么做呢?那就是为自己寻找榜样。

比如,享有“美国报业第一夫人”之称的《华盛顿邮报》前发行人、董事会主席凯瑟琳·格雷厄姆。她出生在华盛顿特区一个传统的出版业家庭,从小被教育要矜持内敛,但她经常反问自己,“为什幺女性永远无法站在首位呢”?从此,她做任何事情都会选择坚持,必须搞出一番名堂,这一点她坚持了一生。在她46岁时,患有抑郁症的丈夫菲利普·格雷厄姆自杀身亡。她被临时推举为《华盛顿邮报》董事会主席,她咬紧牙关接受了这一重任,并出色地完成了包括管理工作在内的各项事务。 凯瑟琳担任一把手之后,《华盛顿邮报》人心惶惶,不少名编辑、名记者都想跳槽。凯瑟琳后来在自传中透露,当时自己是“身处悬崖边闭眼一跳。令人惊讶的是,我稳稳地落在了地上”。真正成就凯瑟琳的是1972年的水门事件。1972年,美国政坛爆出了水门事件,凯瑟琳挺身而出,勇敢地面对尼克松率领的白宫团队,为报道这一事件的记者提供了坚强的后盾。尼克松政府为了掩饰丑行,不断向《华盛顿邮报》施压,警告凯瑟琳不要“出风头”,司法部部长更是暴跳如雷,还说出了整个事件中最著名的一句话,他说:“凯瑟琳·格雷厄姆的乳头会被大绞肉机绞住的!”在白色恐怖的气氛中,面对总统团队的巨大压力,凯瑟琳一直支持旗下的编辑记者:“我们已游到河水最深的地方,再没退路了。”她把司法部部长的话登在了第二天的报纸上,所有的人都被惊呆了。

不顾尼克松政府的多次威吓,媒体界愣是一追到底,引起了美国新闻界对“水门丑闻”的轮番轰炸,最后逼得尼克松下了台。凯瑟琳最终赢得了新闻史上里程碑式的胜利。《华盛顿邮报》也因报道“水门事件”而赢得了1973年普利策金奖—公共服务奖。

事后,凯瑟琳的一位朋友送给她一个小小的金质绞肉机,她还常常将它挂在脖子上。凯瑟琳,这个从不喜欢宣称自己是女权分子的人赢得了“世界最有权势的女人”的称号,她成了当世的不朽传奇,一位用勇气与政治扳倒美国总统的女人。作者说,除了为自己寻找榜样 ,还要找到自我控制、自我否定和坚定信念的真正意义 ,把他们作为自己一生的行动标尺。