品格之路-讀書筆記

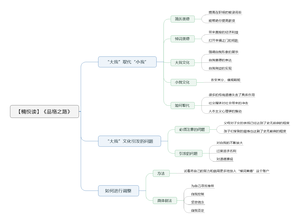

作者戴維•布魯克斯,美國傑出的作家、評論家,《紐約時報》人氣專欄作家。著有暢銷書《社會動物》《天堂里的波波族》等。主要討論的是「悼詞美德」,目的是向讀者指出,幾百年來,人們已經開始錘鍊自己的道德內核,開闢出一條條品格之路。針對強調外在成功的「大我」文化,布魯克斯對我們——也包括他自己——發起了挑戰:如何在「簡歷美德」和「悼詞美德」之間再次取得平衡。

「簡歷美德」存在於外部世界,追求的是財富、榮譽和地位,而「悼詞美德」存在於我們內心世界的核心位置,追求的是友善、勇敢、誠實和同理心。作者最後指出:「幸福是我們在追求道德目標和培養高尚品格的過程中意外收穫的副產品。不過,它也是一個必然結果。」

為什麼「大我」文化會取代「小我」文化

布魯克斯在這本書中提出一組概念,他把人的各種品質分成兩類,一類叫「簡歷美德」,一類叫「悼詞美德」。我們看一下這兩組詞是什麼意思。

簡歷美德

「簡歷美德」是指那些我們常在簡歷中列出的品質,比如你外形出眾、有高學歷等,這些品質可以提高你在職場的被錄用率,或是能幫助你提高薪資。

悼詞美德

「悼詞美德」是指像善良、勇敢、誠實、樂於奉獻等等的這些品質。這些品質,可能不會為你帶來直接的經濟利益,但是,它們正是打開幸福之門的鑰匙。換句話說,簡歷美德和悼詞美德就像是兩個銀行賬戶,我們一生的努力和信譽都在不斷存入這兩個賬戶。但人們在簡歷美德上的關注,要遠遠多於悼詞美德。既然悼詞美德可以讓人獲得幸福,為什麼在今天卻得不到人們的足夠重視呢?

大我文化取代小我文化

布魯克斯給出的解釋是,在這個時代,「大我」文化取代了「小我」文化。「小我」意思就是「小化的自我」,這是相對於群體的「大」而言的。「小我」文化強調每個人都應該各安其分,循規蹈矩,婚姻是被長輩指定的,職業是世襲的,身份是不變的。在這樣的社會文化中,個性始終是被壓抑的,人的理性成了罪惡的東西,理性的不足會被刻意誇大,這樣是為了避免個體的突出打破既定的社會秩序。用哲學家大衛·休謨的一句名言概括:「人性這根曲木,決然造不出任何筆直的東西。」而作者所指的「大我」,是「大寫的自我」,也就是強調自我形象的展示、自我意願的表達、自我利益的實現,比如建自己的微信公眾號,發抖音視頻等等,都是在強調「大寫的自我」。

1948年至1954年,美國的幾名心理學家曾對一萬多名青少年進行了調查,問他們是否認為自己很重要。其中有12%的人給出了肯定的回答。而在2003年時,心理學家進行了同樣內容的調查,結果發現這個比例男性達到了80%,女性則是77%。為什麼近幾十年來,「大我」文化會取代「小我」文化呢?首先是在今天,道德似乎無法發揮出直接功能,變得不再實用。在傳統社會中,人類對於世界和自我的認知都是非常有限的,各項社會治理也缺乏科學理念和技術的支撐,而道德就在這時承擔了很多具體的社會功能。

比如,在傳統的西方天主教社會中,有一套非常嚴苛的冊封「聖人」的制度,而要想成為聖人,就必須符合各項道德標準:信念、希望、慈善;四項道德上的標準:堅毅、公正、審慎、受戒;三項修行要件:清貧、貞潔、服從等等。

那些受封為「聖人」的教徒,是否真的能完全滿足這些道德標準呢?想想就覺得很難,但這些條條框框正體現了道德在傳統社會中的實用性。冊封「聖人」的那些道德標準,像清貧、守貞、服從、信念,都是在告訴下層信徒,要安於現狀,等待天使的接引,往升天國,這對於穩定社會現狀是效果明顯且持久的。同樣,在古代的中國農村,即使一個村子窮得叮噹響,也要勒緊褲腰帶,修一座貞節牌坊。

不過在今天,隨着科技的發展,很多國家工程、社會項目,並不需要那麼多的人力,同時由於身份信息系統的完善,即使民眾外出求學務工,下海經商,也不會給社會管理帶來難以負擔的壓力,很多的傳統道德這時便失去了具體作用。其次,道德對人的規範好像不那麼強烈了,這與現代信息技術的發展是分不開的。比如,社交媒體就對社會帶來巨大衝擊。

互聯網加快了信息交流速度,降低了溝通成本,手機、電腦以及各種社交軟件已經成為我們生活中最不可或缺的部分。淹沒在信息的海洋里,雖然我們生活和工作更加便捷,但以自我為中心的文化、心理環境也更容易形成。各種程序、應用軟件和網頁,幫助我們搭建起屬於自己的太陽系,每個人都成為占據中心位置的太陽。

比如,你認為早起好,你可以從各個社交部落中找到無數支持你觀點的人,也能從各種知識網站上,找到足夠多的論據。而反過來,如果你認為自然醒好,你同樣也可以在網絡世界中找到足夠多的同盟。無論你相信什麼,主張什麼,都是合理的,都是正確的。在社交網絡中,人們都變成了個人品牌的管理者。

最後 ,是人本主義心理學的推動。為了更深入了解自己的內心,心理學在近一百多年取得了長足的發展,由於研究方法和理念的不同,心理學分出了很多流派,比如精神分析學派、行為主義學派等等。其中有一個流派,格外強調人對自我的關注,那就是人本主義心理學。

20世紀中後期的美國,以馬斯洛和羅傑斯為代表的人本主義心理學家認為,人類產生很多心理問題,這些問題的根源,其實都是人們對自己的愛不夠深。人們並不需要跟自己做鬥爭,只要全然接納自己,學會自我憐愛、自我稱讚、自我接納,就可以激發內心的自我驅動力。

過渡強調 「大我」文化引發的問題

作者認為從「小我」文化向「大我」文化的轉變並沒有任何不妥,「大我」文化的強勢也是社會發展的必然。但就目前的狀況來說,它超出了應有的限度了,也就引發了諸多問題。

比如,在二戰後擔任總統的艾森豪威爾政府內閣成員一共23人,其中只有農業部長一個人在離任後出版了回憶錄,而且回憶錄言辭謹慎得讓人讀到想睡覺。三十年后里根政府的任期結束之前,30名內閣成員中有12人出版了回憶錄,而且大多在回憶錄里自吹自擂。而在今天,西方離任政治家出版回憶錄,自述豐功偉績,似乎已經成為一項例行公事。所以,到現在幾乎沒有人會相信政客口中的話。

在這樣的社會氛圍下,決定自我的就是完成任務和創造成就,而這些顯然都是才能帶來的,品格似乎並不能產生什麼直接的幫助。在很多人看來,品格高尚,更應該是為「成功人士」錦上添花的事情。這種競爭機制會進一步引發更大規模的社會發酵,將功利的衡量方法灌輸給所有人,對人們的價值觀產生某種顛覆性影響。人們會小心翼翼地管理自己的時間和情感,去考慮這個人、這個機會或者這種體驗是否對我有益?甚至在某些情況下,這樣的功利性、工具性心態有可能會嚴重扭曲父母與子女之間的關係。所以,作者認為當今父母養育子女呈現了兩個必須注意的問題。

第一個是,父母對子女的表揚已經達到了史無前例的程度。美國詩人、諷刺作家多羅西·帕克曾講,美國兒童不是被父母撫養長大的,而是被父母用美食、住所和掌聲激勵長大的。第二個是,孩子們受到的磨鍊也達到了史無前例的程度。父母在培養子女的能力、敦促子女學習等方面花費的時間遠遠多於過去的父母。哈佛大學教授理查德·默南研究發現,與1978年相比,父母們現在每年在每個子女的校外輔導課程方面的投入增加了5700美元。更多表揚、更多磨鍊這兩大趨勢交織在一起,可能會產生一個非常有趣的結果。

有的父母不自覺地把撫養子女視為藝術品創作,認為孩子的表現必須讓父母感到高興,孩子必須上名牌大學,孩子長大成人後必須要讓父母擁有某種身份地位。但這種有條件的愛,會讓孩子無法做出自己決定的意願。對「大我」的過度強調,帶來更可怕的後果是對道德的漠視。

比如,加州大學洛杉磯分校的研究人員,每年都會在全美大一新生中做抽樣調查,分析他們的價值觀與人生追求。1966年,80%的新生迫切希望建立有意義的人生觀。而今天,有同樣追求的大學新生已經不到40%。1966年,42%的新生說,擁有大量財富是一個非常重要的人生目標。到今天,七成的大一新生抱有這樣的想法。經濟上有保障,曾經是位居中游的價值觀,現在卻被視為首要目標。換句話說,新一代的大學生可以坦誠地說出,自己最感興趣的就是金錢。

在強調「自我」的暗示下,每個人都應當信任自己,而不應產生自我懷疑。個人的感受將成為判斷對錯的標準。對一件事情,如果你內心感覺良好,那你自己的行為就沒有問題。所有你自己制定或接受的規則,都是有效的處世良方。一度被道德鬥爭占據的心理空間,逐漸被以取得成功為目標的鬥爭所占據。對此,作者說「維多利亞時代的人們在談到性的時候往往羞於開口,就像現在的我們在談及道德問題時也常常遮遮掩掩。」

如何進行調整

那麼,我們應該如何調整這種過度強調大我的文化呢?作者說,那就是試着將自己的努力和信用更多地放入「悼詞美德」這個賬戶。當我們把目光放在人生的終點,我們的行動也將發生變化。布魯克斯說,幸福是我們在追求道德目標和培養高尚品格的過程中意外收穫的副產品,同時幸福也是一個必然結果。那具體應該怎麼做呢?那就是為自己尋找榜樣。

比如,享有「美國報業第一夫人」之稱的《華盛頓郵報》前發行人、董事會主席凱瑟琳·格雷厄姆。她出生在華盛頓特區一個傳統的出版業家庭,從小被教育要矜持內斂,但她經常反問自己,「為什么女性永遠無法站在首位呢」?從此,她做任何事情都會選擇堅持,必須搞出一番名堂,這一點她堅持了一生。在她46歲時,患有抑鬱症的丈夫菲利普·格雷厄姆自殺身亡。她被臨時推舉為《華盛頓郵報》董事會主席,她咬緊牙關接受了這一重任,並出色地完成了包括管理工作在內的各項事務。 凱瑟琳擔任一把手之後,《華盛頓郵報》人心惶惶,不少名編輯、名記者都想跳槽。凱瑟琳後來在自傳中透露,當時自己是「身處懸崖邊閉眼一跳。令人驚訝的是,我穩穩地落在了地上」。真正成就凱瑟琳的是1972年的水門事件。1972年,美國政壇爆出了水門事件,凱瑟琳挺身而出,勇敢地面對尼克松率領的白宮團隊,為報道這一事件的記者提供了堅強的後盾。尼克松政府為了掩飾醜行,不斷向《華盛頓郵報》施壓,警告凱瑟琳不要「出風頭」,司法部部長更是暴跳如雷,還說出了整個事件中最著名的一句話,他說:「凱瑟琳·格雷厄姆的乳頭會被大絞肉機絞住的!」在白色恐怖的氣氛中,面對總統團隊的巨大壓力,凱瑟琳一直支持旗下的編輯記者:「我們已游到河水最深的地方,再沒退路了。」她把司法部部長的話登在了第二天的報紙上,所有的人都被驚呆了。

不顧尼克松政府的多次威嚇,媒體界愣是一追到底,引起了美國新聞界對「水門醜聞」的輪番轟炸,最後逼得尼克松下了台。凱瑟琳最終贏得了新聞史上里程碑式的勝利。《華盛頓郵報》也因報道「水門事件」而贏得了1973年普利策金獎—公共服務獎。

事後,凱瑟琳的一位朋友送給她一個小小的金質絞肉機,她還常常將它掛在脖子上。凱瑟琳,這個從不喜歡宣稱自己是女權分子的人贏得了「世界最有權勢的女人」的稱號,她成了當世的不朽傳奇,一位用勇氣與政治扳倒美國總統的女人。作者說,除了為自己尋找榜樣 ,還要找到自我控制、自我否定和堅定信念的真正意義 ,把他們作為自己一生的行動標尺。