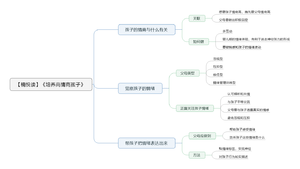

培养高情商的孩子-读书笔记

作者约翰·戈特曼,是与荣格齐名的心理学大师,“美国心理治疗师眼中具有影响力的10位心理治疗大师”之一。他还被称为“婚姻教皇”,畅销书《幸福的婚姻》的作者。不止如此,约翰·戈特曼关于儿童发展心理学的研究也长达20年。

作者发现,很多家长只是借助一些育儿理论来规范孩子的不良行为,但是却对这些不良行为背后的情绪毫不理会。本书指出,家长在教育子女的过程中,需要给予孩子情绪上的指导,这是过去30多年众多育儿理念中从来没有涉及的角度。这本书将会教给家长,如何培养一个懂得情绪管理的高情商孩子。

孩子的情商与什么有关

作者认为,孩子的情商高低,与父母对孩子的回应程度密切相关。为什么呢?我们都知道父母是孩子最好的老师,大家可能都对情商的重要性有所了解,但作者告诉我们的是,情商可不仅仅是用来培养孩子的,要想孩子情商高,父母首先要情商高。因为,孩子关于情绪的认识,大多是从父母身上学来的。

父母对孩子的影响,可以说从孩子还在襁褓中的时候,就已经开始了。行为心理学家观察发现,一个学龄前的孩子,每20秒就需要一次家长的关注。社会科学研究发现,刚出生的婴儿,就已经可以通过父母的表情体态,读懂父母的情感提示。而且小宝宝也会用自己的表情和体态作出回应。如果父母可以敏锐地回应宝宝的提示,用眼睛和他交流,用儿语和他对话,这些宝宝就会更早地学会情绪调节。

比如,当逗他们时,他们会很高兴表现得很激动,但是之后呢,又能很快地恢复平静,进入休息状态。在不同的情绪之间切换,就是一种情绪调节的表现。相反,如果父母忽视婴儿的提示,比如抑郁的妈妈不愿意跟宝宝交流,宝宝就不知道嘟囔着出声能够吸引人的注意,就会选择安静和被动,长大就不能主动融入社会。

但如果一个父母跟宝宝一起玩的时间太长,宝宝总是处于兴奋状态,宝宝将没有机会知道,吸吮手指可以帮他们平静下来。而学会恢复平静和保持平静,也会影响孩子是不是能集中注意力地学习。也就是说,父母与初生婴儿的互动,能够影响孩子神经系统的发育,这种影响,关系着孩子一生的情绪健康。 这个结论是有科学依据的,作者为我们介绍了一个叫“迷走神经”的概念,它是一组发端于大脑的神经。负责为人体上半身的功能如心率、呼吸和消化系统提供驱动力。自主神经分为两大分支:交感神经和副交感神经。副交感神经的大部分功能都是由迷走神经负责的。在情绪紧张的情况下,交感神经会让一个人的心跳、呼吸等速度加快;而副交感神经则担当着调节器的角色,及时为这些无法控制的身体情况踩刹车,让身体不至于因为运转太快而失控。

比如,在进行消防演习时,一年级小学生中拥有高迷走神经张力的同学将可以轻松应对。当演习开始时,他们能放下手中一切,从教室内有序、快捷地疏散。一旦消防演习结束,他们能在短时间内平静下来,把注意力集中到正在进行的数学课上。 相比之下,那些迷走神经张力较低的孩子,在演习进行中可能会感到困惑。“什么?现在离开?现在还没到下课时间呢”。当活动结束回到教室时,他们会花好一阵子才能从刚才的兴奋感中平静下来,重返学习状态。

总之,迷走神经的张力越大,那他调节情绪的能力也就越大。怎么能让迷走神经张力变大呢,研究表明,在孩子还处于婴儿时期,他们体会的情绪经验,对迷走神经张力的形成,起着重要的作用。

所以,对父母而言,能很容易留心孩子的情绪波动,对孩子的情绪作出回应,帮孩子抚平不好的情绪,帮助他们学习情绪管理,这样才能使孩子的情商变高。这种对孩子的体察,需要在孩子的情绪刚出现轻微变化时,就要做出回应。也就是说,还没等到孩子的情绪激化时,就要给孩子需要的关注。孩子会逐渐明白,父母理解自己,不需要等他们做出极端的行为,就会关爱自己。

觉察孩子的情绪

我们来看一个案例。玛丽哄3岁的儿子穿衣服上学,她已经上班快要迟到了。在手忙脚乱的早餐,和决定穿哪双鞋的争执之后,儿子的情绪也很紧张。出门前,儿子告诉玛丽,他不想去幼儿园了,只想待在家里玩。玛丽直截了当的拒绝了之后,儿子蹲在地上大哭起来。那接下来,玛丽是怎么处理的呢?

忽视型家长

在玛丽看来,孩子离开家没有什么大不了的,她认为儿子的想法很可笑,这有什么可难过的。她的方法是,用饼干哄孩子,转移注意力,给他讲讲幼儿园的生活很有趣。作者说了,玛丽其实是一个“忽视型”的家长,忽视型家长的典型做法是,漠视、忽视甚至轻视孩子的消极情绪。

他们当孩子不听话的时候,会转移孩子的注意力,关闭情绪通道,认为孩子的情绪是不理智的,因此没必要当回事,对孩子们的话也没有兴趣听,认为消极情绪是有害的,然后不和孩子一起解决问题,认为时间可以解决一切。有些家长并不是故意要这样做,但从与孩子交流的实际行动看来,他们确实忽视了孩子的情绪。

比如,凯文是一个四岁女孩的父亲,他很疼爱女儿,每当女儿不高兴时,他都会抱着她四处走,问她是不是需要什么,想看电视吗?还是想出去玩?吃巧克力会不会让她高兴点?凯文表现得很有耐心,他想尽快让女儿开心起来。但是凯文忽略了一件事,那就是,正面关注孩子的消极情绪。 凯文不会问,你现在觉得怎么样?你是不是不太开心?因为凯文觉得,关注消极情绪是在火上浇油,会把消极情绪放大,他希望女儿每时每刻都开心,这是出于他保护孩子的本能。于是,就有意识地为消极情绪关上发泄的大门。

这样的教养方式会让孩子觉得自己的情绪不被人理解,并不能得到安慰。它会让孩子觉得自己的感受是错的、不恰当的、不被认可的。会觉得是自己身上有问题,才会有那种不好的情绪。时间长了,他就会不相信自己的内心。导致他们的自尊感也很低。也不会调整情绪。

压抑型家长

压抑型家长和忽视型家长有很多相似之处,但也有一些不同:当描述孩子的情绪经历时,他们表现得非常苛责,对孩子缺少同理心。他们不只忽略、否定或贬低孩子的消极情绪;他们压抑这种情绪。结果导致他们的孩子常常因为表达悲伤、愤怒或恐惧等情绪而被斥责、管教或惩罚。压抑型家长不会试着理解孩子的感受,而会关注孩子由情绪引发的行为。

比如,如果女儿因为生气而跺脚,妈妈会因为她令人不快、挑衅的行为而对她进行体罚,却不去弄清楚是什么让女儿如此生气。一个父亲因为儿子有每晚睡觉时大哭的习惯而训斥他,却不会把儿子的眼泪和他对黑暗的惧怕联系起来。

压抑型的家长不认可孩子的情绪,这跟忽视型家长一样,都会导致孩子不相信自己的判断,怀疑自己的情绪。在长大后面对生活的挑战,反而不会应对。作者说,其实孩子的负面情绪并不可怕,父母大可把它当成是一个机会,一个跟孩子交流感受、增进亲密关系的机会,这就叫共情。高情商的家长,是可以与孩子共享情绪的。当孩子表达情绪的时候,他们会很欣赏,因为这证明孩子和他们有着同样的价值观。一位妈妈回忆说,当四岁的女儿在挨骂后冲她反击,说“我不喜欢你说话的口气”时,她心里有多么惊喜。她对女儿的果敢感到骄傲。 高情商的父母,会跟孩子用同一视角看问题,以孩子能接受的方式交流,平等地交流,让他们知道,自己是可以信任的盟友,会一直跟他站在同一条战线上。同时,高情商的父母也不会害怕在孩子面前表露情绪,他们难过的时候也会哭,也可以发脾气,还会告诉孩子他为什么那么生气。由于父母们理解情绪,重视情绪的力量和价值,并相信自己能正确地表达情绪,他们也通过自己的行为为孩子做出了榜样。父母的情绪表露是对孩子如何表达情绪是最有效的。

比如,父母们经过激烈争吵,达成了和解,孩子也会学习如何化解冲突。父母在悲伤时依然互相关心,给予对方支持,孩子也会学习如何分享彼此的悲伤,如何建立情感的联结。如果父母对孩子造成了伤害,父母也要大方向孩子道歉,用行动告诉孩子如何处理内疚和悔恨。

帮孩子把情绪表达出来

作者说,在孩子表达情绪时,帮他们为情绪贴标签是个好办法。研究表明,为情绪贴标签这一行为对神经系统有安抚作用,能帮孩子更快地从不愉快的情形中平复,在表达自己感受到的情绪时,需要调动掌控语言和逻辑思维的左脑,因而能帮助孩子集中注意力,恢复平静。

负面情绪很多,但对于一个孩子来说,他们并不了解这些负面情绪,他们并不知道什么是嫉妒、什么是委屈,比如你问他为什么不高兴,孩子很可能没有现成的答案,情绪的表达是需要大人来教的。给情绪贴标签,也就是明确地告诉孩子,你正在体会到的情绪叫什么,为什么会有这种情绪。

比如,一个看到弟弟收到生日礼物,而自己没有收到礼物的4岁小男孩,很可能会大声地抗议“这不公平”。在这个时候,孩子他爸可能会跟孩子解释,那是因为你的生日还没到,等你的生日到了你也会收到礼物,这很公平。尽管爸爸解释了原因,但是也忽视了孩子的感受,孩子反而会生气。

很多家长很难克制内心的冲动,急于纠正孩子的想法,其实这时候最应该做的是认可孩子的情绪。但如果爸爸能够把自己观察到的回应给孩子,比如“你也希望能像弟弟那样收到礼物,这可能让你感到有些嫉妒”。孩子就会感到爸爸理解自己的感受,他说的是对的,这是弟弟的生日,而实际上自己却嫉妒弟弟,应该表现得大方一点。

这样,孩子会更能听得进爸爸关于公平的逻辑推理。爸爸为孩子的不愉快贴上了嫉妒的标签,这样一来,孩子不但理解了自己的情绪,还知道了,该用什么词表达这种强烈的情绪。

作者认为,人类在表达情绪的时候,需要调用左脑,左脑掌控的是语言和逻辑思维,当逻辑思维起作用时,孩子就会更集中注意力,恢复平静。孩子越能精准地表达感受,对情商发展的促进作用就越好。

还有在帮助孩子表达情绪的时候,简单地分享自己观察到的,往往比提出一个你已经知道答案的问题要好很多,比如“你昨天晚上几点回来的”或者“谁把灯打碎了”,这样的问句是带着不信任的语气说出来的,并且听起来很像个圈套,好像父母在等着孩子撒谎似的。最好的方法是开门见山地说出自己的所见所闻,以顺利开启你们的谈话。比如,“我知道你把灯打碎了,我很失望”或“昨天晚上你一点钟以后才回来,这是不能容忍的”。

孩子并不是天生就会区分不同的情绪,因此,这需要大人的帮助孩子才能表达情绪,只有这样孩子才能从负面的情绪中平复下来。无论是家庭教育成功还是失败的案例,都反映出一个共同的规律,即决定家庭教育成败的,不是父母的文化素质,也不是经济能力,而是教育素质,即教育观念、教育方法和教育能力。