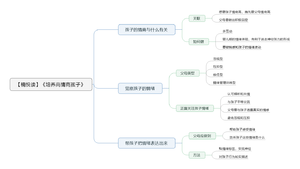

培養高情商的孩子-讀書筆記

作者約翰·戈特曼,是與榮格齊名的心理學大師,「美國心理治療師眼中具有影響力的10位心理治療大師」之一。他還被稱為「婚姻教皇」,暢銷書《幸福的婚姻》的作者。不止如此,約翰·戈特曼關於兒童發展心理學的研究也長達20年。

作者發現,很多家長只是藉助一些育兒理論來規範孩子的不良行為,但是卻對這些不良行為背後的情緒毫不理會。本書指出,家長在教育子女的過程中,需要給予孩子情緒上的指導,這是過去30多年眾多育兒理念中從來沒有涉及的角度。這本書將會教給家長,如何培養一個懂得情緒管理的高情商孩子。

孩子的情商與什麼有關

作者認為,孩子的情商高低,與父母對孩子的回應程度密切相關。為什麼呢?我們都知道父母是孩子最好的老師,大家可能都對情商的重要性有所了解,但作者告訴我們的是,情商可不僅僅是用來培養孩子的,要想孩子情商高,父母首先要情商高。因為,孩子關於情緒的認識,大多是從父母身上學來的。

父母對孩子的影響,可以說從孩子還在襁褓中的時候,就已經開始了。行為心理學家觀察發現,一個學齡前的孩子,每20秒就需要一次家長的關注。社會科學研究發現,剛出生的嬰兒,就已經可以通過父母的表情體態,讀懂父母的情感提示。而且小寶寶也會用自己的表情和體態作出回應。如果父母可以敏銳地回應寶寶的提示,用眼睛和他交流,用兒語和他對話,這些寶寶就會更早地學會情緒調節。

比如,當逗他們時,他們會很高興表現得很激動,但是之後呢,又能很快地恢復平靜,進入休息狀態。在不同的情緒之間切換,就是一種情緒調節的表現。相反,如果父母忽視嬰兒的提示,比如抑鬱的媽媽不願意跟寶寶交流,寶寶就不知道嘟囔着出聲能夠吸引人的注意,就會選擇安靜和被動,長大就不能主動融入社會。

但如果一個父母跟寶寶一起玩的時間太長,寶寶總是處於興奮狀態,寶寶將沒有機會知道,吸吮手指可以幫他們平靜下來。而學會恢復平靜和保持平靜,也會影響孩子是不是能集中注意力地學習。也就是說,父母與初生嬰兒的互動,能夠影響孩子神經系統的發育,這種影響,關係着孩子一生的情緒健康。 這個結論是有科學依據的,作者為我們介紹了一個叫「迷走神經」的概念,它是一組發端於大腦的神經。負責為人體上半身的功能如心率、呼吸和消化系統提供驅動力。自主神經分為兩大分支:交感神經和副交感神經。副交感神經的大部分功能都是由迷走神經負責的。在情緒緊張的情況下,交感神經會讓一個人的心跳、呼吸等速度加快;而副交感神經則擔當着調節器的角色,及時為這些無法控制的身體情況踩剎車,讓身體不至於因為運轉太快而失控。

比如,在進行消防演習時,一年級小學生中擁有高迷走神經張力的同學將可以輕鬆應對。當演習開始時,他們能放下手中一切,從教室內有序、快捷地疏散。一旦消防演習結束,他們能在短時間內平靜下來,把注意力集中到正在進行的數學課上。 相比之下,那些迷走神經張力較低的孩子,在演習進行中可能會感到困惑。「什麼?現在離開?現在還沒到下課時間呢」。當活動結束回到教室時,他們會花好一陣子才能從剛才的興奮感中平靜下來,重返學習狀態。

總之,迷走神經的張力越大,那他調節情緒的能力也就越大。怎麼能讓迷走神經張力變大呢,研究表明,在孩子還處於嬰兒時期,他們體會的情緒經驗,對迷走神經張力的形成,起着重要的作用。

所以,對父母而言,能很容易留心孩子的情緒波動,對孩子的情緒作出回應,幫孩子撫平不好的情緒,幫助他們學習情緒管理,這樣才能使孩子的情商變高。這種對孩子的體察,需要在孩子的情緒剛出現輕微變化時,就要做出回應。也就是說,還沒等到孩子的情緒激化時,就要給孩子需要的關注。孩子會逐漸明白,父母理解自己,不需要等他們做出極端的行為,就會關愛自己。

覺察孩子的情緒

我們來看一個案例。瑪麗哄3歲的兒子穿衣服上學,她已經上班快要遲到了。在手忙腳亂的早餐,和決定穿哪雙鞋的爭執之後,兒子的情緒也很緊張。出門前,兒子告訴瑪麗,他不想去幼兒園了,只想待在家裡玩。瑪麗直截了當的拒絕了之後,兒子蹲在地上大哭起來。那接下來,瑪麗是怎麼處理的呢?

忽視型家長

在瑪麗看來,孩子離開家沒有什麼大不了的,她認為兒子的想法很可笑,這有什麼可難過的。她的方法是,用餅乾哄孩子,轉移注意力,給他講講幼兒園的生活很有趣。作者說了,瑪麗其實是一個「忽視型」的家長,忽視型家長的典型做法是,漠視、忽視甚至輕視孩子的消極情緒。

他們當孩子不聽話的時候,會轉移孩子的注意力,關閉情緒通道,認為孩子的情緒是不理智的,因此沒必要當回事,對孩子們的話也沒有興趣聽,認為消極情緒是有害的,然後不和孩子一起解決問題,認為時間可以解決一切。有些家長並不是故意要這樣做,但從與孩子交流的實際行動看來,他們確實忽視了孩子的情緒。

比如,凱文是一個四歲女孩的父親,他很疼愛女兒,每當女兒不高興時,他都會抱着她四處走,問她是不是需要什麼,想看電視嗎?還是想出去玩?吃巧克力會不會讓她高興點?凱文表現得很有耐心,他想儘快讓女兒開心起來。但是凱文忽略了一件事,那就是,正面關注孩子的消極情緒。 凱文不會問,你現在覺得怎麼樣?你是不是不太開心?因為凱文覺得,關注消極情緒是在火上澆油,會把消極情緒放大,他希望女兒每時每刻都開心,這是出於他保護孩子的本能。於是,就有意識地為消極情緒關上發泄的大門。

這樣的教養方式會讓孩子覺得自己的情緒不被人理解,並不能得到安慰。它會讓孩子覺得自己的感受是錯的、不恰當的、不被認可的。會覺得是自己身上有問題,才會有那種不好的情緒。時間長了,他就會不相信自己的內心。導致他們的自尊感也很低。也不會調整情緒。

壓抑型家長

壓抑型家長和忽視型家長有很多相似之處,但也有一些不同:當描述孩子的情緒經歷時,他們表現得非常苛責,對孩子缺少同理心。他們不只忽略、否定或貶低孩子的消極情緒;他們壓抑這種情緒。結果導致他們的孩子常常因為表達悲傷、憤怒或恐懼等情緒而被斥責、管教或懲罰。壓抑型家長不會試着理解孩子的感受,而會關注孩子由情緒引發的行為。

比如,如果女兒因為生氣而跺腳,媽媽會因為她令人不快、挑釁的行為而對她進行體罰,卻不去弄清楚是什麼讓女兒如此生氣。一個父親因為兒子有每晚睡覺時大哭的習慣而訓斥他,卻不會把兒子的眼淚和他對黑暗的懼怕聯繫起來。

壓抑型的家長不認可孩子的情緒,這跟忽視型家長一樣,都會導致孩子不相信自己的判斷,懷疑自己的情緒。在長大後面對生活的挑戰,反而不會應對。作者說,其實孩子的負面情緒並不可怕,父母大可把它當成是一個機會,一個跟孩子交流感受、增進親密關係的機會,這就叫共情。高情商的家長,是可以與孩子共享情緒的。當孩子表達情緒的時候,他們會很欣賞,因為這證明孩子和他們有着同樣的價值觀。一位媽媽回憶說,當四歲的女兒在挨罵後沖她反擊,說「我不喜歡你說話的口氣」時,她心裡有多麼驚喜。她對女兒的果敢感到驕傲。 高情商的父母,會跟孩子用同一視角看問題,以孩子能接受的方式交流,平等地交流,讓他們知道,自己是可以信任的盟友,會一直跟他站在同一條戰線上。同時,高情商的父母也不會害怕在孩子面前表露情緒,他們難過的時候也會哭,也可以發脾氣,還會告訴孩子他為什麼那麼生氣。由於父母們理解情緒,重視情緒的力量和價值,並相信自己能正確地表達情緒,他們也通過自己的行為為孩子做出了榜樣。父母的情緒表露是對孩子如何表達情緒是最有效的。

比如,父母們經過激烈爭吵,達成了和解,孩子也會學習如何化解衝突。父母在悲傷時依然互相關心,給予對方支持,孩子也會學習如何分享彼此的悲傷,如何建立情感的聯結。如果父母對孩子造成了傷害,父母也要大方向孩子道歉,用行動告訴孩子如何處理內疚和悔恨。

幫孩子把情緒表達出來

作者說,在孩子表達情緒時,幫他們為情緒貼標籤是個好辦法。研究表明,為情緒貼標籤這一行為對神經系統有安撫作用,能幫孩子更快地從不愉快的情形中平復,在表達自己感受到的情緒時,需要調動掌控語言和邏輯思維的左腦,因而能幫助孩子集中注意力,恢復平靜。

負面情緒很多,但對於一個孩子來說,他們並不了解這些負面情緒,他們並不知道什麼是嫉妒、什麼是委屈,比如你問他為什麼不高興,孩子很可能沒有現成的答案,情緒的表達是需要大人來教的。給情緒貼標籤,也就是明確地告訴孩子,你正在體會到的情緒叫什麼,為什麼會有這種情緒。

比如,一個看到弟弟收到生日禮物,而自己沒有收到禮物的4歲小男孩,很可能會大聲地抗議「這不公平」。在這個時候,孩子他爸可能會跟孩子解釋,那是因為你的生日還沒到,等你的生日到了你也會收到禮物,這很公平。儘管爸爸解釋了原因,但是也忽視了孩子的感受,孩子反而會生氣。

很多家長很難克制內心的衝動,急於糾正孩子的想法,其實這時候最應該做的是認可孩子的情緒。但如果爸爸能夠把自己觀察到的回應給孩子,比如「你也希望能像弟弟那樣收到禮物,這可能讓你感到有些嫉妒」。孩子就會感到爸爸理解自己的感受,他說的是對的,這是弟弟的生日,而實際上自己卻嫉妒弟弟,應該表現得大方一點。

這樣,孩子會更能聽得進爸爸關於公平的邏輯推理。爸爸為孩子的不愉快貼上了嫉妒的標籤,這樣一來,孩子不但理解了自己的情緒,還知道了,該用什麼詞表達這種強烈的情緒。

作者認為,人類在表達情緒的時候,需要調用左腦,左腦掌控的是語言和邏輯思維,當邏輯思維起作用時,孩子就會更集中注意力,恢復平靜。孩子越能精準地表達感受,對情商發展的促進作用就越好。

還有在幫助孩子表達情緒的時候,簡單地分享自己觀察到的,往往比提出一個你已經知道答案的問題要好很多,比如「你昨天晚上幾點回來的」或者「誰把燈打碎了」,這樣的問句是帶着不信任的語氣說出來的,並且聽起來很像個圈套,好像父母在等着孩子撒謊似的。最好的方法是開門見山地說出自己的所見所聞,以順利開啟你們的談話。比如,「我知道你把燈打碎了,我很失望」或「昨天晚上你一點鐘以後才回來,這是不能容忍的」。

孩子並不是天生就會區分不同的情緒,因此,這需要大人的幫助孩子才能表達情緒,只有這樣孩子才能從負面的情緒中平復下來。無論是家庭教育成功還是失敗的案例,都反映出一個共同的規律,即決定家庭教育成敗的,不是父母的文化素質,也不是經濟能力,而是教育素質,即教育觀念、教育方法和教育能力。