孩子:挑战-读书笔记

作者鲁道夫·德雷克斯,奥地利裔美国儿童心理学家、教育家,现代实践派儿童心理学的奠基人。德雷克斯的老师是阿尔弗雷德·阿德勒,“个体心理学”体系的创始人,而德雷克斯的“师爷”是大名鼎鼎的现代精神分析学派的创始人弗洛伊德。

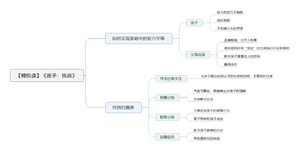

如何在尊重孩子、给孩子平等自由的同时,让孩子尊重规则、承担责任、赢得合作,这是现代教育的基础课题,也是现代父母要面对的永恒挑战。《孩子:挑战》中推荐的方法是基于著名心理学家阿尔弗雷德·阿德勒的生活哲学理念及人类生活观。基于此,德雷克斯既不建议家长纵容孩子,也不建议家长严惩孩子,家长要学习的是如何成为孩子的合作者,有方法了解他们,有能力引导他们,不让他们成了没人管的"野孩子",也不让他们在家里感到压抑和窒息。每一位父母面对自己的孩子时,要赢得的不是挑战,而是爱和尊重,以及相伴中的彼此成长!

如何实现家庭中的权力平等

我们站在父母的角度,看看怎么解决家庭教育中的权力之争问题。

学会把人和事分开,鼓励孩子

父母管教孩子,和孩子有权力之争的时候,大部分情况都是因为孩子闯祸了、不听话了。但父母不知道,孩子可能是因为还小,能力不足,并不是存心想捣乱。这个时候,想避免权力之争,就需要父母把人和事分开,学会鼓励孩子。孩子最需要鼓励的时机,不是取得成绩的时候,而是在一件事情上,鼓足勇气、努力尝试之后,却失败了的时候。如果错过了鼓励孩子的最好时机,那么鼓励的效果将大打折扣,甚至适得其反。

比如,一个三岁的孩子自己是可以学会穿衣系扣子的,只不过他们的动作十分缓慢,但如果妈妈着急出门,她就会替孩子把衣服穿好。那幺小的孩子,能够有一次自己努力做一件事的机会,是非常难得的。看着妈妈三下五除二就系好了扣子,孩子就会觉得自己很没用,这样的挫败感如果积攒多了,他就会放弃自己穿衣系扣子的努力。以后,妈妈再让孩子自己穿衣服,孩子就会抗拒,母子就会陷入矛盾冲突状态,就是所谓的权力之争。

妈妈要用鼓励,而不是“催促”或者“代劳”的方式解决问题。要避免羞辱或者过度保护孩子的行为,不让孩子气馁;明确表达出对孩子勇气和自我认知信念的支持。当孩子犯了错误,或者没有达到预期目标时,我们尽量不说那些让孩子“感觉自己很失败”的话。妈妈的话语要把“事情”和“人”分开。

比如,“你没把扣子系好是很正常的,妈妈小时候也和你一样”、“我很高兴你一直在努力系扣子”。这样的话,孩子会觉得自己是被认可的,系扣子技巧虽然没掌握,但妈妈没有轻视我。

违反规则时用“坚定”的态度执行约定和规则

在孩子违反规则的时候,家长要用“坚定”的态度执行约定和规则,而不是用“强硬”的态度迫使孩子遵守规则。作者说,孩子生活在这个社会里,需要学习尊重规则。他必须明白,秩序和规则是自由的一部分,如果你不守秩序,别人的自由就会受到影响。家长其实大可不必用强硬的方式给孩子立规矩。秘诀就是:知道什么是坚定,充分地利用坚定。坚定和强硬是有区别的。强硬,是我们把自己的意愿强加给孩子,我们命令他们怎么做;坚定,是指做自己应该做的事情,把这个事情执行到底。

比如,妈妈开车带两个孩子去游乐场。路上,俩孩子在车里连打带闹,妈妈说也不听,越来越过分。妈妈靠边停车,大声训斥两个孩子,然后继续开车往游乐场走。看到妈妈生气了,两个孩子能安静一会儿,没过多久,就又开始闹起来。孩子不听话,其实就是在向妈妈宣示:“你管不了我”“你拿我没办法”。这场权力之争,妈妈完败。正确的方法是,在警告孩子两次无效后,最后一次,用平静而且严肃的语气告诉两个孩子,如果你们再吵闹,我们就取消这次去游乐场的计划,马上回家。如果孩子继续吵闹,妈妈真的就调转车头坚定地原路返回,果断取消游乐场计划。不用解释,不用责备,不需要任何说辞,取消游乐场,足够让孩子们傻眼了。下次出门,他们一定会乖乖地坐在后座,不吵不闹。

教会孩子尊重他人的权利

孩子除了要尊重规则,还要会尊重他人。尊重是相互的,要让孩子知道,如果希望自己的权利被尊重,你就必须对别人的权利也同样尊重。在很多事情上,大人没必要谦让孩子,在平等的关系中,每个人都有同样的权利。这个就是我们要讲的第三个避免和解决权力之争的方法。教会孩子尊重他人的权利。

比如,孩子的表达能力有限,很多情绪如果不会表达,往往会通过哭或者打人的方式释放出来。比如一个四岁男孩,稍微对妈妈做的事不满意,就会很生气,开始打妈妈。妈妈应对的方法,开始时只做出自己受到了伤害的表情,但没有得到孩子的同情或者道歉。因为,他当时只想表达他对妈妈的不满,除了这个没有其他的情绪,当然也不觉得打了妈妈是应该道歉的。

这个情况就是因为,妈妈认为所有的权利都在孩子一边,在权力之争的过程中,妈妈拱手相让。而事实上在平等的关系中,每个人都有同样的权利。妈妈有责任教会孩子这一点,而关键是“教”的方式。

比如,当孩子又打妈妈时,也许妈妈可以说:“啊,我知道了,你是想玩拍拍打打的游戏”。然后用同样的力度在同样的位置打孩子一下。孩子可能会更加愤怒,再打妈妈一下。妈妈仍然保持游戏的态度,再打回去。妈妈继续这个游戏,直到孩子自己停下来。根据作者的经验,很少有孩子愿意继续玩这个游戏。可能他们第一次动手打人的时候,是不假思索的冲动行为,而当第二次妈妈说出“这是拍拍打打游戏”时,他们很快就停止了。因为他们也怕疼。这样,我们就教会了孩子,尊重别人的权利——你不喜欢别人打你,就不要打别人。所有人都是平等的,孩子也要尊重大人。

赢得合作

也就是说,让孩子学习技能或者克服困难时,要通过“父母与孩子合作”的方式,而不是“大人下达指示,孩子被动执行”的方式。

比如,妈妈给四个孩子分配家务活,老大负责清理卫生间,老二负责洗碗,老三负责打扫客厅,老四负责倒垃圾。每天为了让他们做好分内的事,妈妈先是提醒,然后是呵斥,最后是大吼大叫和惩罚。她总是对孩子说:“你们最好合作,不然有你们好看的!”很明显,妈妈的意思是:“你们要做我让你们做的事,不听话就惩罚你们”。她强制性地决定每个孩子应该做的事,并且责令他们去做,这种强制的方式刺激了叛逆和挑战,孩子们就会反抗这种压力。妈妈分配家务活的态度摆明了她才是老板,而孩子的反应则是:“来,看看你逼迫我会发生什么?”这就是权力之争、是不合作。赢得孩子合作的正确方法是,促成全家人共同承担生活的责任。

妈妈可以和所有家庭成员开会讨论,列出家务活清单,然后妈妈先选择她该做哪个工作。再问大家,剩下的工作怎么办?让爸爸和孩子们选择自己想做的工作。这样就表现出了大人对孩子的尊重,让他们选择和决定要做啥。如果有人没有完成自己分内的事,妈妈什么也不用说,也不用帮他做。这项工作被荒废一个礼拜后,妈妈再召集大家开会,说“老三上周没有打扫客厅,我们该怎么办呢?”

这个“我们”就将责任交给了全体人,妈妈不再是权威,而是一个引领者。每个人的建议都会得到尊重,最终达成大家接受的解决办法。来自全家的压力,才是有效的压力。团队会激发每个成员为整体利益而努力,每个成员都会关注家庭的整体需求。合作的意思就是每个成员各自努力,共同完成对团队最好的事情。

找到归属感

作者有一个观点,那就是“孩子的天生需求是竭尽全力地寻找归属感。” 归属感就是人被别人或群体认可、接纳的感觉。孩子成长的过程,是探索未知世界的过程。这个过程有很多困惑、失败和危险。他就需要不断补充勇气,来克服重重困难。而归属感就是勇气和自信的源泉。有归属感的孩子,遇到了挫折和失败会坦然面对、淡然处之。而没有归属感的孩子,一般都很不自信,他们会通过寻求别人的认可,来补足自己内心的缺失。从大人的角度看,孩子寻找归属感的手段,有很多是错误的。他们的错误行为,书中说主要有四个方面:寻求过度关注、顶撞父母、报复父母和自暴自弃。

寻求过度关注

这样的孩子通常非常“黏人”。针对寻求过度关注的孩子,要给他们留出自我认可的空间和时间,不要给孩子过度的保护。

比如,一家人在郊外度假,爸爸在湖边钓鱼,妈妈在厨房里做饭。小女孩自己在外面玩,她总是过一会儿就央求妈妈带她去散步。但是小女孩央求妈妈的时候,并不是走进厨房到妈妈身边,而是原地站在窗外一次次地喊妈妈。妈妈无奈,只好放下手里的活儿,陪她散步。这个黏人的小女孩,就是在不断要求大人时刻关注自己,用这个方法获得安全感和归属感。她认为没有大人的密切关注,自己就没有价值。每次小女孩的喊话得到妈妈回应时,就是一次成功的确认:“嗯,妈妈是在关注我”。不过,妈妈放下手里的活,陪孩子散步的做法是不会让女儿真正建立归属感和自信心的。妈妈的妥协,反而让小女孩的周围形成了一堵“墙”,这堵“墙”阻挡了女孩独立寻找自我价值的门路。

应对这种黏人孩子的正确方法是,小女孩一再喊妈妈时,妈妈可以只回应,但不要妥协。女儿第一次叫妈妈时,她可以回答:“好的,妈妈听见了,不过我很忙,你先自己玩一会儿吧!”女儿再叫妈妈时,她可以不做任何回应。小女孩可能会尖叫,而妈妈要保持情绪平稳,该干什么干什么,不用理她。当女儿实在忍不住,走到厨房妈妈身边央求时,妈妈仍然不要妥协,但可以和蔼地和她设定散步的时间:“再过20分钟,妈妈就陪你散步”,让女儿开始适应“一个人等待”的状态。在让孩子独自等待的时候,可以建议她找些有意思的东西自己玩。

作者说,我们需要给孩子关注,但我们也需要知道适当关注和过度关注的差别。如果发现孩子没有什幺正当理由,却让我们不停地为他们忙碌,就可以确定孩子需要的是大人的过度关注。这时我们要告诉自己,我们的回应应该达到这样一个目的:那就是让孩子明白,他自己是有能力的,不到万不得已,他不需要别人帮助。

顶撞父母

大人要先从冲突局面中退出来,等气氛平静后,明确表达对孩子的理解,然后让孩子享有适当的权利,和他商量一个大家都能接受的解决办法。

比如,一个读初一的女孩每天放学都带着脏饭盒回家,她的解释是“忘记洗了”。妈妈很生气,提醒过几次之后,母女的争吵终于爆发。女儿除了嚷嚷“我就是不爱洗饭盒”之外,什么也不说。为了避免冲突激化,妈妈转身离开。晚上,妈妈耐心地询问女儿不洗饭盒的原因。女儿才对妈妈说,她的饭盒又老又旧,全班同学属她的饭盒最“土气”,感觉特没面子。之前,跟妈妈要过新饭盒,妈妈没同意,所以才开始不洗饭盒。

女孩的行为也是在寻求归属感,而这种归属感不是指向家庭,而是指向学校和同学。如果孩子觉得自己和同学不一样,或者比别人都差,那她的归属感就受到了破坏。女儿跟妈妈顶撞、对着干,其实是在保护她在同学群体里的归属感。遇到孩子的顶撞行为,父母需要询问和观察,放低身段,观察孩子是不是有什么愿望没有满足。如果孩子不愿意说出真实想法,大人可以用一般疑问句的形式询问。

比如:你是不是想要什么东西?你是不是想做什么事情?根据具体的情况,说出能猜想到的具体的东西或者事情。如果感觉孩子对父母的态度不满意,可以这样问:你是不是对妈妈的上次批评不满意?你是不是感觉委屈?你是不是因为我的严厉而讨厌我?等等。

当孩子被这样询问时,他们可能用摇头或者点头来回答。只要孩子用点头回答,那就有了进一步沟通的台阶。顺着这个思路走下去,孩子也就愿意向父母敞开心扉,说出真实的想法。无论孩子的想法对不对,这毕竟是孩子内心的症结,我们虽然不一定满足他,但要接受孩子“有需求”这个现实。父母要明确表示理解孩子坚持意见的理由,并且告诉他:“你有权利坚持自己的意见”。当孩子看到自己的诉求被理解,自己的权利被尊重,他就不再觉得自己被强迫,他们的状态也就由坚硬变得柔软,觉得没有必要跟父母对着干了。最后,父母给孩子权利,让他自己提出一个能让大家都接受的方案。孩子得到了父母的尊重,他在琢磨解决方案时,也就不那么强硬,也一定会考虑父母的要求,争执也就有了大家都接受的解决办法。

报复父母

在自己的权利得以实现之后,孩子的怒气就会消除。而针对有怨气的孩子,他们的报复行为,应该怎样教育呢?具体方法是:不要还击孩子的报复行为;孩子如果总犯同样错误的,大人更要平心静气,不能被孩子的怨气所“激怒”;另外,保持和孩子沟通的大门一直敞开,要平等地和孩子说话,不要居高临下地“对”孩子说话。

比如,一个三四岁的孩子忽然学会了说脏话,可能他感觉特别有意思,整天把脏话挂在嘴上。孩子是不懂脏话的含义的,也更不明白这是不礼貌的。他只是在习惯了正常说话后,接触到了新鲜的词儿,而且用起来每次都会让大人惊讶、紧张或者生气。孩子会这么想:“我只是说了一个好玩儿的词儿,就能让大人这么反常,真是太好玩了。”孩子说脏话,大人如果立刻批评纠正,他会觉得这是一个掌控大人的妙招儿。以后只要对大人不满意,他就用说脏话激怒大人,而且百试百灵。

怎么办呢?那就是冷处理。父母一定要保持平静的外表,用正常语气告诉他,说脏话是不对的。如果下次又说脏话了,大人甚至可以根本不用搭理,就这样晾着他。当然,纠正孩子说脏话的办法,除了冷处理之外,还可以阻止他和爱说脏话孩子的往来,用有趣的事情吸引孩子正确说话,转移他对脏话的注意力。父母跟孩子要平等地交流,双方都是说话者,也都是倾听者。而不是居高临下对孩子说教,孩子只有听的资格,没有表达的权利。

自暴自弃

作者说,自暴自弃的孩子,是没有归属感和自信心的。而且更麻烦的是,这样的孩子觉得自己不可能有所归属,所以干脆放弃。

比如,一个读小学一年级的男孩,对学习提不起兴趣。老师告诉妈妈,孩子在阅读方面尤其困难,其他科目也跟不上。无论老师怎么辅导,男孩的成绩就是不见长进。老师问妈妈,孩子在家都帮忙做什么事情?妈妈说,我早就不让他帮忙了,他什么都不想做,即使做了也是笨手笨脚的。

一个彻底气馁的孩子,会完全放弃自己,他觉得无论做什么事儿,他都不可能成功。他觉得非常无助,进而利用这个无助夸大自己的弱点,有时甚至夸大自己想象出的弱点,目的就是躲避做那些他预料自己会失败的事情。看起来笨手笨脚的孩子往往都很不自信,他们是在用表现出的愚蠢回避努力,仿佛在说,如果我做事情,你就会发现我是多么没用,所以别理我,我就是这样的人。孩子自暴自弃的成因,往往是父母言行导致的。 孩子有不足之处或者犯了错误,不要强调他们的“短处”也不要批评他们的错误,而是帮助孩子找到“补足缺点”和“避免犯错”的方法。用耐心和时间来教会孩子做正确事情的具体步骤和详细技巧。

比如,父母应该把一个具体的任务,分解成细碎的步骤,让孩子稍微动动手、动动脑就可以得到小小的成果。成果聚少成多,逐渐有了成功的体验,孩子也就慢慢找回了自信。