孩子:挑戰-讀書筆記

作者魯道夫·德雷克斯,奧地利裔美國兒童心理學家、教育家,現代實踐派兒童心理學的奠基人。德雷克斯的老師是阿爾弗雷德·阿德勒,「個體心理學」體系的創始人,而德雷克斯的「師爺」是大名鼎鼎的現代精神分析學派的創始人弗洛伊德。

如何在尊重孩子、給孩子平等自由的同時,讓孩子尊重規則、承擔責任、贏得合作,這是現代教育的基礎課題,也是現代父母要面對的永恆挑戰。《孩子:挑戰》中推薦的方法是基於著名心理學家阿爾弗雷德·阿德勒的生活哲學理念及人類生活觀。基於此,德雷克斯既不建議家長縱容孩子,也不建議家長嚴懲孩子,家長要學習的是如何成為孩子的合作者,有方法了解他們,有能力引導他們,不讓他們成了沒人管的"野孩子",也不讓他們在家裡感到壓抑和窒息。每一位父母面對自己的孩子時,要贏得的不是挑戰,而是愛和尊重,以及相伴中的彼此成長!

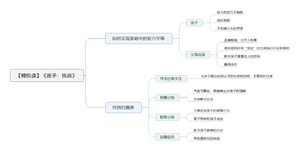

如何實現家庭中的權力平等

我們站在父母的角度,看看怎麼解決家庭教育中的權力之爭問題。

學會把人和事分開,鼓勵孩子

父母管教孩子,和孩子有權力之爭的時候,大部分情況都是因為孩子闖禍了、不聽話了。但父母不知道,孩子可能是因為還小,能力不足,並不是存心想搗亂。這個時候,想避免權力之爭,就需要父母把人和事分開,學會鼓勵孩子。孩子最需要鼓勵的時機,不是取得成績的時候,而是在一件事情上,鼓足勇氣、努力嘗試之後,卻失敗了的時候。如果錯過了鼓勵孩子的最好時機,那麼鼓勵的效果將大打折扣,甚至適得其反。

比如,一個三歲的孩子自己是可以學會穿衣系扣子的,只不過他們的動作十分緩慢,但如果媽媽着急出門,她就會替孩子把衣服穿好。那么小的孩子,能夠有一次自己努力做一件事的機會,是非常難得的。看着媽媽三下五除二就系好了扣子,孩子就會覺得自己很沒用,這樣的挫敗感如果積攢多了,他就會放棄自己穿衣系扣子的努力。以後,媽媽再讓孩子自己穿衣服,孩子就會抗拒,母子就會陷入矛盾衝突狀態,就是所謂的權力之爭。

媽媽要用鼓勵,而不是「催促」或者「代勞」的方式解決問題。要避免羞辱或者過度保護孩子的行為,不讓孩子氣餒;明確表達出對孩子勇氣和自我認知信念的支持。當孩子犯了錯誤,或者沒有達到預期目標時,我們儘量不說那些讓孩子「感覺自己很失敗」的話。媽媽的話語要把「事情」和「人」分開。

比如,「你沒把扣子系好是很正常的,媽媽小時候也和你一樣」、「我很高興你一直在努力系扣子」。這樣的話,孩子會覺得自己是被認可的,系扣子技巧雖然沒掌握,但媽媽沒有輕視我。

違反規則時用「堅定」的態度執行約定和規則

在孩子違反規則的時候,家長要用「堅定」的態度執行約定和規則,而不是用「強硬」的態度迫使孩子遵守規則。作者說,孩子生活在這個社會裡,需要學習尊重規則。他必須明白,秩序和規則是自由的一部分,如果你不守秩序,別人的自由就會受到影響。家長其實大可不必用強硬的方式給孩子立規矩。秘訣就是:知道什麼是堅定,充分地利用堅定。堅定和強硬是有區別的。強硬,是我們把自己的意願強加給孩子,我們命令他們怎麼做;堅定,是指做自己應該做的事情,把這個事情執行到底。

比如,媽媽開車帶兩個孩子去遊樂場。路上,倆孩子在車裡連打帶鬧,媽媽說也不聽,越來越過分。媽媽靠邊停車,大聲訓斥兩個孩子,然後繼續開車往遊樂場走。看到媽媽生氣了,兩個孩子能安靜一會兒,沒過多久,就又開始鬧起來。孩子不聽話,其實就是在向媽媽宣示:「你管不了我」「你拿我沒辦法」。這場權力之爭,媽媽完敗。正確的方法是,在警告孩子兩次無效後,最後一次,用平靜而且嚴肅的語氣告訴兩個孩子,如果你們再吵鬧,我們就取消這次去遊樂場的計劃,馬上回家。如果孩子繼續吵鬧,媽媽真的就調轉車頭堅定地原路返回,果斷取消遊樂場計劃。不用解釋,不用責備,不需要任何說辭,取消遊樂場,足夠讓孩子們傻眼了。下次出門,他們一定會乖乖地坐在後座,不吵不鬧。

教會孩子尊重他人的權利

孩子除了要尊重規則,還要會尊重他人。尊重是相互的,要讓孩子知道,如果希望自己的權利被尊重,你就必須對別人的權利也同樣尊重。在很多事情上,大人沒必要謙讓孩子,在平等的關係中,每個人都有同樣的權利。這個就是我們要講的第三個避免和解決權力之爭的方法。教會孩子尊重他人的權利。

比如,孩子的表達能力有限,很多情緒如果不會表達,往往會通過哭或者打人的方式釋放出來。比如一個四歲男孩,稍微對媽媽做的事不滿意,就會很生氣,開始打媽媽。媽媽應對的方法,開始時只做出自己受到了傷害的表情,但沒有得到孩子的同情或者道歉。因為,他當時只想表達他對媽媽的不滿,除了這個沒有其他的情緒,當然也不覺得打了媽媽是應該道歉的。

這個情況就是因為,媽媽認為所有的權利都在孩子一邊,在權力之爭的過程中,媽媽拱手相讓。而事實上在平等的關係中,每個人都有同樣的權利。媽媽有責任教會孩子這一點,而關鍵是「教」的方式。

比如,當孩子又打媽媽時,也許媽媽可以說:「啊,我知道了,你是想玩拍拍打打的遊戲」。然後用同樣的力度在同樣的位置打孩子一下。孩子可能會更加憤怒,再打媽媽一下。媽媽仍然保持遊戲的態度,再打回去。媽媽繼續這個遊戲,直到孩子自己停下來。根據作者的經驗,很少有孩子願意繼續玩這個遊戲。可能他們第一次動手打人的時候,是不假思索的衝動行為,而當第二次媽媽說出「這是拍拍打打遊戲」時,他們很快就停止了。因為他們也怕疼。這樣,我們就教會了孩子,尊重別人的權利——你不喜歡別人打你,就不要打別人。所有人都是平等的,孩子也要尊重大人。

贏得合作

也就是說,讓孩子學習技能或者克服困難時,要通過「父母與孩子合作」的方式,而不是「大人下達指示,孩子被動執行」的方式。

比如,媽媽給四個孩子分配家務活,老大負責清理衛生間,老二負責洗碗,老三負責打掃客廳,老四負責倒垃圾。每天為了讓他們做好分內的事,媽媽先是提醒,然後是呵斥,最後是大吼大叫和懲罰。她總是對孩子說:「你們最好合作,不然有你們好看的!」很明顯,媽媽的意思是:「你們要做我讓你們做的事,不聽話就懲罰你們」。她強制性地決定每個孩子應該做的事,並且責令他們去做,這種強制的方式刺激了叛逆和挑戰,孩子們就會反抗這種壓力。媽媽分配家務活的態度擺明了她才是老闆,而孩子的反應則是:「來,看看你逼迫我會發生什麼?」這就是權力之爭、是不合作。贏得孩子合作的正確方法是,促成全家人共同承擔生活的責任。

媽媽可以和所有家庭成員開會討論,列出家務活清單,然後媽媽先選擇她該做哪個工作。再問大家,剩下的工作怎麼辦?讓爸爸和孩子們選擇自己想做的工作。這樣就表現出了大人對孩子的尊重,讓他們選擇和決定要做啥。如果有人沒有完成自己分內的事,媽媽什麼也不用說,也不用幫他做。這項工作被荒廢一個禮拜後,媽媽再召集大家開會,說「老三上周沒有打掃客廳,我們該怎麼辦呢?」

這個「我們」就將責任交給了全體人,媽媽不再是權威,而是一個引領者。每個人的建議都會得到尊重,最終達成大家接受的解決辦法。來自全家的壓力,才是有效的壓力。團隊會激發每個成員為整體利益而努力,每個成員都會關注家庭的整體需求。合作的意思就是每個成員各自努力,共同完成對團隊最好的事情。

找到歸屬感

作者有一個觀點,那就是「孩子的天生需求是竭盡全力地尋找歸屬感。」 歸屬感就是人被別人或群體認可、接納的感覺。孩子成長的過程,是探索未知世界的過程。這個過程有很多困惑、失敗和危險。他就需要不斷補充勇氣,來克服重重困難。而歸屬感就是勇氣和自信的源泉。有歸屬感的孩子,遇到了挫折和失敗會坦然面對、淡然處之。而沒有歸屬感的孩子,一般都很不自信,他們會通過尋求別人的認可,來補足自己內心的缺失。從大人的角度看,孩子尋找歸屬感的手段,有很多是錯誤的。他們的錯誤行為,書中說主要有四個方面:尋求過度關注、頂撞父母、報復父母和自暴自棄。

尋求過度關注

這樣的孩子通常非常「黏人」。針對尋求過度關注的孩子,要給他們留出自我認可的空間和時間,不要給孩子過度的保護。

比如,一家人在郊外度假,爸爸在湖邊釣魚,媽媽在廚房裡做飯。小女孩自己在外面玩,她總是過一會兒就央求媽媽帶她去散步。但是小女孩央求媽媽的時候,並不是走進廚房到媽媽身邊,而是原地站在窗外一次次地喊媽媽。媽媽無奈,只好放下手裡的活兒,陪她散步。這個黏人的小女孩,就是在不斷要求大人時刻關注自己,用這個方法獲得安全感和歸屬感。她認為沒有大人的密切關注,自己就沒有價值。每次小女孩的喊話得到媽媽回應時,就是一次成功的確認:「嗯,媽媽是在關注我」。不過,媽媽放下手裡的活,陪孩子散步的做法是不會讓女兒真正建立歸屬感和自信心的。媽媽的妥協,反而讓小女孩的周圍形成了一堵「牆」,這堵「牆」阻擋了女孩獨立尋找自我價值的門路。

應對這種黏人孩子的正確方法是,小女孩一再喊媽媽時,媽媽可以只回應,但不要妥協。女兒第一次叫媽媽時,她可以回答:「好的,媽媽聽見了,不過我很忙,你先自己玩一會兒吧!」女兒再叫媽媽時,她可以不做任何回應。小女孩可能會尖叫,而媽媽要保持情緒平穩,該幹什麼幹什麼,不用理她。當女兒實在忍不住,走到廚房媽媽身邊央求時,媽媽仍然不要妥協,但可以和藹地和她設定散步的時間:「再過20分鐘,媽媽就陪你散步」,讓女兒開始適應「一個人等待」的狀態。在讓孩子獨自等待的時候,可以建議她找些有意思的東西自己玩。

作者說,我們需要給孩子關注,但我們也需要知道適當關注和過度關注的差別。如果發現孩子沒有什么正當理由,卻讓我們不停地為他們忙碌,就可以確定孩子需要的是大人的過度關注。這時我們要告訴自己,我們的回應應該達到這樣一個目的:那就是讓孩子明白,他自己是有能力的,不到萬不得已,他不需要別人幫助。

頂撞父母

大人要先從衝突局面中退出來,等氣氛平靜後,明確表達對孩子的理解,然後讓孩子享有適當的權利,和他商量一個大家都能接受的解決辦法。

比如,一個讀初一的女孩每天放學都帶着髒飯盒回家,她的解釋是「忘記洗了」。媽媽很生氣,提醒過幾次之後,母女的爭吵終於爆發。女兒除了嚷嚷「我就是不愛洗飯盒」之外,什麼也不說。為了避免衝突激化,媽媽轉身離開。晚上,媽媽耐心地詢問女兒不洗飯盒的原因。女兒才對媽媽說,她的飯盒又老又舊,全班同學屬她的飯盒最「土氣」,感覺特沒面子。之前,跟媽媽要過新飯盒,媽媽沒同意,所以才開始不洗飯盒。

女孩的行為也是在尋求歸屬感,而這種歸屬感不是指向家庭,而是指向學校和同學。如果孩子覺得自己和同學不一樣,或者比別人都差,那她的歸屬感就受到了破壞。女兒跟媽媽頂撞、對着幹,其實是在保護她在同學群體裡的歸屬感。遇到孩子的頂撞行為,父母需要詢問和觀察,放低身段,觀察孩子是不是有什麼願望沒有滿足。如果孩子不願意說出真實想法,大人可以用一般疑問句的形式詢問。

比如:你是不是想要什麼東西?你是不是想做什麼事情?根據具體的情況,說出能猜想到的具體的東西或者事情。如果感覺孩子對父母的態度不滿意,可以這樣問:你是不是對媽媽的上次批評不滿意?你是不是感覺委屈?你是不是因為我的嚴厲而討厭我?等等。

當孩子被這樣詢問時,他們可能用搖頭或者點頭來回答。只要孩子用點頭回答,那就有了進一步溝通的台階。順着這個思路走下去,孩子也就願意向父母敞開心扉,說出真實的想法。無論孩子的想法對不對,這畢竟是孩子內心的癥結,我們雖然不一定滿足他,但要接受孩子「有需求」這個現實。父母要明確表示理解孩子堅持意見的理由,並且告訴他:「你有權利堅持自己的意見」。當孩子看到自己的訴求被理解,自己的權利被尊重,他就不再覺得自己被強迫,他們的狀態也就由堅硬變得柔軟,覺得沒有必要跟父母對着幹了。最後,父母給孩子權利,讓他自己提出一個能讓大家都接受的方案。孩子得到了父母的尊重,他在琢磨解決方案時,也就不那麼強硬,也一定會考慮父母的要求,爭執也就有了大家都接受的解決辦法。

報復父母

在自己的權利得以實現之後,孩子的怒氣就會消除。而針對有怨氣的孩子,他們的報復行為,應該怎樣教育呢?具體方法是:不要還擊孩子的報復行為;孩子如果總犯同樣錯誤的,大人更要平心靜氣,不能被孩子的怨氣所「激怒」;另外,保持和孩子溝通的大門一直敞開,要平等地和孩子說話,不要居高臨下地「對」孩子說話。

比如,一個三四歲的孩子忽然學會了說髒話,可能他感覺特別有意思,整天把髒話掛在嘴上。孩子是不懂髒話的含義的,也更不明白這是不禮貌的。他只是在習慣了正常說話後,接觸到了新鮮的詞兒,而且用起來每次都會讓大人驚訝、緊張或者生氣。孩子會這麼想:「我只是說了一個好玩兒的詞兒,就能讓大人這麼反常,真是太好玩了。」孩子說髒話,大人如果立刻批評糾正,他會覺得這是一個掌控大人的妙招兒。以後只要對大人不滿意,他就用說髒話激怒大人,而且百試百靈。

怎麼辦呢?那就是冷處理。父母一定要保持平靜的外表,用正常語氣告訴他,說髒話是不對的。如果下次又說髒話了,大人甚至可以根本不用搭理,就這樣晾着他。當然,糾正孩子說髒話的辦法,除了冷處理之外,還可以阻止他和愛說髒話孩子的往來,用有趣的事情吸引孩子正確說話,轉移他對髒話的注意力。父母跟孩子要平等地交流,雙方都是說話者,也都是傾聽者。而不是居高臨下對孩子說教,孩子只有聽的資格,沒有表達的權利。

自暴自棄

作者說,自暴自棄的孩子,是沒有歸屬感和自信心的。而且更麻煩的是,這樣的孩子覺得自己不可能有所歸屬,所以乾脆放棄。

比如,一個讀小學一年級的男孩,對學習提不起興趣。老師告訴媽媽,孩子在閱讀方面尤其困難,其他科目也跟不上。無論老師怎麼輔導,男孩的成績就是不見長進。老師問媽媽,孩子在家都幫忙做什麼事情?媽媽說,我早就不讓他幫忙了,他什麼都不想做,即使做了也是笨手笨腳的。

一個徹底氣餒的孩子,會完全放棄自己,他覺得無論做什麼事兒,他都不可能成功。他覺得非常無助,進而利用這個無助誇大自己的弱點,有時甚至誇大自己想象出的弱點,目的就是躲避做那些他預料自己會失敗的事情。看起來笨手笨腳的孩子往往都很不自信,他們是在用表現出的愚蠢迴避努力,仿佛在說,如果我做事情,你就會發現我是多麼沒用,所以別理我,我就是這樣的人。孩子自暴自棄的成因,往往是父母言行導致的。 孩子有不足之處或者犯了錯誤,不要強調他們的「短處」也不要批評他們的錯誤,而是幫助孩子找到「補足缺點」和「避免犯錯」的方法。用耐心和時間來教會孩子做正確事情的具體步驟和詳細技巧。

比如,父母應該把一個具體的任務,分解成細碎的步驟,讓孩子稍微動動手、動動腦就可以得到小小的成果。成果聚少成多,逐漸有了成功的體驗,孩子也就慢慢找回了自信。