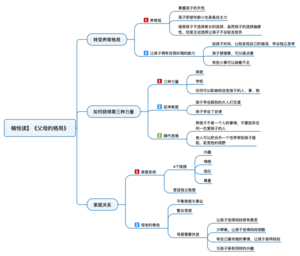

父母的格局读书笔记

《父母的格局》是一本给父母的全面“格局养育”指南,旨在帮助父母用格局视野破解养育难题、应对焦虑的当下和多变的未来!作者认为,我们应该为世界、为他人养孩子,当世界、他人需要你的孩子时,你的孩子就成功了,这就是《父母的格局》的核心价值观。

转变养育格局

作者在书中提出了一个思维转变的关键点,那就是“空杯思维”——孩子是我生的,但是我看不懂他。空杯思维就是做了妈妈之后,面前的那只杯子是空的,我需要通过学习,通过实践,通过观察,慢慢地把这只空杯填满。孩子是我们生的,可是我们不是生来就能看懂孩子的。

养育观

作者认为,尊重孩子天性的才是真正的应该做的。

比如,作者在美国给自己的孩子选择学校,去一个幼儿园面试。到了学校以后,老师把作者的儿子带进了一个活动室,透过宽宽的玻璃窗,能看到他和另外三个孩子坐在一起,围着一个小桌在玩。 过了十五分钟,幼儿园的校长把作者请到了他的办公室说:“你的孩子的观察能力最强。”当时作者很不解:“为什么你们什么都没有问他,就知道他有观察力呢?”校长解释说,他们把很多答案放在了墙上,有一些是放在和孩子眼睛的水平线差不多的地方,有些高过了视线,那大部分孩子回答对的,都是在他们视线之内看到的物件,只有作者的孩子,能够把所有的答案准确地回答。

就是这么一次经历,让作者获得了做母亲之后的第一次觉醒。发现他并没有看懂过孩子,并没有发现他潜在的这一份优势。

因此我们要观察孩子的天性,这比快速地为孩子做决定更重要。因为家长的选择是偏理智的,它不一定适合当下的孩子。虽然孩子的选择对我们来说可能太偏感性了,但是如果这个选择是他自己做的,他就会觉得我要对我的选择负责到底,以后遇到了什么事情,他不太容易放弃。

让孩子拥有自我纠错的能力

作者的小儿子十岁的时候,去参加了一个作曲夏令营,回来以后一直说,他和某一位同学闹矛盾了。他告诉作者,那个孩子比他大一岁,一直告诉他,他的作曲作得不好,所以作者的孩子心里边挺不舒服的。”

作者说,看得出他是在妒忌别人,那么作者的反应是什么呢?

作者建议孩子可以给学校写封信,可以告诉老师,你不希望和这个同学再住在同一个寝室,但是有个条件:你必须把理由讲明白。”孩子听完以后支支吾吾地说:“好,妈妈,我思考一下。”在这时作者又抛出了第二个建议,说:“其实,你还要再多了解一下这位同学,你去看看他最近在做什么。”

两天之后,作者的孩子回来说:“妈妈,我找到了,他在YouTube上有一个音乐小站,我看到他弹钢琴也弹得不怎么好,我看他作曲也没啥进步。”作者说:“是这样,那我们继续观察。”到报名的时候,孩子又去找作者说:“妈妈,我发现这位同学进步好大,他的确钢琴弹得不错,作曲进步比我多。妈妈,我决定还是要跟他做朋友。”

就是这么一件小事,作者耐心等待孩子长达4个月的时间,让他发展出自我纠错的能力。所以作者说,当孩子犯错的时候,我们要让他在错误里多待一会儿。就是给他多一点时间,让孩子慢慢地去发现自己错在哪里。而发现自己错在哪里的孩子,其实就是学会了独立思考,就是在提升自我悟性,这样慢慢地,等他再犯错误的时候,他就会知道如何纠正自己的错误。

如何获得第三种力量

作者说,我们要找到助力孩子成长的第三种力量。什么是第三种力量?作者把第一种力量定义为原生家庭;第二种力量定义为学校、老师和知识;第三种力量就是在家庭和学校之外,任何一种能够改变和影响孩子的事情。比如,书,陌生人,也就是人、事、物,都可能成为潜移默化改变你孩子的一份力量。

科学研究已经发现,我们的孩子在七岁的时候,互联网对孩子的影响已经超过了家长;到十一岁的时候,网络媒体对孩子的影响完全超出了同学、朋友、学校、父母。

那随着年龄增长,我们的家庭、学校,也就是第一种力量、第二种力量会式微,我们需要的更强大的一种力量,是和孩子的兴趣、愿望在一起的第三种力量。

延伸家庭

延伸家庭的概念,是作者在纽约养育孩子的时候遇到的。当时孩子刚上小学,学校老师给作者打电话说,没有为其他小朋友安排课后的玩伴的时间。 当时作者觉得很纳闷,每一次放学之后,都有同学来邀请儿子跟他们去玩,有的时候去别人的家里,有的时候在外边的游乐场里玩,那为什么我还要花时间去请别的孩子来玩呢?结果老师解释说,别人邀请你的孩子,你的孩子是跟他的父母在玩,可是你没有邀请别的孩子,那么别的孩子就失去了和你的孩子的父母玩的机会。

原来他们安排这样的时间,其实是为了给孩子创造和同学的家长相处的机会,也就是孩子要学习和父母之外的成人打交道。于是作者就把这样的一个概念引入周末的时间安排。

于是作者就跟闺蜜说:“这个星期你把奥斯汀借给我,我带他和大儿子玩,下一周我把大儿子交给你,你带他玩。”时间过了几个月,作者发现大儿子身上有了很多的改变。

首先,他学会了和别的大人打交道,比如他口渴了、他要上厕所、他饿了,很多这些小事情,以前他都不敢去跟别人说,现在他会找到别人的父母说:“对不起,我口渴了,请给我倒一杯水。”他学会了表达。

第二,他学会了自律。因为在自己家里孩子很随便,可是到别人家里过一晚上,他那个晚上是表现最好的,因为他的自尊心让他觉得,他要把最好的一面给别人看。

隔代思维

作者在纽约有一位好朋友,她叫瑞吉娜,她在七八十年代来到中国教英文,在北京认识了作者的先生,和作者成为了忘年交,等到作者大儿子出生并懂事之后,瑞吉娜奶奶和他之间发展了出一段隔代的友情。

比如,瑞吉娜奶奶每个周三的下午,都会带着一本绘本来到作者家,和孩子一起读绘本、讲故事。到了周末,还会带孩子在纽约城里游荡,去看话剧,去参观博物馆,去看演出。孩子说:“瑞吉娜在我的脑中,描绘出了一个很大的世界。”后来孩子考上大学之后,瑞吉娜奶奶老了,她开始患上失忆症,作者的孩子每周都会去看望她,会为她拿药,陪她出去吃饭。

养孩子不是一个人的事,我们不要放弃或忽略了在我们周边任何一位爱我们孩子的人,我们要舍得放手。第三种力量,是一种全新的育儿的态度,它能帮助我们认识到,一个优秀的孩子不是靠一个妈妈或者一个爸爸养育出来的。而发现和巧用第三种力量也是一门技术活,就是看我们父母能否有能力,把可以影响孩子的人和事物带到他的生活当中来,然后把这些事情慢慢地升华。

家庭关系

良好的家庭关系,是一切教育的前提。家永远是孩子最重要的安全的港湾,父母是孩子最渴望的依靠。孩子要走出小家,走向世界,这些都离不开家庭的支持。

家庭系统

家庭系统中要搭建四个连接。

第一个连接是兴趣的连接。也就是一个家庭不能只是围着锅碗瓢盆讲生存的问题,我们要用兴趣、爱好,把一家人串联在一起。

第二个连接就是情感连接。作者曾经问孩子们说:“你们最喜欢爸爸妈妈为你们做什么?”大儿子说:“我最喜欢妈妈在厨房里烧菜,我不吃,闻到那个味道我都开心。”小儿子说:“我最喜欢爸爸拉着我的手送我上学。”后来孩子慢慢长大了,就说:“我喜欢爸爸妈妈来看我踢球。”“我喜欢跟妈妈一起去逛书店。”孩子讲的都是小事,而正是这些小事,打造了最基本的一份安全感,让孩子觉得家是温暖的。

第三个连接就是信任。很多家长觉得信任很难,我信不过我的孩子,我眼睛看不到的地方孩子都在骗我,孩子都在做小动作,其实这是最伤孩子的。

所以作者列出三件事,千万不要做,做了你就会伤害孩子和你的信任:

第一,在外人面前数落你的孩子。

第二,拿孩子的弱,去跟别家孩子的强做对比,这不公平。你也可以拿别人家的弱,来跟你家孩子的强对比,为什么不这么做?

第三,当你孩子犯错的时候不要直接开骂,用语言来贬低、欺负他。难道我们做父母的自己不犯错吗?如果我们犯了错,孩子能骂我们吗?

最后一个连接是尊重。尊重不只是语言表达,尊重还要有耐心的等待。尊重是要用行动来表达的,尊重是要找对时机和孩子聊需求,这个时候,他就会自觉自愿地把门打开。

那么,做到四个连接,我们还需要做一件事,也就是要在家庭内部营造独立的氛围。什么叫独立?独立是让孩子独立做自己该做的事。

母亲的角色

母亲是一个家庭的核心,尤其是家庭教育,对一个家庭的和睦起到非常大的作用。作者提出了两个思维的转变。

第一个转变,我们要从包办事情,转化成做家庭的首席执行官。首席执行官不管太多的小事情,首席执行官要管的最大的事情就是整合资源,把对的人放到对的事情上,让所有的部门互相连接。让每个人成为最好的资源,那就把事情做好了。

所以做家庭的首席执行官,首先要把自己家庭里的成员当成自己团队的成员,调动他们的积极性,让每一个人参与,让每个人知道自己该做什么、自己不该对另外一个成员做什么。有荣誉大家一起分享,有问题大家一起承担。

思维的第二个转变,就是无论工作还是生活,我该妥协的时候我就妥协。和谁妥协?和我自己妥协,也和孩子妥协。

关于母爱,作者提出了一个口号,叫“不做‘苦’妈,要做‘酷’妈”。做很酷的妈要学会做四件事。

第一,让孩子觉得我们很有意思。当你变得很有意思的时候,孩子会以你为光荣。

第二,你要让孩子认为你很酷。什么叫酷?就是拿得起放得下,少啰嗦。你要让孩子觉得你相信他的能力,他的事他能解决的。

第三,你要让孩子崇拜你。无论你工作不工作,这都不重要,重要的是你心中除了孩子之外,还有一些什么样的事觉得很重要,觉得自己可以去做。事情无大小,每一件事情你只要把它做到你的极限,做到最好,你的孩子一定能看见。当他崇拜你的时候,他会听你的话,他会把你对他的建议看得很重要,会把你的建议放在心上。

最后一点,就是你要和孩子保有同样的兴趣。作者说,母爱不要做牺牲,母爱要做加法,母爱就是把孩子、先生,把大大小小的事情变得更美好,把它们融合在一起。妈妈的母爱,应该是一个奇妙的魔力。