父母的格局讀書筆記

《父母的格局》是一本給父母的全面「格局養育」指南,旨在幫助父母用格局視野破解養育難題、應對焦慮的當下和多變的未來!作者認為,我們應該為世界、為他人養孩子,當世界、他人需要你的孩子時,你的孩子就成功了,這就是《父母的格局》的核心價值觀。

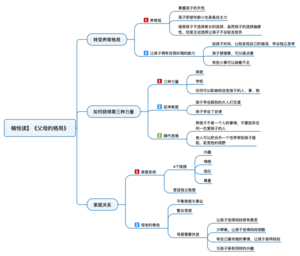

轉變養育格局

作者在書中提出了一個思維轉變的關鍵點,那就是「空杯思維」——孩子是我生的,但是我看不懂他。空杯思維就是做了媽媽之後,面前的那隻杯子是空的,我需要通過學習,通過實踐,通過觀察,慢慢地把這隻空杯填滿。孩子是我們生的,可是我們不是生來就能看懂孩子的。

養育觀

作者認為,尊重孩子天性的才是真正的應該做的。

比如,作者在美國給自己的孩子選擇學校,去一個幼兒園面試。到了學校以後,老師把作者的兒子帶進了一個活動室,透過寬寬的玻璃窗,能看到他和另外三個孩子坐在一起,圍着一個小桌在玩。 過了十五分鐘,幼兒園的校長把作者請到了他的辦公室說:「你的孩子的觀察能力最強。」當時作者很不解:「為什麼你們什麼都沒有問他,就知道他有觀察力呢?」校長解釋說,他們把很多答案放在了牆上,有一些是放在和孩子眼睛的水平線差不多的地方,有些高過了視線,那大部分孩子回答對的,都是在他們視線之內看到的物件,只有作者的孩子,能夠把所有的答案準確地回答。

就是這麼一次經歷,讓作者獲得了做母親之後的第一次覺醒。發現他並沒有看懂過孩子,並沒有發現他潛在的這一份優勢。

因此我們要觀察孩子的天性,這比快速地為孩子做決定更重要。因為家長的選擇是偏理智的,它不一定適合當下的孩子。雖然孩子的選擇對我們來說可能太偏感性了,但是如果這個選擇是他自己做的,他就會覺得我要對我的選擇負責到底,以後遇到了什麼事情,他不太容易放棄。

讓孩子擁有自我糾錯的能力

作者的小兒子十歲的時候,去參加了一個作曲夏令營,回來以後一直說,他和某一位同學鬧矛盾了。他告訴作者,那個孩子比他大一歲,一直告訴他,他的作曲作得不好,所以作者的孩子心裡邊挺不舒服的。」

作者說,看得出他是在妒忌別人,那麼作者的反應是什麼呢?

作者建議孩子可以給學校寫封信,可以告訴老師,你不希望和這個同學再住在同一個寢室,但是有個條件:你必須把理由講明白。」孩子聽完以後支支吾吾地說:「好,媽媽,我思考一下。」在這時作者又拋出了第二個建議,說:「其實,你還要再多了解一下這位同學,你去看看他最近在做什麼。」

兩天之後,作者的孩子回來說:「媽媽,我找到了,他在YouTube上有一個音樂小站,我看到他彈鋼琴也彈得不怎麼好,我看他作曲也沒啥進步。」作者說:「是這樣,那我們繼續觀察。」到報名的時候,孩子又去找作者說:「媽媽,我發現這位同學進步好大,他的確鋼琴彈得不錯,作曲進步比我多。媽媽,我決定還是要跟他做朋友。」

就是這麼一件小事,作者耐心等待孩子長達4個月的時間,讓他發展出自我糾錯的能力。所以作者說,當孩子犯錯的時候,我們要讓他在錯誤里多待一會兒。就是給他多一點時間,讓孩子慢慢地去發現自己錯在哪裡。而發現自己錯在哪裡的孩子,其實就是學會了獨立思考,就是在提升自我悟性,這樣慢慢地,等他再犯錯誤的時候,他就會知道如何糾正自己的錯誤。

如何獲得第三種力量

作者說,我們要找到助力孩子成長的第三種力量。什麼是第三種力量?作者把第一種力量定義為原生家庭;第二種力量定義為學校、老師和知識;第三種力量就是在家庭和學校之外,任何一種能夠改變和影響孩子的事情。比如,書,陌生人,也就是人、事、物,都可能成為潛移默化改變你孩子的一份力量。

科學研究已經發現,我們的孩子在七歲的時候,互聯網對孩子的影響已經超過了家長;到十一歲的時候,網絡媒體對孩子的影響完全超出了同學、朋友、學校、父母。

那隨着年齡增長,我們的家庭、學校,也就是第一種力量、第二種力量會式微,我們需要的更強大的一種力量,是和孩子的興趣、願望在一起的第三種力量。

延伸家庭

延伸家庭的概念,是作者在紐約養育孩子的時候遇到的。當時孩子剛上小學,學校老師給作者打電話說,沒有為其他小朋友安排課後的玩伴的時間。 當時作者覺得很納悶,每一次放學之後,都有同學來邀請兒子跟他們去玩,有的時候去別人的家裡,有的時候在外邊的遊樂場裡玩,那為什麼我還要花時間去請別的孩子來玩呢?結果老師解釋說,別人邀請你的孩子,你的孩子是跟他的父母在玩,可是你沒有邀請別的孩子,那麼別的孩子就失去了和你的孩子的父母玩的機會。

原來他們安排這樣的時間,其實是為了給孩子創造和同學的家長相處的機會,也就是孩子要學習和父母之外的成人打交道。於是作者就把這樣的一個概念引入周末的時間安排。

於是作者就跟閨蜜說:「這個星期你把奧斯汀借給我,我帶他和大兒子玩,下一周我把大兒子交給你,你帶他玩。」時間過了幾個月,作者發現大兒子身上有了很多的改變。

首先,他學會了和別的大人打交道,比如他口渴了、他要上廁所、他餓了,很多這些小事情,以前他都不敢去跟別人說,現在他會找到別人的父母說:「對不起,我口渴了,請給我倒一杯水。」他學會了表達。

第二,他學會了自律。因為在自己家裡孩子很隨便,可是到別人家裡過一晚上,他那個晚上是表現最好的,因為他的自尊心讓他覺得,他要把最好的一面給別人看。

隔代思維

作者在紐約有一位好朋友,她叫瑞吉娜,她在七八十年代來到中國教英文,在北京認識了作者的先生,和作者成為了忘年交,等到作者大兒子出生並懂事之後,瑞吉娜奶奶和他之間發展了出一段隔代的友情。

比如,瑞吉娜奶奶每個周三的下午,都會帶着一本繪本來到作者家,和孩子一起讀繪本、講故事。到了周末,還會帶孩子在紐約城裡遊蕩,去看話劇,去參觀博物館,去看演出。孩子說:「瑞吉娜在我的腦中,描繪出了一個很大的世界。」後來孩子考上大學之後,瑞吉娜奶奶老了,她開始患上失憶症,作者的孩子每周都會去看望她,會為她拿藥,陪她出去吃飯。

養孩子不是一個人的事,我們不要放棄或忽略了在我們周邊任何一位愛我們孩子的人,我們要捨得放手。第三種力量,是一種全新的育兒的態度,它能幫助我們認識到,一個優秀的孩子不是靠一個媽媽或者一個爸爸養育出來的。而發現和巧用第三種力量也是一門技術活,就是看我們父母能否有能力,把可以影響孩子的人和事物帶到他的生活當中來,然後把這些事情慢慢地升華。

家庭關係

良好的家庭關係,是一切教育的前提。家永遠是孩子最重要的安全的港灣,父母是孩子最渴望的依靠。孩子要走出小家,走向世界,這些都離不開家庭的支持。

家庭系統

家庭系統中要搭建四個連接。

第一個連接是興趣的連接。也就是一個家庭不能只是圍着鍋碗瓢盆講生存的問題,我們要用興趣、愛好,把一家人串聯在一起。

第二個連接就是情感連接。作者曾經問孩子們說:「你們最喜歡爸爸媽媽為你們做什麼?」大兒子說:「我最喜歡媽媽在廚房裡燒菜,我不吃,聞到那個味道我都開心。」小兒子說:「我最喜歡爸爸拉着我的手送我上學。」後來孩子慢慢長大了,就說:「我喜歡爸爸媽媽來看我踢球。」「我喜歡跟媽媽一起去逛書店。」孩子講的都是小事,而正是這些小事,打造了最基本的一份安全感,讓孩子覺得家是溫暖的。

第三個連接就是信任。很多家長覺得信任很難,我信不過我的孩子,我眼睛看不到的地方孩子都在騙我,孩子都在做小動作,其實這是最傷孩子的。

所以作者列出三件事,千萬不要做,做了你就會傷害孩子和你的信任:

第一,在外人面前數落你的孩子。

第二,拿孩子的弱,去跟別家孩子的強做對比,這不公平。你也可以拿別人家的弱,來跟你家孩子的強對比,為什麼不這麼做?

第三,當你孩子犯錯的時候不要直接開罵,用語言來貶低、欺負他。難道我們做父母的自己不犯錯嗎?如果我們犯了錯,孩子能罵我們嗎?

最後一個連接是尊重。尊重不只是語言表達,尊重還要有耐心的等待。尊重是要用行動來表達的,尊重是要找對時機和孩子聊需求,這個時候,他就會自覺自愿地把門打開。

那麼,做到四個連接,我們還需要做一件事,也就是要在家庭內部營造獨立的氛圍。什麼叫獨立?獨立是讓孩子獨立做自己該做的事。

母親的角色

母親是一個家庭的核心,尤其是家庭教育,對一個家庭的和睦起到非常大的作用。作者提出了兩個思維的轉變。

第一個轉變,我們要從包辦事情,轉化成做家庭的首席執行官。首席執行官不管太多的小事情,首席執行官要管的最大的事情就是整合資源,把對的人放到對的事情上,讓所有的部門互相連接。讓每個人成為最好的資源,那就把事情做好了。

所以做家庭的首席執行官,首先要把自己家庭里的成員當成自己團隊的成員,調動他們的積極性,讓每一個人參與,讓每個人知道自己該做什麼、自己不該對另外一個成員做什麼。有榮譽大家一起分享,有問題大家一起承擔。

思維的第二個轉變,就是無論工作還是生活,我該妥協的時候我就妥協。和誰妥協?和我自己妥協,也和孩子妥協。

關於母愛,作者提出了一個口號,叫「不做『苦』媽,要做『酷』媽」。做很酷的媽要學會做四件事。

第一,讓孩子覺得我們很有意思。當你變得很有意思的時候,孩子會以你為光榮。

第二,你要讓孩子認為你很酷。什麼叫酷?就是拿得起放得下,少囉嗦。你要讓孩子覺得你相信他的能力,他的事他能解決的。

第三,你要讓孩子崇拜你。無論你工作不工作,這都不重要,重要的是你心中除了孩子之外,還有一些什麼樣的事覺得很重要,覺得自己可以去做。事情無大小,每一件事情你只要把它做到你的極限,做到最好,你的孩子一定能看見。當他崇拜你的時候,他會聽你的話,他會把你對他的建議看得很重要,會把你的建議放在心上。

最後一點,就是你要和孩子保有同樣的興趣。作者說,母愛不要做犧牲,母愛要做加法,母愛就是把孩子、先生,把大大小小的事情變得更美好,把它們融合在一起。媽媽的母愛,應該是一個奇妙的魔力。