科学的隐忧 -读书笔记

作者杰里米·鲍伯戈,英国皇家学会会员,剑桥大学卡文迪许实验室的教授和纳米光子中心的主任。作者在自己多年的科研工作中,一直在思考和探索“关于科学行业的运转方式”。他发现,如果从全局视角出发,把科学行业看作一个生态系统,那么这个生态系统中,日益紧张的全球化竞争正在让整个系统的运转方向走向歧路。

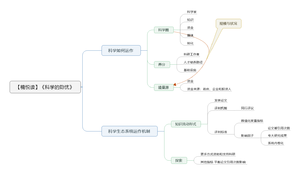

认识科学生态系统

2015年联合国教科文组织统计的数据表明,全球约有780万科学家,其中欧盟拥有的科学家数量最多,然后是中国和美国。相当于全球70亿人中,平均每900人中就有一个是科学家。科学家这个群体的规模增长极快。目前,科学家人数的年增长率已经超过4%,这表明,科学界正在以一种肉眼可见的速度快速扩张。

作者把科学生态系统分为了五个“科学圈”,分别是科学家、知识、转化、资金和媒体。这五个科学圈既有重叠的部分,也有独立的部分,每个科学圈都拥有各自的主要活动和角色。在这个生态系统中,“养分”主要来自科研工作者,人才培养路径和基础设施。人才培养路径主要是说,你如果想成为一名科学家,就必须遵循一条已经被全世界广泛接受的明确路径——攻读博士学位。至于基础设施,主要是来自从古至今的历史积累,包括高校、同步加速器、显微镜和数据库等部分。正是在这个基础之上,人们构建起了科学大厦。

有了养分,一个群体要想发展壮大,还离不开由周遭的物理环境组成的栖息地,包括土壤、空气、水和气候等外界环境的影响。对应到科学生态系统中,高校和研究机构被认为是科学“栖息地”中的一个重要表征,因为许多科学家在那里工作了一辈子。不同的研究机构内部还具有各种各样的微观“栖息地”,它们决定了人们对科研的态度,并且产生了支持科研工作的不同方法。上升到国家层面,不同的国家形成了规模更大的栖息地,包括各种类型的高校、学术职业和产业分布等。

近几十年来,随着科学生态系统的进化和演变,这种物理空间上的栖息地意义变得越来越不重要了。由于全球化发展,科学知识和人才的流动性逐渐变大。一方面,这代表不同国家和文化之间产业创新的差距正在逐渐缩小。另一方面,由于栖息地的加速合并,科学家们往往能同时取得同样的科学进展。这也导致现在的科学研究,比历史上的任何时代都更加趋同。这个生态系统的状态有一个最关键的点。那就是:资金是怎么流动的?科学的能量源泉主要就是资金。一般来说,科学生态系统中的资金来源主要涉及三大主体:政府、企业和投资人。

政府

政府是科研经费最主要的来源。从政府的角度看,科学更像是一个有助于实现远大目标、推动社会进步的工具。一笔经费经过一个或多个政府部门或者“研究委员会”,不可避免地会受到政治影响。政策上的变化能够极大地改变科学生态系统中的自由度与经费开支。

人类最早对科学的正式投资,是从军事领域开始的,比如火药、雷达、防毒面具等。还有生活中常见的用于手术治疗和光纤通信的激光技术,主要来自美国政府在“二战”之后的军事投资。有数据表明,在英国,约15%的科学研发费用来自军事部门,而在美国和俄罗斯,这个比例超过了30%。美国的陆军、海军和空军研究实验室都属于科学生态系统的一部分。政府会对一些基础学科领域,比如说不那么热门的物理学和数学领域进行投资。理论研究是科学发展的基石,但取得突破的难度确实很大。这些资金在一定程度上可以维持底层学科的基本运转。

在这个过程中,政府面临的一个挑战是,怎么在大规模,需要花重金的宏伟目标和许多高度多样化的小型研究项目之间找到一个平衡点。许多国家对待昂贵的堡垒式项目,比如宇宙学、粒子物理学或者神经科学,最常见的解决方法就是让这些领域变得政治化,把这部分经费和其他领域分开。实际上,这种简单把科学界划分成两部分的方法并不利于整个生态系统的运转。

企业和投资人

企业和投资人的首要目标是找到那些可能带来真金白银的科学项目,然后努力把它变成现实。这个任务既是挑战,也是机遇。他们面临的大多数困难是要找到一个值得聚焦的方向,以及明确科学发展处于什么阶段适合投资,是基础研究?应用研究还是技术开发?毕竟资源是有限的。

2016年7月,日本软银集团以322亿美元收购英国半导体知识产权提供商ARM公司可以算是行业内的典型成功案例。这个ARM公司是什么来头呢?作者在书中提到,几乎所有移动设备,比如安卓和苹果手机,用到的高通芯片都是由这个公司开发的。

除了少数几个典型成功案例,超过90%的科研风险投资在短短几年内就失败了。对于整个科学生态系统来说,是一种极其不健康的状态。这种不健康的状态就在于,一方面,科学进步受制于思想的发展过程,大多数科研项目从想法到真正通过实验或者证明出来,需要花费很长的时间。更不用说从科研成果到实际产品之间,还有一个艰难的过程,那就是“技术转化”。产业不能被动地“吸走”所有科研成果,他们还需要花费很多精力把纸面上的成果转化成真实的商业回报。

比如,在美国,1974年投资1.25亿美元进行的药物研究,到1993年,也就是20年后平均只能开发出一种有用的新药物。所以科学的推进急不来。

另一方面,资金总是不可避免地一股脑流向某个热门领域。这种流行趋势经过媒体的报道,就会让社会公众对一项科学成果具体是怎么出现的产生错觉。

比如,新式锂电池3分钟就能充满;再比如,高温超导尽显优势这些新闻标题,你听上去,好像流行的科研成果都是唰得一下就出现了,而且还都是重大突破。

但真实情况是,这些错觉源自对科学研究过程的扭曲。当人们把注意力都放在了流行趋势上,这就意味着能够获得经费的科研项目种类会大幅减少,另外一些真正有可能取得成果的冷门科研项目,基本上只能处于停滞状态。长远来看,在整个科学生态系统中,围绕科研项目的资金流动就会从多元化的状态逐渐朝着单一的方向演变,而这种演变带来的结果就是科学生态系统将逐渐丧失它的抵抗力和恢复力。

科学生态系统运作机制

科学界的基本运作机制,叫同行评议。“同行评议”机制最早诞生于17世纪监管科学的英国皇家学会,发展到现在已经运行了几个世纪,可以说,同行评议机制夯实了科学生态系统的基石。目前比较普遍的同行评议形式,其流程是科学家向期刊投稿后,主编会把论文分发给几位与作者没有联系,但在该领域具备专业技能的评议员审阅。这些评议员会把自己对论文的意见和评论返回给主编。根据评议员对论文的同意程度,主编再转告作者,这篇论文能否被接收,或者是否需要做进一步的修改。在这个过程中,主编通常扮演中间人的角色,不透露任何关于评议员的信息,以维持公正性。

光有同行评议机制还不够,随着越来越多的科学期刊平台的出现,科学家该如何决定,自己要往哪个期刊投稿呢?于是,数值化度量指标成为评判期刊重要性的标准。从1975年开始,《期刊引证报道》,简称JCR综合数据库,引用了来自世界上3000多家出版机构的7000多种期刊的论文数据,提出了一种可以评判期刊重要性的指标——影响因子。简单来说,影响因子指的是过去2年中,该期刊发表的所有论文被引用次数的平均数。

比如,某个期刊1992年的影响因子,就等于1990年到1991年所有刊发论文在1992这一年中被其他论文引用的次数,再除以这个期刊在1990年到1991年所有论文数量。这样一来,对于高排名的期刊来说,意味着它们发表的每篇论文都能很快获得其他人的引用。

目前,对于整个科学界来说,《自然》期刊是影响力最大的综合性科学期刊,它的论文平均引用数大概是38,当然也不排除某些细分领域,比如《新英格兰医学期刊》的影响因子能够达到60。最常见的论文被引次数是零或者个位数,能达到两位数的论文少之又少。这中间的竞争过程大概是什么状态呢?全球总共有接近400万名学术型科学家,他们每年发表100万篇经过同行评议的论文。而《自然》杂志每年会收到1万篇投稿,但最终能被发表的论文不超过700篇。

我们知道科学家的数量年增长率已经超过了全世界人口的年增长率。新增的这部分科学家,他们的关注点并不是在开创全新的领域,而是沿着既有的路径循规蹈矩地工作,因为这样更能提升他们的职业信誉。这就相当于在一个自然生态系统中,某一个物种进化速度过快,但是却没能进化出崭新的生存模式,反而彼此之间开始竞争同样的资源。

既然竞争这么激烈,那为什么还有这么多科学家要不停地发表论文呢?难道就没有其他方式体现科研成果了吗?作者说,“不发表就死路一条”。因为除了论文的引用次数和严格的同行评议之外,科学家们实际上很少有机会获得对他们工作的反馈,发表论文这件事关乎他们的职业道路能否继续走下去。

作者发现,过去聚焦于某个领域的科学家们,还能从同事或者后辈那里了解到谁读了他们的论文,互相之间还会讨论。但随着科学家和论文数量的越来越多,除了少数几个广受推崇的科学明星之外,非正式的反馈越来越弱。于是,科学家们开始越来越关注论文的引用次数,渴求自己的科研成果能够得到重视。

我们都知道,这种通过单一指标来评价科学家的做法其实并不客观。同样,被引次数也不能证明一篇论文的重要性,它是一个比较粗糙的指标。更何况,不同学科之间,被引次数也会有较大的差异。有数据表明,在过去20年里,《自然》杂志每年发表的论文中,有80%主要集中在生物学、基因或遗传学等领域,而物理学大概只能占到10%左右。因为一篇论文想要在自身领域之外产生很大的影响力,也就意味着必须要推翻一些公认的知识。在生物学领域中,还存在一些容许新范式发生的回旋空间。

尽管存在这些根本性的差异,但论文的被引次数目前还是被看作科学家生产力的重要指标。各国政府和经费提供者用被引次数和论文数量来比较不同机构的科研效率,一些高校的管理层甚至规定了每年必须在高影响力期刊上发表的论文数量。这种现象不仅加剧了科学系统竞争的白热化,还使得许多研究者开始在论文中夸大他们取得的成果。

因为一旦科研结果被夸大,相当于提高了整个领域发表论文的门槛。踏踏实实做研究的科学家,反而可能会因为好几年都做不出什么成果而面临被辞退的风险,他们该何去何从?这是一个逐渐内卷的科学生态系统,科学家们承受了巨大的压力。