科學的隱憂 -讀書筆記

作者傑里米·鮑伯戈,英國皇家學會會員,劍橋大學卡文迪許實驗室的教授和納米光子中心的主任。作者在自己多年的科研工作中,一直在思考和探索「關於科學行業的運轉方式」。他發現,如果從全局視角出發,把科學行業看作一個生態系統,那麼這個生態系統中,日益緊張的全球化競爭正在讓整個系統的運轉方向走向歧路。

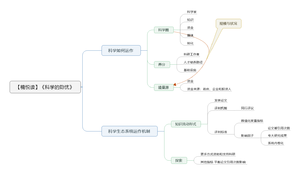

認識科學生態系統

2015年聯合國教科文組織統計的數據表明,全球約有780萬科學家,其中歐盟擁有的科學家數量最多,然後是中國和美國。相當於全球70億人中,平均每900人中就有一個是科學家。科學家這個群體的規模增長極快。目前,科學家人數的年增長率已經超過4%,這表明,科學界正在以一種肉眼可見的速度快速擴張。

作者把科學生態系統分為了五個「科學圈」,分別是科學家、知識、轉化、資金和媒體。這五個科學圈既有重疊的部分,也有獨立的部分,每個科學圈都擁有各自的主要活動和角色。在這個生態系統中,「養分」主要來自科研工作者,人才培養路徑和基礎設施。人才培養路徑主要是說,你如果想成為一名科學家,就必須遵循一條已經被全世界廣泛接受的明確路徑——攻讀博士學位。至於基礎設施,主要是來自從古至今的歷史積累,包括高校、同步加速器、顯微鏡和數據庫等部分。正是在這個基礎之上,人們構建起了科學大廈。

有了養分,一個群體要想發展壯大,還離不開由周遭的物理環境組成的棲息地,包括土壤、空氣、水和氣候等外界環境的影響。對應到科學生態系統中,高校和研究機構被認為是科學「棲息地」中的一個重要表徵,因為許多科學家在那裡工作了一輩子。不同的研究機構內部還具有各種各樣的微觀「棲息地」,它們決定了人們對科研的態度,並且產生了支持科研工作的不同方法。上升到國家層面,不同的國家形成了規模更大的棲息地,包括各種類型的高校、學術職業和產業分布等。

近幾十年來,隨着科學生態系統的進化和演變,這種物理空間上的棲息地意義變得越來越不重要了。由於全球化發展,科學知識和人才的流動性逐漸變大。一方面,這代表不同國家和文化之間產業創新的差距正在逐漸縮小。另一方面,由於棲息地的加速合併,科學家們往往能同時取得同樣的科學進展。這也導致現在的科學研究,比歷史上的任何時代都更加趨同。這個生態系統的狀態有一個最關鍵的點。那就是:資金是怎麼流動的?科學的能量源泉主要就是資金。一般來說,科學生態系統中的資金來源主要涉及三大主體:政府、企業和投資人。

政府

政府是科研經費最主要的來源。從政府的角度看,科學更像是一個有助於實現遠大目標、推動社會進步的工具。一筆經費經過一個或多個政府部門或者「研究委員會」,不可避免地會受到政治影響。政策上的變化能夠極大地改變科學生態系統中的自由度與經費開支。

人類最早對科學的正式投資,是從軍事領域開始的,比如火藥、雷達、防毒面具等。還有生活中常見的用於手術治療和光纖通信的激光技術,主要來自美國政府在「二戰」之後的軍事投資。有數據表明,在英國,約15%的科學研發費用來自軍事部門,而在美國和俄羅斯,這個比例超過了30%。美國的陸軍、海軍和空軍研究實驗室都屬於科學生態系統的一部分。政府會對一些基礎學科領域,比如說不那麼熱門的物理學和數學領域進行投資。理論研究是科學發展的基石,但取得突破的難度確實很大。這些資金在一定程度上可以維持底層學科的基本運轉。

在這個過程中,政府面臨的一個挑戰是,怎麼在大規模,需要花重金的宏偉目標和許多高度多樣化的小型研究項目之間找到一個平衡點。許多國家對待昂貴的堡壘式項目,比如宇宙學、粒子物理學或者神經科學,最常見的解決方法就是讓這些領域變得政治化,把這部分經費和其他領域分開。實際上,這種簡單把科學界劃分成兩部分的方法並不利於整個生態系統的運轉。

企業和投資人

企業和投資人的首要目標是找到那些可能帶來真金白銀的科學項目,然後努力把它變成現實。這個任務既是挑戰,也是機遇。他們面臨的大多數困難是要找到一個值得聚焦的方向,以及明確科學發展處於什麼階段適合投資,是基礎研究?應用研究還是技術開發?畢竟資源是有限的。

2016年7月,日本軟銀集團以322億美元收購英國半導體知識產權提供商ARM公司可以算是行業內的典型成功案例。這個ARM公司是什麼來頭呢?作者在書中提到,幾乎所有移動設備,比如安卓和蘋果手機,用到的高通芯片都是由這個公司開發的。

除了少數幾個典型成功案例,超過90%的科研風險投資在短短几年內就失敗了。對於整個科學生態系統來說,是一種極其不健康的狀態。這種不健康的狀態就在於,一方面,科學進步受制於思想的發展過程,大多數科研項目從想法到真正通過實驗或者證明出來,需要花費很長的時間。更不用說從科研成果到實際產品之間,還有一個艱難的過程,那就是「技術轉化」。產業不能被動地「吸走」所有科研成果,他們還需要花費很多精力把紙面上的成果轉化成真實的商業回報。

比如,在美國,1974年投資1.25億美元進行的藥物研究,到1993年,也就是20年後平均只能開發出一種有用的新藥物。所以科學的推進急不來。

另一方面,資金總是不可避免地一股腦流向某個熱門領域。這種流行趨勢經過媒體的報道,就會讓社會公眾對一項科學成果具體是怎麼出現的產生錯覺。

比如,新式鋰電池3分鐘就能充滿;再比如,高溫超導盡顯優勢這些新聞標題,你聽上去,好像流行的科研成果都是唰得一下就出現了,而且還都是重大突破。

但真實情況是,這些錯覺源自對科學研究過程的扭曲。當人們把注意力都放在了流行趨勢上,這就意味着能夠獲得經費的科研項目種類會大幅減少,另外一些真正有可能取得成果的冷門科研項目,基本上只能處於停滯狀態。長遠來看,在整個科學生態系統中,圍繞科研項目的資金流動就會從多元化的狀態逐漸朝着單一的方向演變,而這種演變帶來的結果就是科學生態系統將逐漸喪失它的抵抗力和恢復力。

科學生態系統運作機制

科學界的基本運作機制,叫同行評議。「同行評議」機制最早誕生於17世紀監管科學的英國皇家學會,發展到現在已經運行了幾個世紀,可以說,同行評議機制夯實了科學生態系統的基石。目前比較普遍的同行評議形式,其流程是科學家向期刊投稿後,主編會把論文分發給幾位與作者沒有聯繫,但在該領域具備專業技能的評議員審閱。這些評議員會把自己對論文的意見和評論返回給主編。根據評議員對論文的同意程度,主編再轉告作者,這篇論文能否被接收,或者是否需要做進一步的修改。在這個過程中,主編通常扮演中間人的角色,不透露任何關於評議員的信息,以維持公正性。

光有同行評議機制還不夠,隨着越來越多的科學期刊平台的出現,科學家該如何決定,自己要往哪個期刊投稿呢?於是,數值化度量指標成為評判期刊重要性的標準。從1975年開始,《期刊引證報道》,簡稱JCR綜合數據庫,引用了來自世界上3000多家出版機構的7000多種期刊的論文數據,提出了一種可以評判期刊重要性的指標——影響因子。簡單來說,影響因子指的是過去2年中,該期刊發表的所有論文被引用次數的平均數。

比如,某個期刊1992年的影響因子,就等於1990年到1991年所有刊發論文在1992這一年中被其他論文引用的次數,再除以這個期刊在1990年到1991年所有論文數量。這樣一來,對於高排名的期刊來說,意味着它們發表的每篇論文都能很快獲得其他人的引用。

目前,對於整個科學界來說,《自然》期刊是影響力最大的綜合性科學期刊,它的論文平均引用數大概是38,當然也不排除某些細分領域,比如《新英格蘭醫學期刊》的影響因子能夠達到60。最常見的論文被引次數是零或者個位數,能達到兩位數的論文少之又少。這中間的競爭過程大概是什麼狀態呢?全球總共有接近400萬名學術型科學家,他們每年發表100萬篇經過同行評議的論文。而《自然》雜誌每年會收到1萬篇投稿,但最終能被發表的論文不超過700篇。

我們知道科學家的數量年增長率已經超過了全世界人口的年增長率。新增的這部分科學家,他們的關注點並不是在開創全新的領域,而是沿着既有的路徑循規蹈矩地工作,因為這樣更能提升他們的職業信譽。這就相當於在一個自然生態系統中,某一個物種進化速度過快,但是卻沒能進化出嶄新的生存模式,反而彼此之間開始競爭同樣的資源。

既然競爭這麼激烈,那為什麼還有這麼多科學家要不停地發表論文呢?難道就沒有其他方式體現科研成果了嗎?作者說,「不發表就死路一條」。因為除了論文的引用次數和嚴格的同行評議之外,科學家們實際上很少有機會獲得對他們工作的反饋,發表論文這件事關乎他們的職業道路能否繼續走下去。

作者發現,過去聚焦於某個領域的科學家們,還能從同事或者後輩那裡了解到誰讀了他們的論文,互相之間還會討論。但隨着科學家和論文數量的越來越多,除了少數幾個廣受推崇的科學明星之外,非正式的反饋越來越弱。於是,科學家們開始越來越關注論文的引用次數,渴求自己的科研成果能夠得到重視。

我們都知道,這種通過單一指標來評價科學家的做法其實並不客觀。同樣,被引次數也不能證明一篇論文的重要性,它是一個比較粗糙的指標。更何況,不同學科之間,被引次數也會有較大的差異。有數據表明,在過去20年裡,《自然》雜誌每年發表的論文中,有80%主要集中在生物學、基因或遺傳學等領域,而物理學大概只能占到10%左右。因為一篇論文想要在自身領域之外產生很大的影響力,也就意味着必須要推翻一些公認的知識。在生物學領域中,還存在一些容許新範式發生的迴旋空間。

儘管存在這些根本性的差異,但論文的被引次數目前還是被看作科學家生產力的重要指標。各國政府和經費提供者用被引次數和論文數量來比較不同機構的科研效率,一些高校的管理層甚至規定了每年必須在高影響力期刊上發表的論文數量。這種現象不僅加劇了科學系統競爭的白熱化,還使得許多研究者開始在論文中誇大他們取得的成果。

因為一旦科研結果被誇大,相當於提高了整個領域發表論文的門檻。踏踏實實做研究的科學家,反而可能會因為好幾年都做不出什麼成果而面臨被辭退的風險,他們該何去何從?這是一個逐漸內卷的科學生態系統,科學家們承受了巨大的壓力。