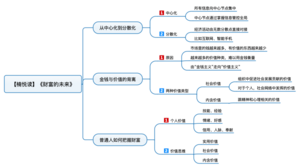

财富的未来-读书笔记

网红经济、平台经济、共享经济、通证经济……新的经济现象不断出现,金钱作为财富媒介的“垄断”地位正在终结,我们的工作、生活、投资等都将随之改变。不断涌现的新经济现象背后,是否有规律可循?个人如何在充满不确定的经济社会中,把握机遇,实现财富、职业、人生的升级?

作者前瞻性提出,近年来不断涌现的看似不同的经济现象,实则是同一经济发展趋势的一部分,只是程度不同,而这一趋势即自律分散。而金钱,将不再是财富的唯一媒介,其本源“价值”,才是最重要的财富。价值主义,也将成为新的经济体系,与现有市场经济体系并存,这将赋予个人更多的可能性。我们可以自由选择在哪个经济体系生存,甚至可以围绕自身价值建立“个人经济体系”,实现个人财富、职业、人生的升级。

从中心化到分散化

近年来,大数据、云计算、区块链、物联网等技术日新月异,每年都会有新的术语不断涌现。作者认为,如果我们一个一个地单独追踪这些技术热点,结果可能是,什么都看不出来;而如果我们转变思维,不是盯着技术本身去理解它,而是去重点关注它们为经济社会带来的变化,就会发现,这些技术正在共同支撑着我们的经济社会,走向一个颠覆性的变化。那就是,从中心化到分散化。

中心化

中心化的系统,最大的特征就是存在一个中心节点,这个系统中的所有信息都是向这个中心节点集中的。

比如,一些全球连锁超市,像沃尔玛、家乐福等,是从全球采购商品,输送到它在全球各地的零售商场,再卖给消费者;还有,一些食品加工品牌,会在各个城市里建立中央工厂,各个中央工厂会给它能够覆盖的最大市场半径里的超市、小店等零售终端,批发自家的食品;在石油、钢铁、汽车等传统制造业里,存在着大量的供应链系统,每个供应链系统里,你都能看到一家规模较大的中心企业,它一手握着上游供应商,一手握着下游经销商,最全面地掌握着这个系统里的信息。

在现代社会,从国际贸易,到零售链、供应链,再到企业管理,纵观许许多多的经济系统,都能看到“中心化”所发挥的重要作用。作者认为,我们之所以需要这样中心化的系统,是因为,中心节点能够通过掌握信息来管控全局,一旦系统中哪里出现问题,就可以快速应对。在一个信息流通不畅的环境中,让一个中心节点掌握最全面的信息,是资源配置效率最高的一种系统结构。

分散化

进入21世纪之后,这样无处不在的“中心化”局面,开始发生变化。先是互联网的普及,让信息流通速度越来越快,整个社会中的信息透明度越来越高,每个个体所能掌握到的信息越来越充分。这就使得,很多时候不需要中心节点的帮助,个体之间就能够自发地进行资源交换与调配,有时甚至比存在中心节点时的效率更高。

比如,P2P网络。简单来说,P2P网络能让数据的传输不再通过服务器,而是在网络用户之间直接传递。在这样的网络中,各个参与者既是资源、服务和内容的提供者,又是获取者。

P2P作为一种让用户们自己服务自己的“交易结构”,其实就非常集中地体现了,互联网对于现实世界的一个颠覆式影响,那就是,让我们所处的这个经济社会,开始从中心化迈向分散化。

而后来,智能手机的出现,进一步加剧了这种趋势。因为它把互联网装进了每个人的口袋里,使得人与人之间的信息阻隔进一步被消除,每个人都有可能通过网络,调动更广泛的社会资源。

渐渐的,人们已经不满足于,只在网络上进行信息、资金的交互,而是希望能够在生活的各个领域,都享受到个体直接进行资源调配的便利。而面对这样的需求变化,新的商业模式也应运而生。

作者在这里举出了三个典型代表,分别是平台经济、共享经济、网红经济。它们提供的都不是具体的商品,而是人与人之间的“连接”。

比如,传统的超市、卖场一般是先从各个供应商那边进货,然后在自己这里摆出来,转卖给顾客;但是,淘宝、等电商平台,自己没有一件库存,而是把无数供应产品的商铺链接放在自己的平台上,供用户们自行浏览下单,也就是把卖家和买家直接连接起来。

所有这些经济活动,主要靠的都不是系统中心的集中调配,而是无数个体之间的对接。这些,都体现了当下经济社会从中心化到分散化的变化趋势。而智能手机的出现又进一步加剧了这种趋势。这背后的根本逻辑是,由于个体之间的信息隔阂在逐渐瓦解,个体之间的连接变得更加密切、高效,每个个体便拥有了能够直接交换、调配资源的能力。在这种情况下,原本中心节点所拥有的权力逐渐分散到了网络中的个体手中,这便是“分散化”的本质。

金钱与价值的背离

我们知道,金钱从诞生的那一刻起,就带着一个固有的内在功能,那就是作为各种事物价值的衡量尺度。那么,为什么近些年,金钱与价值开始逐渐背离了呢?

作者给出了两方面原因:第一,近些年,市场里的钱越来越多了,而相比之下,有价值的东西却越来越少了。

比如,由于疫情的影响,全球范围内中产阶层财富缩水;伴随而来的,是全球范围内“有效需求不足”,以及经济增长乏力;于是,2020年之后,多国央行开始了“史无前例”的货币放水,以刺激需求、提振经济。

随之而来的就是,市场中的资金越来越多,与之相对的是,好的投资项目变得越来越稀缺,资本在全球范围内搜寻着有价值的投资标的、疯狂追逐那些他们认为优质的资产。

第二个原因是,越来越多的价值种类,难以用金钱来衡量了。

作者认为,在过去,人们主要关注的是实用性价值。对物品来说,就是一个东西的实用性功能;反映到人身上就是一个人在物质层面能创造多大的产出。这种价值比较容易用金钱来衡量。

但是,近些年,随着人类社会富裕起来,物质层面逐渐接近饱和,实用性价值的重要性便逐渐减弱;与此同时,有两种在过去经常被忽视的价值类型,却越来越受到人们的重视。

社会价值

对于组织而言,社会价值指的是它为了促进社会发展所贡献的价值。比如,“中国扶贫基金”等非营利组织所进行的活动,还有企业的对口扶贫、救灾捐款、植树造林等行为,主要包含的就是社会价值;现在许多公司会给自己定义使命、愿景,比如苹果公司要“改变世界”,迪士尼要“创造快乐”等等,其实也是在增加自己的社会价值。

对于个人而言,社会价值指的是他在社会网络中发挥的价值。比如你积攒的人脉资源,周围人对你的信用评价,你对于社会或他人的贡献等等。

内含价值

内含价值,指的是跟人们的精神和心理相关的价值。比如,像兴奋、感动、喜爱、开心等一系列感受,虽然并没有什么实用性,但对于我们的内心来说,却是有价值的。

比如,在微博、抖音等社交媒体上,一个人收获的关注、兴趣、喜爱等感情,可以通过他的粉丝量、点赞数、浏览数、评论数等数据来实时掌握;微博现在还增加了情绪表达功能,长按某条微博右下方的点赞图标,就能看到五个小表情选项,你可以自行选择要表达什么情绪。比如,之前鸿星尔克为河南灾区捐款五千万,在官方账号公布捐款数额的微博下面,有将近一万人选择了“感动流泪”的表情;跳水运动员全红婵在东京奥运会上夺金的新闻下面,则主要是笑脸、比心的表情。

普通人应当如何把握财富

从中心化到分散化的变化趋势,让信息和权力由中心节点分散到网络中的个体上;金钱和价值逐渐背离的变化趋势,让人们由金钱主义走向价值主义。

个人价值

在未来,把握财富的关键便是——“个人价值”。个人价值,既包括技能、经验等实用性价值,也包括情绪、好感等内含价值,以及信用、人脉、奉献等社会价值。

作者指出,未来我们尤其需要注意的是社会价值和内含价值。在当下,关心这两类价值的更多还是企业,比如企业经营中要注重市场形象、社会责任、信用积累;营销推广中要注重品牌的IP价值、产品的情绪价值、广告的娱乐价值,等等。但是在未来,个人层面也必须要重视这些价值的建设。

作者认为,作为个人,想要提升社会价值,除了创业或者参加非营利性组织以外,更具有普适性的办法是,先定义你的社会愿景,然后加入与你心中的愿景相匹配的公司。也就是,把个人层面的社会价值,与公司层面的社会价值结合起来,让个人价值跟随公司价值一起成长。

针对如何提升内含价值,作者认为,关键在于找到我们自己热爱的事业,把工作的动力从“赚钱”变成“热爱”。他指出:在金钱主义的时代,成功的秘诀在于以经济利益为中心,最大化个人利益;但是,在价值主义的时代,在内含价值能够驱动经济的时代,越是以赚钱为目的,越可能会赚不到钱;而那些真正热爱某件事的人,才能最大化他从这件事里获得的收益。

价值思维

什么是价值思维?比如在找工作中,从价值思维的角度,我们应该优先选择那些能够使个人价值获得最快增长的环境。那么,如何判断一份工作是否能提升个人价值呢?你可以想象一下从这份工作离职时的自己,把他跟现在的自己进行比较,从实用价值、社会价值、内含价值这三个维度衡量一下其间获得的个人成长。

比如,身处当下的工作岗位,3年后的你,跟现在的你相比,有多大程度的个人增值。如果结果不理想,那么从价值思维的角度,或许就应当严肃考虑,是否应该寻找其他路径,或者通过别的方式改善现状、加速价值积累。

当然,在未来,个人价值积累的渠道也不仅仅只有工作这一条。对于能够真正想清楚自己的价值增长点以及增长路径的人来说,工作只是积累和发挥个人价值的多个渠道之一,并且这些渠道之间,很有可能是兼容的。但对于个人而言,最重要的是着眼于更长远的自我成长,着眼于如何围绕个人价值,为自己打造“财富的未来”。