財富的未來-讀書筆記

網紅經濟、平台經濟、共享經濟、通證經濟……新的經濟現象不斷出現,金錢作為財富媒介的「壟斷」地位正在終結,我們的工作、生活、投資等都將隨之改變。不斷湧現的新經濟現象背後,是否有規律可循?個人如何在充滿不確定的經濟社會中,把握機遇,實現財富、職業、人生的升級?

作者前瞻性提出,近年來不斷湧現的看似不同的經濟現象,實則是同一經濟發展趨勢的一部分,只是程度不同,而這一趨勢即自律分散。而金錢,將不再是財富的唯一媒介,其本源「價值」,才是最重要的財富。價值主義,也將成為新的經濟體系,與現有市場經濟體系並存,這將賦予個人更多的可能性。我們可以自由選擇在哪個經濟體系生存,甚至可以圍繞自身價值建立「個人經濟體系」,實現個人財富、職業、人生的升級。

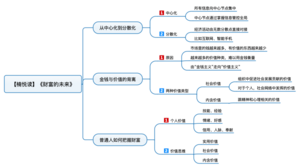

從中心化到分散化

近年來,大數據、雲計算、區塊鏈、物聯網等技術日新月異,每年都會有新的術語不斷湧現。作者認為,如果我們一個一個地單獨追蹤這些技術熱點,結果可能是,什麼都看不出來;而如果我們轉變思維,不是盯着技術本身去理解它,而是去重點關注它們為經濟社會帶來的變化,就會發現,這些技術正在共同支撐着我們的經濟社會,走向一個顛覆性的變化。那就是,從中心化到分散化。

中心化

中心化的系統,最大的特徵就是存在一個中心節點,這個系統中的所有信息都是向這個中心節點集中的。

比如,一些全球連鎖超市,像沃爾瑪、家樂福等,是從全球採購商品,輸送到它在全球各地的零售商場,再賣給消費者;還有,一些食品加工品牌,會在各個城市裡建立中央工廠,各個中央工廠會給它能夠覆蓋的最大市場半徑里的超市、小店等零售終端,批發自家的食品;在石油、鋼鐵、汽車等傳統製造業里,存在着大量的供應鏈系統,每個供應鏈系統里,你都能看到一家規模較大的中心企業,它一手握着上游供應商,一手握着下游經銷商,最全面地掌握着這個系統里的信息。

在現代社會,從國際貿易,到零售鏈、供應鏈,再到企業管理,縱觀許許多多的經濟系統,都能看到「中心化」所發揮的重要作用。作者認為,我們之所以需要這樣中心化的系統,是因為,中心節點能夠通過掌握信息來管控全局,一旦系統中哪裡出現問題,就可以快速應對。在一個信息流通不暢的環境中,讓一個中心節點掌握最全面的信息,是資源配置效率最高的一種系統結構。

分散化

進入21世紀之後,這樣無處不在的「中心化」局面,開始發生變化。先是互聯網的普及,讓信息流通速度越來越快,整個社會中的信息透明度越來越高,每個個體所能掌握到的信息越來越充分。這就使得,很多時候不需要中心節點的幫助,個體之間就能夠自發地進行資源交換與調配,有時甚至比存在中心節點時的效率更高。

比如,P2P網絡。簡單來說,P2P網絡能讓數據的傳輸不再通過服務器,而是在網絡用戶之間直接傳遞。在這樣的網絡中,各個參與者既是資源、服務和內容的提供者,又是獲取者。

P2P作為一種讓用戶們自己服務自己的「交易結構」,其實就非常集中地體現了,互聯網對於現實世界的一個顛覆式影響,那就是,讓我們所處的這個經濟社會,開始從中心化邁向分散化。

而後來,智能手機的出現,進一步加劇了這種趨勢。因為它把互聯網裝進了每個人的口袋裡,使得人與人之間的信息阻隔進一步被消除,每個人都有可能通過網絡,調動更廣泛的社會資源。

漸漸的,人們已經不滿足於,只在網絡上進行信息、資金的交互,而是希望能夠在生活的各個領域,都享受到個體直接進行資源調配的便利。而面對這樣的需求變化,新的商業模式也應運而生。

作者在這裡舉出了三個典型代表,分別是平台經濟、共享經濟、網紅經濟。它們提供的都不是具體的商品,而是人與人之間的「連接」。

比如,傳統的超市、賣場一般是先從各個供應商那邊進貨,然後在自己這裡擺出來,轉賣給顧客;但是,淘寶、等電商平台,自己沒有一件庫存,而是把無數供應產品的商鋪鏈接放在自己的平台上,供用戶們自行瀏覽下單,也就是把賣家和買家直接連接起來。

所有這些經濟活動,主要靠的都不是系統中心的集中調配,而是無數個體之間的對接。這些,都體現了當下經濟社會從中心化到分散化的變化趨勢。而智能手機的出現又進一步加劇了這種趨勢。這背後的根本邏輯是,由於個體之間的信息隔閡在逐漸瓦解,個體之間的連接變得更加密切、高效,每個個體便擁有了能夠直接交換、調配資源的能力。在這種情況下,原本中心節點所擁有的權力逐漸分散到了網絡中的個體手中,這便是「分散化」的本質。

金錢與價值的背離

我們知道,金錢從誕生的那一刻起,就帶着一個固有的內在功能,那就是作為各種事物價值的衡量尺度。那麼,為什麼近些年,金錢與價值開始逐漸背離了呢?

作者給出了兩方面原因:第一,近些年,市場裡的錢越來越多了,而相比之下,有價值的東西卻越來越少了。

比如,由於疫情的影響,全球範圍內中產階層財富縮水;伴隨而來的,是全球範圍內「有效需求不足」,以及經濟增長乏力;於是,2020年之後,多國央行開始了「史無前例」的貨幣放水,以刺激需求、提振經濟。

隨之而來的就是,市場中的資金越來越多,與之相對的是,好的投資項目變得越來越稀缺,資本在全球範圍內搜尋着有價值的投資標的、瘋狂追逐那些他們認為優質的資產。

第二個原因是,越來越多的價值種類,難以用金錢來衡量了。

作者認為,在過去,人們主要關注的是實用性價值。對物品來說,就是一個東西的實用性功能;反映到人身上就是一個人在物質層面能創造多大的產出。這種價值比較容易用金錢來衡量。

但是,近些年,隨着人類社會富裕起來,物質層面逐漸接近飽和,實用性價值的重要性便逐漸減弱;與此同時,有兩種在過去經常被忽視的價值類型,卻越來越受到人們的重視。

社會價值

對於組織而言,社會價值指的是它為了促進社會發展所貢獻的價值。比如,「中國扶貧基金」等非營利組織所進行的活動,還有企業的對口扶貧、救災捐款、植樹造林等行為,主要包含的就是社會價值;現在許多公司會給自己定義使命、願景,比如蘋果公司要「改變世界」,迪士尼要「創造快樂」等等,其實也是在增加自己的社會價值。

對於個人而言,社會價值指的是他在社會網絡中發揮的價值。比如你積攢的人脈資源,周圍人對你的信用評價,你對於社會或他人的貢獻等等。

內含價值

內含價值,指的是跟人們的精神和心理相關的價值。比如,像興奮、感動、喜愛、開心等一系列感受,雖然並沒有什麼實用性,但對於我們的內心來說,卻是有價值的。

比如,在微博、抖音等社交媒體上,一個人收穫的關注、興趣、喜愛等感情,可以通過他的粉絲量、點讚數、瀏覽數、評論數等數據來實時掌握;微博現在還增加了情緒表達功能,長按某條微博右下方的點讚圖標,就能看到五個小表情選項,你可以自行選擇要表達什麼情緒。比如,之前鴻星爾克為河南災區捐款五千萬,在官方賬號公布捐款數額的微博下面,有將近一萬人選擇了「感動流淚」的表情;跳水運動員全紅嬋在東京奧運會上奪金的新聞下面,則主要是笑臉、比心的表情。

普通人應當如何把握財富

從中心化到分散化的變化趨勢,讓信息和權力由中心節點分散到網絡中的個體上;金錢和價值逐漸背離的變化趨勢,讓人們由金錢主義走向價值主義。

個人價值

在未來,把握財富的關鍵便是——「個人價值」。個人價值,既包括技能、經驗等實用性價值,也包括情緒、好感等內含價值,以及信用、人脈、奉獻等社會價值。

作者指出,未來我們尤其需要注意的是社會價值和內含價值。在當下,關心這兩類價值的更多還是企業,比如企業經營中要注重市場形象、社會責任、信用積累;營銷推廣中要注重品牌的IP價值、產品的情緒價值、廣告的娛樂價值,等等。但是在未來,個人層面也必須要重視這些價值的建設。

作者認為,作為個人,想要提升社會價值,除了創業或者參加非營利性組織以外,更具有普適性的辦法是,先定義你的社會願景,然後加入與你心中的願景相匹配的公司。也就是,把個人層面的社會價值,與公司層面的社會價值結合起來,讓個人價值跟隨公司價值一起成長。

針對如何提升內含價值,作者認為,關鍵在於找到我們自己熱愛的事業,把工作的動力從「賺錢」變成「熱愛」。他指出:在金錢主義的時代,成功的秘訣在於以經濟利益為中心,最大化個人利益;但是,在價值主義的時代,在內含價值能夠驅動經濟的時代,越是以賺錢為目的,越可能會賺不到錢;而那些真正熱愛某件事的人,才能最大化他從這件事裡獲得的收益。

價值思維

什麼是價值思維?比如在找工作中,從價值思維的角度,我們應該優先選擇那些能夠使個人價值獲得最快增長的環境。那麼,如何判斷一份工作是否能提升個人價值呢?你可以想象一下從這份工作離職時的自己,把他跟現在的自己進行比較,從實用價值、社會價值、內含價值這三個維度衡量一下其間獲得的個人成長。

比如,身處當下的工作崗位,3年後的你,跟現在的你相比,有多大程度的個人增值。如果結果不理想,那麼從價值思維的角度,或許就應當嚴肅考慮,是否應該尋找其他路徑,或者通過別的方式改善現狀、加速價值積累。

當然,在未來,個人價值積累的渠道也不僅僅只有工作這一條。對於能夠真正想清楚自己的價值增長點以及增長路徑的人來說,工作只是積累和發揮個人價值的多個渠道之一,並且這些渠道之間,很有可能是兼容的。但對於個人而言,最重要的是着眼於更長遠的自我成長,着眼於如何圍繞個人價值,為自己打造「財富的未來」。