一人企業-讀書筆記

一人企業是一種新穎的經營方法,專注於變得更好而不是更大,維持小規模進而帶來自由。每個人都應該成為自己的CEO,一人企業是每個人在新的科技條件下的商業新模式。選好自己的商業模式,一個人負責。保持小規模,保持變好,而非盲目擴張變大。"一人企業」是數字經濟下,個體創業新模式。

一人企業認為個體可以以小而美的方式實現個人商業增長。並對一人企業,如何發展,如何吸引客戶,如何發揮個體優勢,同大企業競爭,獲得穩定的回頭客,持續的經濟利潤增長,而非盲目擴大規模。實現變好才是真的增長。

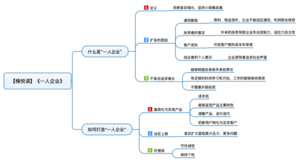

什麼是「一人企業」

什麼是一人企業?作者認為,一人企業就是以精簡的方式工作而不是盲目地擴張或增加自己的工作。「一人企業」的經營理念不只適用於「只有一個人的企業」——它是一種商業模式,讓我們通過自己的實力來變得更自立,對自己的職業道路更負責任。儘管「一人企業」可以是小企業或者「只有一個人的企業」,它和大多數小企業還是有區別的。

那些小企業的終極目標一般是不斷擴張,不斷增加收益;而「一人企業」拒絕盲目增長,堅持小規模發展。本書中的很多調研結果強有力地印證盲目增長只會帶來更多問題,它會導致人才流失、成本不可控、每天的工作量增加,逼着你去裁員、低價出售你的企業,甚至徹底關門。

那麼追求更精簡、更智慧、更高效、更強適應力的經營理念會怎樣呢?保持小規模就無須成為任何事物的墊腳石,也不會承受商業失敗的風險——相反,它可以成為你的終極目標或者明智的長期發展戰略。

那麼,你可能會說,事業不是應該越做越大嗎?為什麼作者會說,要保持小規模發展呢?那麼請你思考一個問題:我們為什麼要進行企業擴張呢?

企業擴張的原因

作者認為,企業追求擴張的原因有四點:通貨膨脹、投資者的意志、客戶流失和創業者的自我意識。

第一,通貨膨脹。就是說,企業生產產品的原料和租金或者一些其他的費用都在不斷增長,如果企業不通貨膨脹,那麼企業的利潤就會受損。企業唯一能做的就是,抬高產品價格,然後拿出多出來的利潤去投資其他高回報率的領域。

第二,就是投資者的意志。如果一個風投公司今天為你的企業注資100萬美元,它會希望這筆本金在幾年內,在你這裡至少翻三番。為實現這個目標,你的企業就必須追逐增長,在追逐增長的過程中,你可能會去做很多你不願意做的事情,甚至完全違背你創業的初衷。

所以,作者說,「一人企業」是最好的經營模式。因為企業可以專注地做好你的產品或者服務,為客戶提供更好的體驗,而不用着急獲得回報,更不必面對突然增加的成本。

第三,客戶流失的問題。當客戶流失時,要想維持盈利,就要開拓客戶群。大部分企業更願意去挖掘新客戶,而不願意去留住老客戶。但作者說,調查顯示增加一個新客戶的成本,往往是留住一個老客戶的5倍 。與其一味拉新,不如做好服務和產品,讓老用戶不要流失。

第四,創業者的個人意識。就是創業者希望自己能成為這個行業的龍頭企業。但是,大部分領導人在這個過程中會習慣性地忽視企業增長對自己的生活造成的影響,自己將會成為一個除了工作以外,沒有閒暇時間的人。

但是作者認為,如果你的公司給你帶來的收益能讓你滿意,你也沒有那麼追求社會聲望,那麼,你完全可以維持一個小規模的「一人企業」。

不盲目追求增長

我們現在隨着互聯網的興起,自由職業已經很普遍了,千禧一代更喜歡以自由靈活、自主度更高的工作模式轉變,商業世界正不斷被新的工作模式和技術所顛覆。

作者認為,這是一件好事,改變工作方式讓我們有機會用最小的投資、人力和時間成本來發展。作者自己就是一個「一人企業家」,他工作了將近20年了,每年都能獲得穩定且有所增長的收入。

這和他很多在大企業或初創企業工作的朋友的現狀形成鮮明對比,因為每當經濟形勢出現變化時,他們就常常面臨被裁員和減薪。在美國,為自己打工的人越來越多,他們也不僱傭任何人,據美國人口普查局的數據,2015年,這些人中,年收入達100萬美元的,人數增長了將近6%。

書中有一個案例,乳木設計公司(MilkWood Designs)的創始人和負責人米蘭達·希克森為舊金山灣區的小型初創企業做工作空間設計。她的工作是根據客戶的獨特內部風格和溝通風格定製設計工作空間,包括出售或定製精美家具、整體空間設計以及隨着公司規模擴張或精減調整辦公空間。

出生於20世紀80年代的米蘭達曾夢想穿上西裝在企業里當白領。小時候,她的父親史蒂夫·希克森從一家大型建築企業下崗,開始自主創業。他之前的工作可以說是很穩定、很安全的,但是當行業或者經濟形勢發生變化時,大企業就會裁員,有時候大部分員工都跟着遭殃。

米蘭達的父親在他家位於舊金山郊區的車庫創辦了一家項目管理公司。那是一個連窗戶都沒有的房子,他們家的人叫它「盒子」。「爸爸去哪了?是不是在盒子裡?」在這個簡陋的家庭辦公室里擺着他們家唯一一台電腦,電腦的顯示器上貼着一張便簽,上面寫着「經費=死亡」,這也是她父親的經營理念。他不會盲目求多求大,他只是與幾個自由職業建築師、工程師和評估師建立聯繫,而且只在需要的時候僱傭他們。因為企業只有他一個人,當市場出現變化或者當他喜歡的一些特定工作需要投入大量精力時,他就很容易調整。將「一人企業」維持在小規模讓他有足夠的自由時間,他可以在白天教小米蘭達游泳和打籃球,晚上工作。

米蘭達畢業後開始在硅谷的初創企業工作。她很享受這些工作帶給她的友誼、出差機會和團結互助的氛圍,但同時她也面臨着職場上的不平等待遇。儘管那些富有的男性白人領導在企業內部宣揚包容和開放的價值觀,她還是經常遭遇職業發展受限的情況。因此她選擇離開企業,自己單幹,這樣她的自主性更高,能夠更好地控制自己的職業發展方向。

她父親的「經費=死亡」理論潛移默化地影響着她,她也採取和父親一樣的經營方式。她只有在需要的時候才會僱傭一些油漆工、搬運工、安裝工和木匠,她會在過去的同事中選擇一些信得過的人來為她工作,同時也會考慮別人直接介紹給她的人。她會付給這些人較高的薪水,從而激勵他們做好更小規模的項目或者在周末工作。因為她所付的薪水較高,他們的工作質量也就很高,這樣她就可以向客戶收更高的費用。同時,通過維持小規模,她可以找到自己的市場定位,那就是以小型初創企業為客戶;而大規模、高投入的室內設計公司一般不會選擇這種客戶,因為他們要追逐更高的收益。

米蘭達沒有選擇留在正在迅速成長的大企業,也沒有盲目擴張自己的企業,因為她意識到了,不斷擴張往往會帶來壓力和焦慮。如果僱傭了員工,就要對他們負責,因為你是他們的收入來源。他們需要用這份收入還貸款,養活家人,甚至供孩子上大學。這是很沉重的責任。

但是僱傭自由職業者就不一樣了,你只需要在特定的項目上對他們負責。米蘭達量力而行,找到了一種能夠根據自身條件承擔責任,從而取得成功的方法。

一人企業不盲目追求增長的理念,不但對個人創業者有啟發,對很多初具規模的中型企業更有價值,因為這些企業在成長過程中也會面臨增長和成本的矛盾。很多初創企業關注增長和不惜一切成本所能取得的巨大利潤,這樣的企業往往非常依賴投資者投入的第一筆資金。

相反,「一人企業」關注穩定獨立、長期適應力、在成本較低的範圍內盈利,而且它們不需要外部投資。「一人企業」更關注當下可以實現的事,而不是在拿到外部投資後才能辦到的事,它們可以在沒有資本注入的情況下開始運營。

如何打造「一人企業」

作者認為,作為「一人企業」,你需要儘快盈利。由於你不能依賴投資者大量注入資金來生存,因此每一分每一秒都不能浪費。你要儘快發布你的產品或服務,無論是從資金還是從共享信息的角度來看這都是明智的選擇,因為快速發布的過程也可以提供完美的學習體驗。那麼我們具體應該如何做呢?

「最簡化可實行產品」

「最簡化可實行產品」我們已經講過很多次了。它的優勢是成本低,能夠體現出產品的特色,而且可以不斷迭代。MVP不僅僅是一個產品,還是一個過程,是由開發、測量、迭代三個環節形成的循環圈。也就是說,要用最少的時間和資源,開發出一個最簡化並且切實可用的產品,通過快速迭代來驗證用戶痛點。

比如,微信的最小可行性產品就是一個即時通訊工具,它的1.0版本今天看起來非常簡陋,只有四個基本功能:發送文字、發送圖片、導入通訊錄、設置頭像和微信名。 再比如,前面提到的摩托羅拉花了10年的時間和50億美元用於打造銥星計劃。而MVP方法的好處在於,其能將複雜的產品「做小」,使其能夠快速地推向市場,以獲得用戶的反饋,從而可以快速迭代,節省更多的時間和資源。

在創立企業之初,不要追求豪華的辦公室,公司的規模、網站建設等等這些東西,這個時候我們還沒有盈利,這些完全可以等我們盈利之後再去思考。這個時候我們需要做的是先把當下的事情做了,然後再慢慢發展。你需要思考的是,我的產品能給客戶帶來什麼價值?能解決用戶的什麼痛點?我們怎麼優化這個產品可以更好的幫助用戶解決問題?等等。

比如,作家亞歷山德拉·弗蘭森沒寫書之前,其實有一份在廣播公司的全職工作。在離職後的幾天裡,她沒有急於租辦公室或者製作名片,而是給她認識的每個人發郵件,包括她的父母、朋友、大學老師、前同事、網上的朋友等等她能想到的每一個人。她寫郵件告訴他們她離開了廣播公司,目前是自由職業撰稿人,可以開始做新項目。她在郵件中提到了她要找的工作類型。她一共給60個人發了郵件,幾乎每個人都回復了她,他們要麼向她介紹一些對她來說有用的人,要麼提出要僱傭她做項目。 她先從3個小項目開始做起,做完這3個項目之後,這些首批客戶又繼續僱傭她,或者把她介紹給其他的有寫作工作需求的人,這樣她就又有3個項目可以做了。工作就這樣滾雪球似地增加,現在她已經提前計劃了未來一整年的工作。她沒有從一開始就尋求增長和利潤,或者設計好接下來的步驟,她一開始想的只是怎樣立即給客戶帶來滿意的效果。

以小規模起步、沒有過多客戶的狀態經營,會讓你積累經驗,孕育自己的商業理念。這是你調研你的客戶,了解你自己邊界最寶貴的時間,完全沒必要以失控的速度去吸引別人的注意。

設定上限

大多數企業都會設置目標願景,但是很少有企業會考慮自身發展的上限。相反,他們常常會關心企業目標的下限——利潤和收入的持續增長,他們會設計一個這樣的目標,「這個季度我要賺100萬美元」或者「我們的郵箱列表每天要增加2000人」。他們會設計他們所希望達到的最低門檻,同時假設如果能得到更多,那就更好了。

但是如果我們為目標設計一個上限呢?比如,「我希望這個季度賺至少100萬美元,但不超過140萬美元」或者「我們的郵箱列表每天要增加2000人,但不超過2200人」。

在商業領域,大多數情況下,可持續性存在一個神奇地帶。如果增長過快,就會出現問題,比如僱傭員工的速度趕不上企業增長的速度,或者企業的基礎設施無法滿足不斷擴大的規模的需要。如果你想得到足夠的利潤,下限很重要。但是如果你想要的不止這些呢?如果你希望得到的利潤高於你所需要的,那麼這有多大意義呢?如果你盲目追求增長,這對你、你的企業或者你的客戶有多大好處呢?

比如,湯姆·菲什伯恩曾經是一名大型食品公司的營銷副總裁,為了實現自己專心畫漫畫的願望,他辭去了高薪的工作。7年後,湯姆已經是一位著名的漫畫家了,為許多跨國企業創作漫畫,他的收入漲到了之前做企業高管時的2到3倍,但他並沒有給自己的工作室開辦事處,僱傭更多員工。他的企業還是只有他和他妻子,以及一些自由職業者,他們分別負責不同的項目。湯姆和妻子在家裡一個充滿陽光的工作室工作,兩個女兒常在下午坐在他們旁邊畫畫。 一般來說,在商業領域,成功總會帶來發展,但湯姆不太關心如何經營管理。他從哈佛商學院畢業,當然知道商業規則,也知道如何將這些理論用到大型企業的管理中,他只是對執行這些規則不感興趣。如果湯姆把注意力放在不斷壯大自己的企業上,忙着管理員工,那麼即使客戶排着隊來請他,他也沒有時間畫畫,更別提和家人們在一起相處。對湯姆來說,這樣的發展不明智也不合邏輯,而且他的生活觀和職業觀相悖,他很清楚自己想要什麼。

作者認為,這是正常的選擇。不正常的是當今的消費文化,消費文化總是告訴我們越多越好,這讓我們習慣盲目求大。我們追求更大的房子、更快的車,我們的儲物間被塞得滿滿的。

但是,有時候,我們需要的其實是「足夠」甚至是「更少」,因為「更多」意味着生活和商業領域面臨更大壓力、更多問題以及更多的責任,創業也是這樣。

價值觀

保持個性,讓你的產品和企業擁有穩定、明確的價值觀。保持小規模、不去尋求增長需要我們守住誠信,也需要保持個性,用更適合自己也更有利於客戶的方式去經營一個團隊。

因為「一人企業」不追求高速和盲目的擴張,所以他們最重要的資源是客戶的忠誠度。發展壯大意味着損失個性,你不敢再直接表明態度,因為那樣可能會拒絕一部分潛在用戶,而這很有可能是你的特色所在。所以,一人企業要做的是保持個性,得到用戶的忠誠度,然後再慢慢發展。