協同-讀書筆記

陳春花,現任北京大學王寬誠講席教授、北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長、華南理工大學工商管理學院教授、新華都商學院理事長、新加坡國立大學商學院客座教授。代表作:《領先之道》《激活組織》《激活個體》《共生》《經營的本質》《管理的常識》。

朱麗,中國人民大學商學院博士,丹麥奧胡斯大學商學院訪問學者(國家公派),現在北京大學國家發展研究院工作。研究聚焦於中國領先企業協同管理模式,以及網絡範式下的管理學創新。曾主持或參與中國博士後科學基金項目、國家自然科學基金面上項目、國家社會科學基金項目、教育部人文社會科學基金面上項目、科技部國家軟科學研究面上項目等。錄用和發表Leadership Quarterly、International Journal of Human Resource Management、Information Processing and Management、《管理世界》、《管理學報》、《心理學報》為代表的中英文論文30餘篇。

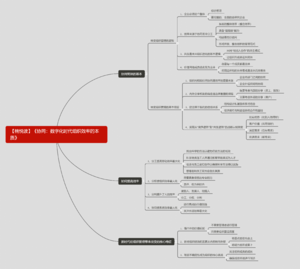

管理的核心目的之一是提升效率。百年管理通過分工、分權、分利,帶來了勞動效率、組織效率、個人效率的提升。然而,在萬物互聯的數字化時代,外部環境已成為影響組織績效的關鍵因素,企業戰略由競爭邏輯轉向共生邏輯,取得績效的關鍵由「分」轉向「合」。協同才能獲得組織內外的系統整體效率,在不確定的環境中贏得未來。協同管理的關鍵構成要素包括:(1)重構企業邊界;(2)建立基於契約的信任;(3)找到組織內外協同的解決方案。在生成協同管理的過程中,更需要找到協同的價值取向,並且培養卓有成效的協同管理行為。

協同管理的基本

在萬物互聯的數字化時代,變化之迅速。「顛覆性創新」幾乎每一天都在發生,在這一系列的顛覆與被顛覆中,新的可能不斷湧現,企業越來越覺得無法獲得「穩態」。「對於所有行業和企業而言,問題不再是『我們是否被他人顛覆』,而是『顛覆會何時到來,會以什麼形式出現,對我們和我們所在的組織會產生怎樣的影響』。而我們面臨的新時代的特點是,個體自我獨立,同時萬物互聯。因此,我們要從舊的邏輯轉變為新的邏輯,注重與協同和共生。而如何「避免組織被顛覆」將成為企業管理者在巨變時代的主要挑戰。

轉變組織管理的邏輯

價值創造和價值獲取方式已經發生根本性變化,商業核心範圍已經發生根本性改變,因此,組織管理的新舊邏輯的轉變已經勢在必行。「動盪時代最大的危險不是動盪本身,而是仍然用過去的邏輯做事。」正是因為戰略底層邏輯的改變,作為支撐戰略的組織系統,必須能夠確保戰略得以高效率地實施。

1、企業必須是個整體

企業是個整體,綜合才是管理的真正精髓。卡普拉指出,「我們對我們時代的主要問題研究得越多,就越認識到這些問題不可以分立地去理解。它們是系統的問題,這就是說它們相互聯繫,並且相互依存。」

因此,我們認為,「管理需要回歸到『整體論』上,按照『企業是一個整體』的視角去理解企業的經營與管理,儘可能地讓我們貼近企業的真實情形。」我們看待一家企業不能只關注它的核心優勢或者主要特徵,而是必須從整體來看待。

比如,一家成功企業,不僅僅是技術厲害,人力資源、研發、供應都很強。就來說華為,很多企業都想學習華為,如果想要學習華為人力資源成功,那麼,就要學習人力資源的整個體系,技術成功就學整套的技術系統等等。也就是說我們要完整的、全面的去研究、看待這家企業,從更深層次的底層邏輯開始,去認識理解它強大後面的整個的系統。

2、效率來源於協同而非分工

作者指出我們現在要求的管理效率不是分工帶來的效率,而是系統的整體效率(整合效率)。也就是說類似於一個「生態系統」的邏輯,複雜、多元、自組織以及演進與共生。所以,我們會看到一個與之前完全不一樣的情形出現,那就是管理的效率不僅僅來自於分工,更來自於協同,因而要求組織具備一些新能力:「強鏈接」能力、構建柔性價值網以及形成共生邏輯。

企業需要獲取整體的力量,需要能夠集合更多人的智慧,有人稱其為「受啟發的個人結成的網絡」。「處在這樣一個時代,組織必須能夠整合這一切,而這無疑需要開放、整合創新的管理範式。

比如,我們發現企業的某個部門特別強,但是它的整體協調不強,這就會導致在競爭中出於弱勢,其根本原因是它的長板不足以彌補它的短板,發揮不了長板的優勢。因此,時代在變化,我們不僅僅需要分工更要注重於協同,構建「強鏈接」能力、構建柔性價值網以及形成共生邏輯。

3、共生是未來組織進化的基本邏輯

共生型組織是集合大家的更廣泛和更集體的智慧,通過採用「與別人合作」的共生模式,來強化企業的競爭力。「共生」選擇就是讓組織形成命運共同體,擁有集合智慧與資源的重要邏輯。

比如,不同生物之間形成的緊密互利關係,物質之間的相互依賴,通過共同激活、共同促進、共同優化獲得組織任何一方都無法單獨實現的高水平發展。

4、價值網絡成員彼此互為主體

我們需要尊重每一個成員都是主體,「智人統治世界,是因為只有智人能編織出互為主體的意義之網」,所以企業要有構建和融入價值網絡的能力。但是要激發價值網絡中各主體的創造力,就需要整個價值網絡中的成員互為主體。只有互為主體才能形成資源共通、價值共創、利潤共享的格局,並實現單個個體不能實現的協同價值創造。所以企業對於自己的第一個要求是,把周邊所有的夥伴看成是主體而非客體。

比如,組織和供應商的關係,只要說「供應」這個概念,組織就已經是主體了,因為對方供應給你,你決定它能不能有機會供應,這已經是主客體關係。所以想要獲得價值網絡的有效價值,第一個難題就在於能不能真讓價值網中各成員是互為主體的關係,而不是主客體關係。

因此,管理價值共同體成為當下企業構建和維護競爭力,進行持續發展的必然選擇。

轉變組織管理的基本假設

基本假設的改變,才會帶來新的調整、新的認知。無論做什麼,學習也好、創業也罷,都要做好長期的準備。不能以短期功利性的心態去對待,只有長期堅持,才能面對不確定性和變化。書中指出假設分為四個基本原理:

1、組織內和組織間協同是效率的重要來源

對於組織來說,系統整合效率是最重要的,這就要求我們在組織內、組織與組織間找到效率的來源。如果組織只有自己的內部效率,沒有能力去整合提升外部與其他組織之間的效率,其實是失去了成長的機會。

傳統企業與新興互聯網企業之間比較大的區別在於增長方式不同。增長方式的改變帶來的一個很大的不同,在於效率。協同並不僅僅是主體之間簡單的協作和溝通,更是戰略、資源、文化、制度機制、員工意識及利益的協同。這裡強調協作,絕不是拋棄「分」、忽略「分」的重要價值,而是在「分」的基礎上強調協同。

首先,必須有分工,分工是報酬遞增得以實現的基本組成部分。其次,分工對於價值貢獻的遞增曲線日趨緩慢,價值貢獻的關鍵點在於協同效率,既包括企業內部門之間的協同,也包括企業外組織間的協同。

2、內外分享機制的確定是邊界重塑的保障

企業不能再以股東利益最大化為最重要的目標,還應該服務和推動社會的進步。我們每個企業都有自己的企業宗旨,但我們對所有利益相關者都有着共同的承諾。每個利益相關者都至關重要,我們致力於為所有公司、社區和國家的未來成功創造價值。分享機制既要考慮內部的分享,保證員工、股東的分享,還要考慮外部的分享。

比如,減少售後的損耗、環境的消耗,推動社會的進步,為人類社會去謀福利。當能夠構建一個內外的分享機制時,讓組織內部和外部都能獲利、都能成長,其實就是重塑了企業的邊界。

3、建立基於契約的信任體系

賦能組織成員的關鍵在於,通過結構設計和激勵體系相結合,在高度聯接的網絡中建立基於契約的信任感。福山的一本書——《信任:社會美德與創造經濟繁榮》讓我們能更加深刻地了解信任對於經濟發展的重要性。核心觀點:在當代,只有建立人與人之間的信任,組織效率才能提高,社會才能才能構建穩定。我們必須時刻認識到,雖然經濟契約與利益是協同合作的基礎,但究其根源在高度互聯的網絡關係中,人們選擇合作是因為相互信任。

4、實現從「競爭邏輯」到「共生邏輯」的戰略認知轉變

企業通過挖掘自身價值貢獻的不可替代,構建或加入「合作主體的共生系統」,在「共生空間」中協同發展。在數字化背景下,資源和產業的束縛發生了轉變,而新技術的應用改變了人、產品和行業之間的連通性,使得企業和自身利益相關者之間的關係,通過彼此滋養和相互促進的方式,拓展了生長空間,實現了由「競爭」向「共生」邏輯的轉變。

競爭邏輯圍繞的是比較優勢(比別人做得好),共生邏輯圍繞的是客戶價值(共同做好);競爭邏輯圍繞的是滿足需求(已有需求),共生邏輯圍繞的是創造需求(新需求)。因此,「共生邏輯」才是回歸顧客價值、創造和喚醒顧客新需求的商業底層邏輯。

如何提高效率

組織管理通過「分」到「合」的演進,以獲得系統整體效率的最大化。而書中提出的組織管理研究最重要的一個問題就是如何提高效率。

分工提高勞動效率最大化

勞動生產效率問題是《科學管理原理》解決的中心問題,解決之道就是科學的分工,即泰勒提出的四條科學管理原理:找出科學的方法以避免經驗方法的低效,科學地挑選工人並通過教育幫助其成為人才,設法與員工密切合作以確保科學方法得以實施,管理者和員工雙方應各負其責。分工就是讓不同的勞動力專門從事自己擅長的部分,通過勞動力的劃分與獨立性來提升效率。泰勒着重指出最大限度提高工人勞動生產率,是企業要解決的首要問題。勞動效率最大化的手段就是「分工」

舉個例子:

海爾之所以能夠在競爭白熱化的家電行業中衝出來並參與國際分工,與其自身勞動效率有非常大的關係。海爾的基本理念就是行動,將分工明確落實到每個人,並針對每個人提出具體要求。

在海爾有一個著名的管理理念即成為智能終端。蘋果「日事日畢,日清日高」,這就是被業界普遍稱頌的「海爾管理之劍」。由於管理最後必須轉換到行動和指令上,所以海爾轉化出一個管理模式,叫作OEC管理模式。

這個管理模式的要求是,「全方位地對每個人每天所做的每件事進行控制和清理,每天的工作每天完成,而每天的工作質量都有一點(1%)提高。」因此,海爾的CEO管理模式,即把事情分到每一個人身上,對每一個提出要求,從而極大地提升了海爾的勞動效率。

分權使組織效率最大化

僅依靠分工得到的效率提升是有極限的,於是馬克斯·韋伯和亨利·法約爾為了使得組織效率最大化,提出了行政組織理論,我們從僅僅關注勞動效率,轉向關注組織效率。韋伯認為合理、合法的權力是組織的基礎,沒有一定形式的權力,任何組織都不可能達到自身的目標。韋伯以最理性的方式預先假定了法律和權力的概念,並指出當權力和職位相結合的時候就要求人具備專業能力,因此,組織要想獲得高效率:

第一是需要具備很強的專業能力;

第二是要依據責任把權力分配下去,只有兩者相結合,組織效率才能達到最高;

我們今天組織內的層級制,就是因為分權而產生的。當我們認為組織效率不夠時,原因要麼是專業化水平不夠,要麼沒有分權。

分利提升了人的效率

在泰勒分工理論出現之後,就已展開研究,而我們把這個話題歸入第三階段,是以人力資源管理理論被確認來界定的。在這個階段,激勵人、發展人、挖掘人的潛能得到了重視,其中最重要的是什麼呢?就是讓員工的價值創造與他的收益相匹配,所以我們看到了分享利益的計劃。以上的三個『分』可以說是傳統的百年組織管理理論的核心——分工、分權、分利,或叫責、權、利,這三個『分』帶來了管理效率的最大化。

協同使系統效率最大化

數字化時代,我們提到了變化給組織管理帶來的挑戰。比如強個體、強鏈接、績效影響因素由內部轉移到外部等,如果僅僅做好了內部的責、權、利對等,是遠遠不夠的。因為,如果我們的效率全在內部,而有人通過數字網絡整合了外部的效率,相當於是跨界打擊。

比如新零售與傳統零售的區別。原來購物要去商店,工廠把貨物配送到商店,我們再從商店把東西買回家。但現在從線上下單,工廠或者庫房直接配送到家,門店的成本就節約了。

提高各個環節的內部效率,和整合工廠、物流後節約某個環節所提升的整體效率,是完全不一樣的。我們要獲得系統效率,就必須要進行高效的價值創造,在萬物互聯的環境下去與外部協同,而非僅僅關注內部的責、權、利。因此,管理由『分』走向『合』。這個過程是為了使得整體的系統效率最大化。系統效率最大化的方式就是協同。

價值再也不由企業單獨創造,而是由顧客和企業共同參與創造。顧客更加關注自身的體驗,更加關注消費過程的價值創造,而不僅僅是關注擁有的產品或是服務本身,在這種新的觀念下,顧客和企業是聯繫在一起的,整個價值鏈都是一個強鏈接的關係,全過程價值創造決定了價值鏈成員必須是共生協同的關係。這就將我們帶入了一個嶄新的「認知世界」,需要我們轉變為具有類似「生態系統」的認知邏輯,既要能夠包容複雜性、多元化,還需要時刻進行自組織、自演化,從而能和生態系統內其他主體實現共生。

契約的構成要素:

- 經濟契約

- 心理契約

- 社會契約

契約信任的基本原則:

- 持有個主體平等協作的理念

- 技術穿透保障契約機制

- 各主體在感情和精神上緊密相連

- 設計柔性系統的契約體系

- 確保各主體的價值創造、評價與分配