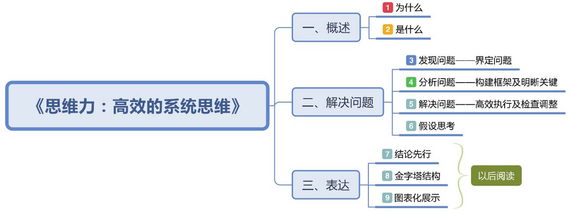

學習力-讀書筆記

作者王世民,深圳爾雅CEO,YouCore創始人,知乎專欄「框架的力量」作者,曾任惠普華南區諮詢總監和 IBM 諮詢顧問。著有《學習力》《思維力》《個體賦能》等書。繆志聰,YouCore產品總監,Linkedin專欄作家。《學習力》《個體賦能》合著者。本書為我們總結了一套職場學習方法,幫你搭建系統的個人知識體系,讓你輕鬆學會各種技能,在短時間內實現崗位能力提升,快速適應一份新工作,或者轉入一個新行業。

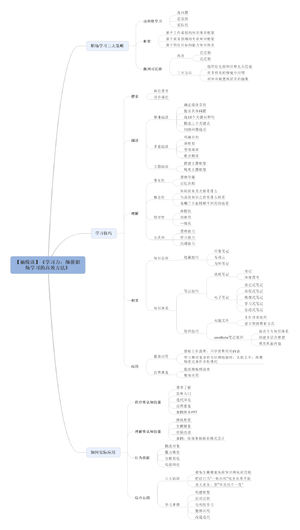

職場學習策略

有很多要學的內容,但工作忙得沒時間學。工作了很多年,但知識支離破碎不成體系。想轉行,但又缺少工作必需的知識和技能,不知道你有沒有這種困擾呢?其實這是一種很常見的現象。作者認為這是因為我們沒有好的學習方法,因此,作者為我們總結出了一套職場學習方法。

功利性學習

所謂的功利性學習,就是從工作的實際需要出發,學習後立馬應用。比如,學習Excel公式,當時記住是沒有用的。根據埃里克·坎德爾的研究,這些知識過上一天你就忘掉七八成。但如果你是會計助理,你就會在工作中不斷地重複使用這些公式,很自然地就記住了。

因此,我們要學會功利性學習。方法很簡單。

選問題

也就是選擇一個工作中要解決的問題。一定是你正在着手解決的或者即將解決的。比如,你馬上要錄製一段音頻課程,但是你對如何讓聲音更好聽不是很清楚,這時就可以確定要解決的問題為「如何讓聲音聽起來更舒服」。

定範圍

確定好要解決的問題後,就要根據問題解決的迫切程度和進度確定學習內容的範圍和順序。首先,根據問題解決的迫切度,確定學習內容的範圍。如果解決問題的時間比較充裕,就可以學習得全面一點;如果解決問題的時間很緊張,就要學習立馬就能起作用的具體方法或技巧。

實際用

不僅要學,更要知道如何在解決問題的實踐當中用。在應用所學內容解決問題的時候,如果你之前沒有這方面的經驗,第一遍一定要嚴格遵循所學方法的指引,一絲不苟地套用。為什麼呢?首先,你可以根據反饋效果證明這個方法到底有用還是沒用,否則你會永遠糾結在是方法沒用、還是你沒用好這個問題上。其次,你可以真正理解所學的方法,才能知道如何根據實際情況改進這個方法。

搭框架

作者認為最高效的學習方式,就是能清楚地構建出自己原有經驗的知識體系框架。在每次學習新知識時,再對原有框架加以增補和修正。搭建時必須符合三大標準:首先,整體性,也就是說一定是以本質的內在聯繫將知識組織為一個整體,並且服務於同一個根本應用目標的。其次,調整性,當這個框架在實現目標的過程中,發現有阻礙或遇到干擾時,可以快速修正以確保對目標的支撐。最後,轉換性,一旦目標發生變化,這個框架能夠同步轉換以支撐新目標的實現。

那麼如何搭建呢?

基於流程

基於工作流程的知識體系框架是最低層次的一種知識體系框架。比如,銷售流程、開發項目管理方法論、軟件實施項目管理方法論、解決問題五步法等,都屬於這個層次的知識體系框架。

業務領域的專業知識

這個知識框架的構建,有點類似於我們上學時搭建的學科知識體系框架。最簡單的做法就是,按照教科書或專業圖書的目錄來構建。那麼,要怎樣才能構建出符合三大標準的高質量的專業知識框架呢?要找到專業知識背後相通的本質規律,這些本質規律一般會以公理、原理、定律的形式出現。

職業目標

基於職業目標的能力知識體系,是個人層面上最完整的知識體系框架。兩個要求:

(1)增加了核心素質,比如,性格特徵、優先習慣;與專業無關的通用能力,比如思維能力、人際溝通能力。

(2)要求將所有的核心素質、通用能力、專業技能、必備知識圍繞某個職位目標,整合為一個有機聯繫的整體。

做到可遷移

作者認為我們必須具有多項技能才能生存,做不到知識和技能遷移的人,很大概率會被淘汰。我們無法保證現在從事的行業在未來5~10年還會存在。我們要隨時做好職業變遷的準備。那怎樣具備知識與技能的遷移能力呢?作者認為我們需要掌握兩種遷移能力。

第一,近遷移,是你可以運用已有的知識和技能處理與之前情境類似的任務或問題。就是你在一個崗位上,可以把處理任務A所積累的知識和技能,遷移到類似的任務B、任務C上。比如,你為公司策劃了一個空調產品的市場活動,做得還不錯,如果再讓你策劃一個空氣淨化器的市場活動,你就可以將策劃前一個市場活動的經驗遷移過來,同樣可以將這個新產品的市場活動策劃。這類遷移需要的是整理出既通用又具體的流程框架和工具方法,這樣在處理類似任務的時候,就可以快速地套用。

第二,遠遷移,是指你可以運用已有的知識和技能,處理與之前經驗發生情境大相徑庭的任務或問題。就是你從一個崗位轉到另一個崗位,或從一個行業跨到另一個行業後,已有的知識和技能可以快速遷移,讓你快速勝任。

具體應該怎麼做呢?

a、組織好先前知識和先前經驗,不再從零開始

你在決定學習互聯網寫作時,可以先不用急着去報各種寫作班,而是將自己的先前知識整理一下。設想一下,如果要寫出一篇在微信公眾號上被人願意看的文章,應該怎麼寫。我們可以調用上學時代的語文知識,比如,記敘文要有時間、地點、人物,最好要有跌宕起伏的故事情節;議論文要有鮮明的論點、邏輯清晰的論證、有說服力的論據;說明文要有明確的說明對象,採用總分總結構,按空間、時間、遞進等說明順序清楚地講述。將這些蒙塵多年的知識調用出來後,再去學習互聯網寫作,就會發現哪些是你原來就知道的,哪些是你原來知道但理解有偏差的,哪些是你原來不知道的。這樣學習起來就更有重點和針對性了,花的時間更少,但理解得更深,而且與之前的知識建立了緊密的聯繫,以後再遷移到文案寫作、工作匯報等方面,也就更容易了。

b、在多樣化的情境中應用

做菜。要真正做好麻婆豆腐,就要分別做給不同的人吃,最好這幾個人口味還不太一樣,這樣你才能真正領悟做好一盤麻婆豆腐的精髓。在學習新知識和新方法的時候,不要只用一個例子。至少要在三個具體例子中使用,最好這三個例子還能有一定的差異性。例如,個人情境下怎麼用,團隊情境下怎麼用,協助別人完成的情境下又怎麼用,等等。

之前都用超市里專門的麻婆豆腐調料,但如果沒有這個專門的調料,該怎麼做呢?在學習時也如此,嘗試改變問題的部分條件後,再給出解決方案。比如在學習了某個「如何做調研」的方法後,你就可以修改一個條件「如果某個關鍵客戶工作很忙,一直約不到時間怎麼辦」。通過修改條件再應用所學知識,就能更好地建立條件化的應用,也更容易在不同情境下做遷移。

c、對知識做更高層次的抽象

這一步就是建議更高層次的抽象能力。那麼怎樣才能鍛煉出更高層次的抽象能力呢?

1.將多個具體的案例概括、抽象為問題類型。例如,燒了麻婆豆腐、魚香肉絲、宮保雞丁之後,是不是能概括出川菜的一個通用烹飪方法?

2.從更本質的原理、規律出發去思考問題。運用自上往下的方法,從更本質的原理出發去思考問題,這樣就更容易抽象出更本質的規律。比如,燒菜,講究色、香、味,如果能從化學反應的角度來看待做菜,那麼不管是川菜、粵菜、淮揚菜,還是魯菜,做起來都會得心應手。

從今往後的社會,靠一個技能可以干一輩子的工作應該是一去不復返了,每個人至少都要經歷3~4次的職位變遷。這就意味着,我們光靠重複已有的知識和經驗,將難以在以後的社會中生存,這就逼着我們不得不具備知識和技能的遷移能力,特別是在職場上,要同時具備近遷移能力和遠遷移能力。

如何提高閱讀水平

如何才能做到再忙也能及時看完一本想看的書?精彩的內容看完再也不會遺忘?再多的書籍和資料不僅能在一天內讀完,還能學以致用?這就需要你掌握一套高效的閱讀方法。作者認為,在閱讀的時候,如果能從自己的閱讀目的出發,按自己的框架重新組織閱讀內容,那麼你對所閱讀材料的理解就會更深刻,也更容易學以致用。作者從不同的閱讀目的出發,分別介紹了三種閱讀方法,幫你在更短的閱讀時間內實現更多的閱讀收益。

整體閱讀

整體閱讀是YouCore在日本企業諮詢顧問高橋政史的整讀法基礎上改進的一種快速閱讀方法,可幫你在30分鐘內讀完一本書,並且從中找出你所需要的信息。整體閱讀主要適用於下面五種閱讀目的:

(1)準備做某件事或某個改變,想從書中得到下一步的行動指導。

(2)碰到了某個具體問題,想從書中找到與該問題有關的解決方案。

(3)思路受到了阻礙,想通過閱讀從書中得到另外視角的啟發。

(4)了解某個人生或職場的基本原理,如80/20法則、意志力原理。

(5)了解一本書的主要內容,製作推薦書單。

整體閱讀五個步驟

a、確定閱讀目的

確定閱讀目的,最好從兩個維度考慮:第一個維度,想解決什麼問題。比如,是有點迷茫不知道幹什麼的問題,還是覺得意志力不夠想提升自控力的問題,等等。第二個維度,想解決到什麼程度。比如,是有大概的框架就行,還是要一個很具體的行動計劃,等等。

b、提出具體問題

確定閱讀目的之後,就知道應該選什麼樣的書,或者應該閱讀一本書中的哪些內容,也就知道閱讀到哪個層次更合適,即是閱讀到章節要點,還是要閱讀到段落細節。比如,可以看一下書的封面、腰封、作者簡介、前言和目錄等。確定這本書跟你的閱讀目的是不是相符。如果不相符,就沒必要花費時間去正式閱讀它了,可以等以後有需要的時候再閱讀。根據作者的簡介,以及你對本書內容的大致了解,將你的閱讀目的轉化為跟作者提問的具體問題。你可以在腦海中想象作者就站在你的面前,然後向他提出你的具體問題。跟作者提出的問題一定要具體,而不能模糊寬泛。例如,「如何變得更富有」這種問題就是模糊寬泛的,你很難從書中提煉出清晰的結論,最好換成諸如「我如何在兩年內賺到100萬元」這種具體的問題。

c、選出16個關鍵詞和句

整體閱讀的應用場景是快速歸納出自己問題的答案,因此採用的閱讀方式不是逐字逐句地閱讀,也不是去拆解作者的章節結構,而是從你的具體問題出發,在字裡行間找出與你問題相關的內容,並且提煉為關鍵詞或關鍵句。在選16個關鍵詞或關鍵句時,一定要堅守三點:① 翻閱書頁的速度以你能看清每頁的內容為標準;② 提煉出的關鍵詞或關鍵句一定要與你的問題相關;③ 限定自己最多提煉16個關鍵詞或關鍵句。

d、挑選三個關鍵點

完成對材料的整體閱讀後,緊接着你就要花3~5分鐘,將16個關鍵詞或關鍵句歸納為三個關鍵點。歸納的方法有兩種:第一種方法,從關鍵詞或關鍵句中選出你認為最核心的三個關鍵點。這種方法主要適用於尋找具體的行動方案,或者尋求其他視角的啟發,或者寫書單推薦語的閱讀目的。第二種方法,要對關鍵詞或關鍵句做分類和匯總,歸納出三個最終的關鍵點。這種方法主要適用於尋找完整的解決方案,或者了解某個基本原理的閱讀目的。

e、歸納問題的結論

這一步就是總結出自己所提問題的答案了。

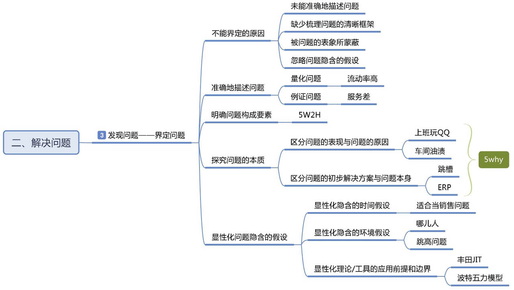

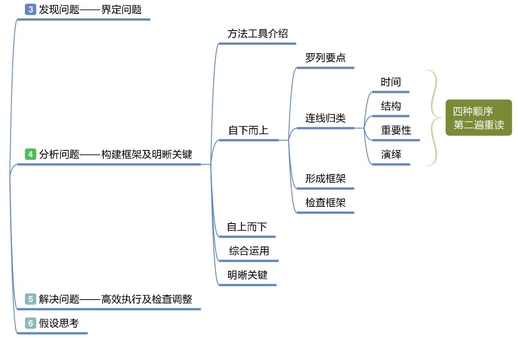

多重閱讀

多重閱讀,顧名思義,就是要做多遍閱讀,但這個多遍閱讀不是簡單的多讀幾遍,而是有很多的訣竅和技巧在其中。以如何閱讀《思維力:高效的系統思維》為例。

明確目的

比如,在開始閱讀《思維力:高效的系統思維》之前,可以先不翻開書,而是設想下,從你的閱讀目的出發的話,你會怎麼編排目錄。是按照解決問題的思考步驟來組織,還是按照一個個思考工具來組織,或者按照不同的問題類型來組織?

經過這一步的思考,再翻開《思維力:高效的系統思維》這本書,跟你什麼都不想就直接翻開書相比,閱讀的主動性、理解的程度就會大大增強。

畫出框架

確定好閱讀目的,自己做過初步思考後,就可以瀏覽書的封面、腰封、作者簡介、目錄、前言等。閱讀完以後,畫出一個整體的閱讀框架關鍵詞。

變速閱讀

第一遍閱讀的時候,要採用泛讀的方式。閱讀速度不要一成不變,要採取變速的閱讀方式,針對四類不同的內容採用不同的閱讀速度。與閱讀目的不相的部分,可以跳過。如果你擔心以後會用到,又不記得在書中的位置,那麼就在步驟2畫出的閱讀框架中做個標識即可。

對於與閱讀目的相關,但你已經很熟悉的內容,閱讀時以你能達到的最快速度瀏覽即可,只需留意其中是否有個別值得借鑑的要點,千萬不要投入大量的時間去仔細閱讀。如果是與閱讀相關但是又不熟悉的內容,第一遍閱讀時就要回到正常的閱讀速度進行閱讀。而且在每一章或每閱讀10分鐘之後,必須停下來,離開書本,在腦海里回憶剛剛閱讀過的內容,然後將你能回憶出來的內容,添加到閱讀框架中。

最後就是與閱讀目的相關,但第一遍理解起來很難的內容第一遍閱讀時標記下來,看一看,在腦海中有點印象就行。這些不理解的內容,是你第二遍要重點閱讀的,因此不用擔心會漏掉關鍵內容。當全書通篇看過之後,第二遍再來讀這部分內容的時候,你就會發現一個神奇的現象:怎麼一開始覺得那麼難的內容,這次看起來這麼簡單呢?

重點精讀

在這一步就需要做筆記了,因為時間長了就會忘記。因此,最好的方式是在第二遍重點精讀的時候,將這些內容記到筆記里,而且一定要體系化地組織這些內容。推薦運用印象筆記、OneNote。這個步驟的目的是將閱讀的內容轉為自己的理解,融入自己的知識體系中。記住,這個步驟只閱讀與目的相關並且自己不熟悉的內容,而且要按自己的個人知識體系框架來記筆記。

主題閱讀

主題閱讀就如同找一群人開會。在開會之前,你先要明確目的,勾勒出整個會議要討論的內容框架,之後找一群人,圍繞框架,各抒己見,填充內容。

a、搭建主題框架

在對主題一無所知的情況下,需要先翻一遍書,構建出基本框架,再開始主題閱讀。而且最好選用結構完整、邏輯清晰,但內容相對比較淺顯的書。

比如,當全新了解一個行業時,最好選用行業藍皮書或行業研究報告作為第一份閱讀材料;剛開始學習會計知識時,最好選圖解會計之類的入門書。因為它們覆蓋的內容很完整,框架很清晰,內容很簡單。

利用它們搭建好初始框架後,再閱讀更專業的內容。

比如,要學習會計方面的知識就可以閱讀那些通用的會計教材。

作者認為,在全新接觸一個主題的時候,最好能同時閱讀三本以上的書。因為每個作者都會受到自身視野和經驗的局限,寫出來的書與客觀實際都是有偏差的,但因為你在這個主題上尚無經驗,因此也難以做出判斷,這時只有同時閱讀多個人針對同一主題的書,才能搭建出相對全面,也相對客觀的主題框架。

b、填充主題框架

填充主題框架時,主要有兩種信息的輸入:一種是思路的輸入,這種信息被更新到主題框架中,作為對思路的完善。另一種是直接應用的材料,片段的內容就直接被複製到文檔或OneNote筆記中,完整的內容就在文檔或OneNote筆記中標明位置,將來能索引到就行。