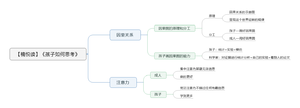

孩子如何思考-讀書筆記

作者艾莉森•高普尼克(Alison Gopnik)國際公認的兒童學習與發展研究泰斗級專家,首位從兒童意識角度深刻剖析哲學問題的心理學家。對於孩子的心智、大腦和學習方式,沒人比她更了解。TED演講點擊量過300萬次,寫有大量科學文章和評論,見於《紐約時報》《衛報》《科學人》等各大媒體。代表作:《園丁與木匠》、《孩子如何學習》、《孩子如何思考》。

這本書不僅是講孩子,而且是在講我們每一個人。這本書曾經榮獲美國認知發展學會"年度圖書",迪士尼旗下BABBLE網站「50本推薦育兒書」,很多科學家、哲學家、教養專家以及國內外知名媒體都曾經推薦過它。

孩子心智開發中的因果聯繫

因果問題是一個古老的哲學之謎。17世紀的英國哲學家大衛·休謨就說過:我們永遠不可能真正了解因果,我們只能知道一件事總是伴隨着另一件事發生。那麼,人類到底是怎麼知道,一件事必然導致另一件事,怎麼建立了「因果」這種神秘的思維呢?作者認為,問題的答案得從孩子的思考中去尋找。當代的心理學家告訴我們,人類的大腦里天生就有學習因果的機制。我們的學習有一個重要的目的,就是在自己的大腦里畫一張「因果圖」。你可以把這張因果圖想象成一張地圖。

比如,你來到一個陌生的城市,突然手機沒電了,但是你很餓。你只好四處亂晃,終於找到一家餐廳坐下,趕緊給手機充上電,打開手機地圖,你發現你本來可以走一條更短的路。有了地圖,你不用把兩條路都走一遍就知道,有兩條路可以選,也知道哪一條更好。這是因為,你在地圖的基礎上模擬了路線圖,比較了這兩條可行的路線。有了地圖,在找路的時候,你就可以考慮更多、更複雜的可能性。你的地圖越大、越詳細,你就能發現越多可行的路線,然後選出更合理的路線。

大腦里的「因果圖」也是這個道理。地圖是空間的示意圖,呈現的是空間分布;因果圖就是因果關係的示意圖,呈現的是你理解這個世界運轉的規律。在做任何事情時候,你都會像選路一樣,調用大腦里的因果圖,模擬出類似「路線圖」的「計劃圖」。

比如,你想泡杯茶,你會先打開電熱水壺,因為你知道加熱才能把水燒開。當然,這個任務太簡單了,只調用了「因為加熱水會燒開」這個簡單的因果聯繫,執行複雜的任務道理其實也一樣。只是越複雜的任務調用的因果聯繫越多,這些因果聯繫之間的關係也越複雜。

作者說,孩子的主要任務是畫好因果圖,成人的主要任務是用好因果圖。兩三歲的小孩為什麼難帶?有一個心理學家記錄了上百個小孩的日常對話,他發現這些小孩子不僅每天會問很多為什麼,而且還會自己找到很多解釋,哪怕他們的解釋大人聽起來完全沒有道理。他們會解釋自然現象——泰迪熊的手臂掉下來了,因為你扭得太厲害了;不過他們更喜歡解釋心理現象——我沒有進去,因為我害怕。他們也能理解很多更抽象的因果關係,比如種子裡的物質讓它生長,看不見的細菌讓人生病。孩子不停地問為什麼,或者自己找原因,說明他們的心裡預裝了一個程序:一件事發生了,應該有特定的原因,或者產生相應的結果。他們每遇到一件事情,就會自動生成一道填空題,上面寫着「為什麼」,他們會想方設法把這個空填上,哪怕這種努力對他來說沒有任何實際的好處。

小孩子的「為什麼」那麼難回答,就是因為答案太過理所當然。他問「為什麼」的目的很單純,就是要畫一張更完善、更好用的因果圖。填空的過程就是畫圖的過程。他們問的越多,找到的原因越多,因果圖的範圍就越大,精度就越高。等到長大成人之後,我們就很少再問那些千奇百怪的問題了,因為我們大腦的主要任務變了,它不再把精力放在畫圖上,而是專心用好這張圖。這張圖會告訴你已經發生了什麼,或者將會發生什麼,讓你更有效地採取行動。

從嬰兒階段開始,我們就在想盡辦法畫好因果圖。但是,這張圖到底是怎麼畫出來的呢?我們能認識到一件事伴隨着另一件事而來,但是我們怎麼能斷定一件事肯定會導致另一件事呢?尤其是在現實生活中,因果關係很少只涉及兩件事,許多事情會錯綜複雜地糾纏在一起。

比如,抽煙會導致肺癌,但是有些人沒有抽煙也會得肺癌,有些人每天抽很多煙但是沒有得肺癌,這怎麼解釋呢?真實的世界很少有簡單的因果。心理學家通過研究嬰幼兒找到了問題的答案。他們發現,孩子在畫因果圖的時候會用到三種能力:統計、實驗和模仿。 比如,一個醫生如果想了解吸煙是否會致癌,他可以利用資料統計分析煙民患癌概率,這就是統計;他也可以進行隨機對照實驗,把患者一分為二,讓一半的人戒煙,另一半人繼續吸煙,這就是實驗;他還可以閱讀期刊文獻,了解已有的實驗結果,這就是模仿。想要綜合運用這三種方法得出結論,肯定很難。但是我們每個人其實從嬰兒的時候就懂得綜合運用這三種方法,繪製自己的因果圖。

9個月大的時候,嬰兒就可以統計概率了。嬰兒能夠把媽媽說的一連串的聲波理解成一個個獨立的詞,就是因為他能夠統計出來,「寶」和「貝」經常是一起出現的,但有時候是「可愛的寶貝」,有時候又是「親愛的寶貝」,所以「寶貝」是一個獨立的詞彙。而在更早的時候,他們就開始做實驗了。

3個月大的小嬰兒會怎麼做實驗呢?很多父母都會在嬰兒床上方掛一個會動的玩具,如果用絲帶把這個玩具跟嬰兒的腿綁在一起,這個小嬰兒往往會不停地踢腿,因為他一踢腿,玩具就會動。你可能會說,那么小的嬰兒知道什麼,他就是覺得好玩,沒辦法證明他是在做實驗啊。為了驗證,我們可以把絲帶解開,嬰兒會繼續看着玩具,咿呀低語。這說明,他是在研究自己能不能影響這個玩具,以及做什麼事情能夠影響這個玩具。一旦實驗完成,孩子就會在自己的因果圖上畫上這個因果聯繫,然後他就不會再做重複的實驗了。

這也能解釋為什麼很多玩具孩子突然就不愛玩了?因為用這個玩具能做的實驗他已經做完了。隨着孩子長大,他們會願意做更複雜的實驗,建立更複雜的因果聯繫。1歲半的孩子不僅會觀察行動的直接結果,還會關注「後期」更進一步的結果。如果給他一堆積木,他就會嘗試各種不同的組合、布局、角度,看看用哪些積木可以搭建起穩固的高塔,哪些積木搭在一起會導致同樣讓他滿意的崩塌。

孩子還有另一種更高效地學習因果聯繫的方法,就是模仿。這就像科學家會從別人的實驗中獲取需要的信息,科學家固有的假設是:他人干預和自己干預效果是一樣的,這是模仿可行的前提—如果我們能假定別人的行動與我們類似,那麼,我們付出很少的努力就可以極大地拓展自己的個人經驗。嬰兒天生就知道這個預設。很小的嬰兒看到他人的動作後,他們就會再現這個動作。作者說,從他人的行動中學習是人類文化的一種根本機制。成人做任何事情,其實都是在給孩子做示範。

孩子心智開發中的注意力

在作者看來,注意力問題屬於人類思想史上另一個難題,意識問題。過去,在我們還不了解大腦的各種功能的時候,我們覺得意識很神秘,有人管它叫靈魂,有人管它叫精神。今天,科學已經明確了,意識是大腦的一種能力。按照作者的分類,意識包括外部的和內部的兩方面。我們一般會覺得,注意力的特點就是集中。心理學家喜歡用「聚光燈」來比喻這種集中的注意力。當我們注意這片落葉的時候,就像一束光打在這片樹葉上,周圍都暗了,只有這片落葉清晰而且生動。在我們印象里,年幼的孩子好像特別容易分心,很難集中注意力。很多父母甚至覺得這是孩子的壞習慣,得改。但實際上,孩子容易分心,是因為他們注意的方式跟成人不一樣。如果說成人的注意力是集中的,那孩子的注意力就是寬泛的。這兩種注意力都是各有利弊,沒有優劣之分。

比如,有一個實驗。研究者讓一群成人看一段打籃球視頻,同時數傳球的次數。數完之後,研究者會讓他們再看第二遍,所有人都驚訝地發現,他們居然沒有看到一個人扮成大猩猩穿過了畫面。集中注意力就是屏蔽你覺得無效的信息。我們集中注意力的時候,大腦會釋放一種化學物質,通過抑制作用來屏蔽信息,讓注意力更集中。

這樣的集中注意力,孩子其實也能做到。幾個月大小嬰兒也會注意到落葉,他也能像成人一樣穩定而持久地關注這件事,他們的眼睛會掃視落葉,他們會有和成人集中注意時相同的腦電波,心率也會像成人集中注意力的時候一樣下降。這個時候,如果飛來一隻蟲子,成人可以控制自己不被蟲子干擾,但是孩子的注意力很可能就被蟲子吸引走了。容易分心當然會讓孩子很難像成人一樣高效地完成任務,但是分心其實也有好處,它會讓孩子更善於捕捉偶然出現的信息,能夠同時注意更多的事情。正是這種寬泛的注意力讓孩子更適合學習。為什麼呢?

寬泛的注意力讓孩子不會錯過世界上任何有趣的信息,不管這個信息是不是對當時來說很重要。如果讓一個兩三歲的小孩來做前面那個數球的實驗,他很可能會忘了數拋球的次數,但是他絕對不會忽略那隻「大猩猩」。這樣一來,孩子就能比成人更容易也更快速地畫出新的因果圖,或者改造舊的因果圖。孩子似乎是在讓世界來決定他們會看到什麼,而不是自己決定要從周圍世界中看到什麼。神經科學也可以印證這一點,孩子的大腦里起抑制作用的神經要等很久之後才會發展。

孩子的任務是學得越多越好。所以孩子會注意一切事物,尤其是新的、有趣的、信息量豐富的事物,而不是只注意馬上就可以用的或者跟自己直接相關的信息。實驗中,大猩猩的出現,就比無聊的拋接球活動提供了更多的信息,孩子當然不會錯過這樣有趣的事情。集中的注意力讓我們做得更好,寬泛的注意力讓我們學到更多。作者說,嬰幼兒就像佛陀一樣,是身在斗室、心在四野的旅行者。他們會深深沉浸在牆壁、陰影、聲音所帶來的難以抑制的歡愉與興奮之中。很多的詩人、作者、畫家都是從這種燈籠般的寬泛的注意力中獲得了藝術的靈感。