少即是多-讀書筆記

作者,本田直之,他是由日本行業權威機構認證的品酒師,是世界遺產學會會員,甚至還有一艘小型船舶的駕駛證。在職業上,他曾經擔任過美國花旗銀行的高管,現在則擁有自己的開創的公司,擔任董事長兼CEO。他還是一個成功的作家,出版過四本書,總計銷量達到了200萬冊。本田直之是一個不拘泥於既有生活方式,敢於嘗試的人,而且在各個領域也取得了一定的成績。

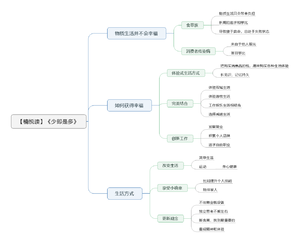

本書是介紹與「斷舍離」並列的人生整理術:「少即是多」,崇尚簡單質樸的生活方式,掙脫物質的束縛,在靜水流深之間體驗生命和生活的樂趣。為了寫作這本書,本田直之遍訪「幸福指數」位居世界前列的北歐各國,並身體力行的親自執行多年。豐厚的積澱和閱歷,讓這本書有一種醍醐灌頂的感染力,對囿於物質的都市人群來說,是不可不讀的生活指引。

物質生活,並不會得到幸福

作者認為,從物質中獲取幸福的時代已經結束。大家都知道,物質的滿足是大多數人的幸福觀。比如,發工資出去買件新衣服或者化妝品,就能讓我們開心不少時間。這種立竿見影的幸福獲得方式普遍存在於我們的生活中,雖然大家總是在說不能再買了,然而都無法動搖繼續買的決心。

從物質中獲得幸福,這大概是深藏在人類基因中的屬性,物質雖然不能給我們的生命增加一絲重量,可是總能讓我們產生無法抑制的滿足感,絕大多數人的幸福感都是用這些物質堆砌起來的。這是人類的天性,也是推動文明發展的原始動力,並沒有什麼可詬病的地方。但作者發現在日本出現了叫做「食草族」的年輕人。這部分年輕人有什麼特點呢?我們接下來就了解一下。

食草族

這是一種特殊群體的年輕人。他們謝絕購物,不熱衷旅行,不喜歡大房子,也不喜歡賺錢,甚至對戀愛這種事都絲毫不感興趣。就喜歡成天一個人宅着,在家裡打打遊戲,看看電影電視劇消磨時間,傳統的物質激勵對於他們完全失效。

那麼食草族為什麼會變成這樣呢?作者對這個問題非常感興趣,然後進行了大量的調查和走訪,然後得出了一個驚人的結論。就是物質生活,對於這部分人來說不僅無法帶來幸福感,反而會成為一種負擔。

他們本來也可能是物質社會的一員,但是在長期的追求和攀比過程中,逐漸疲於奔命,總是處於失敗者的狀態,他們覺得徹底放棄這一切,完全沉浸在自己的世界中,完全不關心外界生活,也不失為一種生活方式,生活變得會更加簡單可控。

當然,這種消極的生活方式,是不可取的。作者也並不推崇,他之所以提出這個問題,是因為從這個社會現象中,進行了深刻的反思,就是物質為什麼會帶給我們幸福感?這些額外的東西並不是必需的,也沒到不消費就無法生活的地步。那這到底是怎麼回事呢?

消費者傳染病

作者認為這是因為,物質帶來的幸福感,很大程度上來自於他人的眼光。作者在書中提到了一個叫做「消費者傳染病」的概念。意思是說,自己無法控制自己,買下一件又一件不需要的東西,將自己的家或是擁有的東西與別人進行比較,如果覺得自愧不如遂生出自卑之心,然後再度引發新的購物衝動。這個消費傳染病很容易理解。在現實生活中,常常體現為盲目攀比。

比如,化妝品、裝飾用品。在中國,教育方面的消費傳染病也是相當普遍的。很多大城市的父母恨不得給孩子一口氣報幾十個補習班,各個方面都要發展,琴棋書畫要樣樣精通,恨不得把孩子培養成通才。

很多家長都知道孩子其實是承受不了這麼多的補習班的。但是,問題就在於別人家的孩子都在上補習班,如果自己家的孩子不上,就輸在了起跑線上了。別人家的孩子什麼都會,自己家的不會怎麼行呢?別人學鋼琴,那麼我們就鋼琴加上跳舞一起學。這就是典型的消費傳染病。因此,作者說在這種消費過程中,我們並不會感覺到幸福。

回想起小時候父母帶我們出去買件新衣服要開心三個月。但是現在,給你買輛比亞迪,一不留神就發現旁邊停着一輛奔馳,還沒高興幾天呢,就想着趕快換一輛。這種現象,導致物質不僅不再帶給人幸福感,反而會帶來無窮無盡的壓力和折磨。從種種跡象顯示,物質已經越來越無法給人帶來幸福感,甚至會讓人不堪重負。

如何獲得幸福

那麼在這種情況下,我們應該如何獲得幸福呢?作者認為,那就是給生活做減法,而不是做加法,以體驗生活的方式生活。

體驗式生活方式

什麼是體驗式生活方式呢?就是把購買消費品的錢,用來購買各種生活體驗。比如,你想買輛車,然後把這些錢省下來,買張飛機票去韓國生活2個月。這跟傳統旅遊不一樣,旅遊從本質上來說,也是一種消費式生活模式。就比如這次端午假期去北戴河自駕游,基本上就是:上車睡覺,到目的地後,到海邊玩會,然後吃飯。至於當地的民風民俗,環境氣候,飲食種類,那是完全了解不到,大同小異的景區才是最終目的地。

但是體驗式生活方式就不一樣,你得紮根進另外一種生活方式中,感受另外一種人生。從文化氛圍到生活節奏,都需要改變和融入。這種體驗式生活方式還有很多好處。第一個好處,就是隨時隨地都能發現新驚喜,認識更多的人,見識更多的風景和世面。第二個好處,就是記憶會保存得更為持久。

比如,我們買了一個新手機,剛開始還挺喜歡,挺高興。過不了多久也就記不住了,但是你去一個新的環境體驗一個月,可能會記住一輩子。

這就是體驗式生活方式,作者就是這種方式的忠實踐行者,他把這種生活方式發揮到了極致,他一年的時間裡面,有一半的時間都會在夏威夷度過。那很多人會說,這種方式確實足夠吸引人,我們也很想這麼做。但是我們既沒錢,也沒有時間怎麼辦呢?針對這種情況,作者介紹了一種簡單的方法,絕大多數人都可以很方便地執行。那就是雙城生活。

雙城生活

作者認為,社會上很多的人煩惱,除了是消費者傳染病以外,大多數是因為工作和職場。我們都知道在日本,加班的現象非常普遍,可以說是一個惡性循環。在中國同樣如此。下班時間到了,大家都不好意思下班。為什麼?大家都在等啊,等自己的主管下班。普通員工等主管下班,主管也在等自己的上級下班。這就導致大家一起熬夜加班,熬到半夜累的實在不行,回家倒頭就睡,然後第二天繼續周而復始,這完全沒有任何意義。

日本跟我國的職場還是有一點不一樣的,日本人很少跳槽,整個社會也比較反對換工作,在一個公司拿到終身合同干到死才是最高境界。這就導致,這種職場壓抑造成的不幸福感,簡直無法逃脫,就像一個牢籠一樣束縛着日本年輕人,而且沒有任何解決辦法,一眼看不到邊的折磨,食草族的誕生就順理成章了。對於這種情況,作者提出了一個辦法,既然你沒辦法徹底離開工作和職場,那就想辦法暫時脫離。比如,周末或者節假日的時候,想盡辦法遠離工作環境,直接去另外一個城市生活。

在北歐,大部分在城裡上班的人,都擁有一座郊外度假屋。這個屋子可能很簡陋,只是一個小木屋,甚至連自來水都沒有,得自己去河邊打水。只要一到周末,北歐的城市中產階級,都爭先恐後地往度假屋跑。他們可以完全拋開職場屬性,工作身份,全身心地體驗另一種生活方式,徹底屏蔽職場帶來的負能量和壓力。北歐人的幸福感之所以會全球領先,跟這種雙城的生活方式,有分不開的關係。

這種雙城生活方式,不管是時間成本,還是金錢成本,都非常低。對於我們來說更容易實現,現在我們中國交通這麼發達,像之前我回趟老家需要5個小時,現在坐高鐵只需要1個小時。如果你想過這種生活,只要在自己想要生活的小城市中租一間小房子,然後把手機關機,買張車票前往下一站就好了。

作者說,你的工作屬性,並不能代表你的人生。比如,你的職業是律師,但這不等於就是你的全部,工作之餘,你還可以是一個作家。所以,只要你確實厭倦了原有的生活,那麼這種體驗式生活方式是一種不錯的選擇。

如果我們想要做出改變,還需要一些其他的準備。作者認為,我們職場中很容易面臨危機,比如被裁員、公司倒閉。如果有一天你不得不離開公司,我們又該怎麼辦呢?作者說,為了避免意外發生,首先要做的就是鍛煉自己,讓自己成為一個獨立的品牌,而不是大公司中的螺絲釘,成立自己的品牌,不要被公司束縛。其次,就是培養自己的愛好。比如,你喜歡彈鋼琴,那麼就讓自己成為一個鋼琴家。這就需要我們儲備大量的知識,進行不斷的積累,長時間的刻意練習。