影響力-讀書筆記

本書作者羅伯特•西奧迪尼是是全球知名的說服術與影響力研究權威。他分別於北卡羅來納大學、哥倫比亞大學取得博士與博士後學位,投入說服與順從行為研究逾3年。目前是亞利桑那州立大學心理學系教授。他曾與史蒂夫·馬丁和諾瓦·戈爾茨坦一起完成著作《細節》一書。

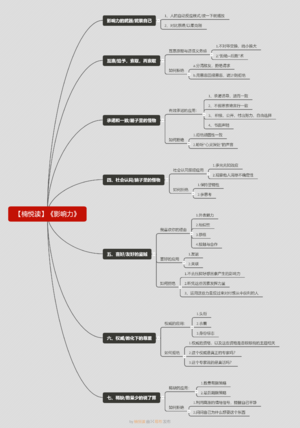

《影響力》自1986年出版以來,作為獲得美國心理協會、美國心理學基金會年度大獎提名的西奧迪尼經典著作,本書已經成為史上最強大、最震攝人心、最詭譎的心理學暢銷書,我們人人都需要影響力,即便是再不起眼的個體也需要打造自己的影響力,書中一共介紹了6件影響力武器, 分別是:互惠、承諾和一致、社會認同、喜好、權威,稀缺。

什麼是影響力

政治家運用影響力來贏得選舉,商人運用影響力來兜售商品,推銷員運用影響力誘惑你乖乖地把金錢捧上。即使你的朋友、家人和同事,不知不覺之間,也會把影響力用到你的身上。但到底是為什麼,當一個要求用不同的方式提出來時,你的反應就會從負面抵抗變成積極合作呢?

書中講了兩個故事來說明:

在印度的一個旅遊旺季,綠寶石店擠滿了人,很多人進店試看,但是綠寶石就是賣不出去。後來店員歪打正着,將降價1/2誤以為是價格乘以2倍,將所有寶石的價格按原價的2倍銷售,最終所有寶石奇蹟般地銷售出去了。

第二個故事,雌火雞聽到小雞嘰嘰的叫聲,就會自動照料它,要是小雞不出聲,火雞媽媽根本就注意不到它,甚至有時會誤殺它。

西奧迪尼從以上兩個例子,解釋了背後的原理:大量動物,包括人類,都存在盲目而機械的規律性行為模式。這種模式類似磁帶,一旦按下播放鍵,就自動播放。這個播放鍵就是觸發特徵。觸發特徵不是對手的整體,而是對手具備的一些特徵因素。比如前面的火雞媽媽自動照料小火雞的觸發因素是嘰嘰的叫聲,而人類願意購買綠寶石的觸發因素是價格的提升,即大家心目中的一種思維模式,一分錢一分貨,價格越貴東西越好。

西奧迪尼認為,人類的行為也很多這樣的觸發因素,它們構成了人類特有的行為模式或者範式,一旦受到這些因素的影響,人類就會產生機械反應程序。這些觸發特徵,西奧迪尼把它們總結為六大影響力的武器。

互惠(給予,索取,再索取)

互惠就是別人給予我們某些東西,我們就會報答別人,同樣給予別人一些東西。俗話就是拿人手短,吃人嘴短的意思(禮尚往來)。互惠原理認為我們應該儘量以類似的方式報答他人為我們所做的一切。簡單地說,就是對他人的某種行為,我們要以一種類似的行為去加以回報。如果人家施恩於你,你就應該以恩情報之,而不能對此不理不睬,更不能以怨報德。於是,我們身邊這一最有效的影響力武器,就被某些人利用謀取利益了。

例如:

我們去超市會有很多試吃的東西,免費贈送樣品的促銷方式。消費者經常在那兒得到某種產品的少量試用裝,服務人員會微笑的遞給客戶,這個時候好多人都會覺得還回牙籤或者杯子走開就太過分了,會不知不覺的去買點什麼。

互惠原理應用

1.不對等交換,給小換大

案例:

大約一年前,我的車發動不了了。我正束手無策地坐着的時候,停車場有個人走過來,最終幫我把車發動了起來。我說「謝謝」,他回說「不客氣」。他離開的時候,我說:「要是遇到什麼能幫忙的事兒,請隨時開口。」過了一個來月,他來敲我的門,要求借用一下我的車,兩個小時就夠了,他自己的車送去店裡修理了。我覺得欠了他的情,但又不太確定,因為我的車還相當新,他又是個特別年輕的小伙子。後來,我曉得他沒成年,也沒有保險。但不管怎麼說,我把車借給了他。結果呢?我的車自然是毀在他手裡了。

2.「拒絕—後撤」術

先接觸到大件商品的價格,之後再看到不那麼貴的商品,後者的價格會在對比中顯得更加便宜。同樣道理,「先大後小」地提要求,也是使用了對比原理:小要求跟大要求一比,更顯得微不足道了。要是我想找你借5塊錢,我可以先要你借我10塊,以令前一項要求顯得小一些。這麼做的好處之一就在於你同時調用了互惠原理和對比原理的力量。先要10塊再要5塊,5塊的要求不光會被看成是一種讓步,還會顯得數目更小一些。

如何拒絕

1.分清敵友,拒絕請求

一經激活,它的力量就會鋪天蓋地壓下來,強大得讓我們根本沒法抵擋。不讓它激活似乎是個好辦法。或許,搶先出手,不讓請求者借用它的力量,我們便能避免跟互惠原理發生正面對峙。當然我們需要判斷這個請求是否真誠。

2.用恩惠回報恩惠,詭計則拒絕

倘若別人的提議我們確實贊同,那就不妨接受它;倘若這一提議別有所圖,那我們就置之不理。比方說,有人給了我們一個恩惠,我們大可以接受下來,同時認識到將來有回報他的義務。跟別人達成這樣的協議,並不意味着這個人能通過互惠原理利用我們 。如果對方出於詭計運用最初的善意來設計我們回報更大的恩惠,機關算盡。這時我們不需要理會。

承諾和一致性(腦子裡的怪物)

喬舒亞·雷諾茲說:「要是有什麼辦法能省掉動腦筋這檔子真正的體力活,人們斷斷不會放過它」,言行一致可以說是人們在複雜的世界上願意選擇的一條捷徑。

承諾和一致原理的目的是誘使我們採取某種行動或者作出某種表態,而後通過我們內心保持一致的壓力逼我們順從。一旦主動作出了承諾,自我形象就要承受來自內外兩方面的一致性壓力。一方面,是人們內心裡有壓力要把自我形象調整得與行為一致;另一方面,外部還存在一種更為鬼祟的壓力,人們會按照他人對自己的感知來調整形象。

一些大型玩具製造商就是用這種方法來減少季節性購買模式帶來的問題的。他們會在聖誕節前宣傳好玩的玩具,但是不會提供足夠的貨源,這樣孩子在電視廣告看到這種玩具想要,肯定會找父母請求。父母答應孩子買。商家又不提供足夠的貨源,當父母去買時沒有貨,為了兌現答案孩子的承諾父母會用別的玩具補償,等過完節在大肆宣傳,父母為了言行一致就會再去購買。想要有效改變一個人自我形象和將來行為的承諾,我們應該怎麼做呢?

有效承諾的應用

1.承諾誘導,進而一致

2.積極、公開、付出努力、自由選擇

3.書面聲明

4.不加思索的言行一致

如何拒絕

1.拒絕頑固性一致

要對抗結合了承諾和一致性原理的影響力武器,唯一有效的防禦措施就是一種思想上的覺悟:儘管保持一致一般而言是好的,甚至十分關鍵,我們也必須避免愚蠢的死腦筋。我們必須警惕不假思索自動保持一致的反應,因為有些耍花招的人正想利用它謀利。雖然並不否認保持一致的重要性,但是頑固的保持一致是荒謬透頂的。

2.聆聽「心靈深處」的聲音

心理學證據表明,面對一樣東西,我們總是先體驗到感覺,過上短暫的一瞬間之後,才能將之理性化。心靈深處發出的信息是一種純粹而基本的感覺。因此,如果我們多注意訓練自己,應該可以在感覺十分輕微、認知器官還沒來得及插手的時候就覺察到它。

當作出選擇前,我們可以向自己提出關鍵問題—「我會作出同樣的選擇嗎」 最好是尋找和信任自己在作出反應那一瞬間所感受到的乍現靈光。這抹靈光很可能就是她內心深處發來的信號,它是趁着她為自己找的各種藉口還沒發揮作用偷偷溜出來的,一點不失真。

社會認同(我們就是真理)

社會認同指出在判斷何為正確時,我們會根據別人的意見行事。這一原理尤其適用於我們對正確行為的判斷,特定情形下在判斷某一行為是否正確時,我們的看法取決於其他人是怎麼做的。當我們自己不確定、情況不明或含糊不清、意外性太大的時候,我們最有可能覺得別人的行為是正確的。甚至是偽造的證據也能愚弄我們。

在審視他人反應,消除不確定性的過程中,我們很容易忽視一點微妙而重要的事實:其他人有可能也在尋找社會證據。尤其是在局面模糊不清的時候,人人都傾向於觀察別人在做什麼,這會導致一種叫做「多元無知」的有趣現象。深入地理解「多元無知」現象,能幫我們解釋一道在全國頻頻出現的謎題:受害者迫切需要幫助,全體旁觀者卻無動於衷。

社會認同應用

1.多元無知效應

很多時候需要幫助時,我們會產生這種心理,如果周圍的人可以幫忙,那麼單個的人就會減少要承擔的責任,說不定其他人已經幫忙了,我們以為別人已經做了,結果是都沒有做。再者,當我們需要得到幫助時,要精確的表達出需求,只有這樣才有可能得到別人的幫助。旁觀者群體沒能幫助,不是因為他們無情,而是因為他們不能確定。

2.觀察他人消除不確定性

兩個多世紀以前,德國大文豪歌德出版了一本小說,叫《少年維特的煩惱》。小說轟動一時,但故事以書中的主人公維特自殺而告終。它讓歌德名聲大震,也在歐洲引發了一陣自殺浪潮。因為影響太過強烈,好幾個國家都把這本書給禁掉了。

菲利普斯對當代的維特效應作了跟蹤研究。他的研究證明,只要報紙頭版一登出自殺新聞,在新聞曝光率高的地區,自殺率就會激增。菲利普斯認為,一些內心飽受折磨的人讀了別人自殺而死的報道,就仿效了這種做法,了斷了自己。這是社會認同原理的一個病態例證。我們很容易受他人影響,模仿別人的做事方法。

如何拒絕

1.保持警惕性

我們要有意識的警惕造假的社會證據,主動反擊。

2.多思考

不是別人的所有行為都是對的,我們需要有自己的見解,不要只是模仿別人怎麼做。

喜好(友好的竊賊)

我喜歡你的理由

1.外表魅力

我們會自動給長得好看的人添加一些正面特點,比如有才華、善良、誠實和聰明等。而且我們在作出這些判斷的時候並沒有意識到外表魅力在其中發揮的作用。

2.相似性

我們喜歡與自己相似的人。不管相似之處是在觀點、個性、背景還是生活方式上,我們總有這樣的傾向 。故此,一些別有用心的人可以假裝在若干方面跟我們相似,有意識地討我們喜歡、要我們順從。 例如穿着打扮。

3.恭維

利用「喜歡我們」這一微不足道的信息,人們就能有效地誘使我們還以好感、答應請求。所以,很多時候,別人恭維我們、親近我們,其實是有求於我們。

4.接觸與合作

由於熟悉會影響人的喜好,因此它對我們的各類決定都發揮了一定的作用,包括選舉哪一位政客。舉例來說:俄亥俄州發生了一次有爭議的選舉。有個人競選該州的檢察長,本來他獲勝的希望極為渺茫,可選舉前夕,他把自己的名字改成了布朗——俄亥俄州的政治望族大多姓這個,結果居然贏了。而合作的前提必須是目標一致。

喜好的應用

1.友誼

為影響他人而交朋友

2.關聯

糟糕的消息會讓報信人也染上不祥。人總是自然而然地討厭帶來壞消息的人,哪怕報信人跟壞消息一點關係也沒有。 而很多製造商為了得到利潤,利用一些手段抓住大眾的喜好。例如:製造商們總是急着把自己的產品跟當前的文化熱潮聯繫起來 ,把產品跟名人聯繫在一起,花大價錢讓自己的產品跟流行藝人聯繫起來 。

如何拒絕

不去壓抑好感因素產生的影響力,聽憑這些因素髮揮力量,然後用這股力量反過來對付那些想從中獲利的人。

權威(教化下的敬重)

現實當中,我們其實很少對權威的要求痛苦地舉棋不定。確切地說,我們往往沒怎麼思考,就下意識地順從了,頗有「按一下就播放」的勢頭。來自公認權威的信息能為我們判斷如何行動提供寶貴的捷徑。畢竟,正如米爾格拉姆所說,服從權威人物的命令,總是能給我們帶來一些實際的好處。 一旦我們意識到服從權威在大多數情況下是有好處的,就很容易不假思索地服從。盲目服從這種機械做法,既有好的一面,也有糟的一面。盲目服從,我們就用不着思考了,省心又省力。

權威的應用

1.頭銜

頭銜是最難也最容易得到的權威象徵,要得到真正的頭銜必須付出多年的艱苦努力。但也有很多人毫不費力的獲取某些頭銜,例如電視演員、騙子。頭銜要比當事人的本質更能影響他人。

2.衣着

可以觸發我們機械順從的權威象徵是衣着。雖說相較於頭銜,這種權威的外套更實在,可要偽造起來也很容易。在警方的詐騙犯罪檔案里,以換裝為行騙手段的例子多的是。這些騙子像變色龍一樣,一會兒穿上醫院的白大褂,一會兒穿上神職人員的黑長袍,一會兒穿上軍人的國防綠,一會兒又穿上警察的藍制服。他們根據形勢,穿上對自己最有利的服裝。等受害人意識到衣着打扮只是像個權威並沒有實質意義,往往為時已晚。

3.身份標誌

衣着除了可以發揮制服的作用,還可以用於裝飾性目的,表現更廣義上的權威。精緻、昂貴的服裝承載着地位和身份的光環,珠寶和汽車等類似的身份標誌也是一樣。

如何拒絕

為免受權威地位的誤導,防禦策略之一就是提前做好心理準備。可以問自己幾個問題:

1.權威的資格,以及這些資格是否跟眼前的主題相關

2.這個權威是真正的專家嗎?

3.這個專家說的是真話嗎?

稀缺(數量少的說了算)

有一個普遍的現象,物以稀為貴。機會越少見,價值似乎越高。對失去某樣東西的恐懼,似乎要比對獲得同一物品的渴望,更能激發人們的行動力。

比如,大學生們在想象戀愛關係或考試中所失的時候,情緒波動會比想象所得的時候更強。特別是處在風險和不確定性的條件下,遭受潛在損失的威脅能強有力地影響人的決定。

稀缺的應用

1.數量有限策略

有時,數量有限的信息是真的,可有時它完全是假的。不過,不管信息是真是假,賣家的用意都一樣:讓顧客相信一樣東西很緊俏,從而提高它們在顧客眼中的價值。

2.最後期限策略

例如:電影院在短短一句話的傳單上就強調了整整三次稀缺原理:「專場放映,座位有限,預訂從速, 過時不候!」 一些面對面施加高壓推銷的賣家十分青睞「最後期限」的各式手法,因為它規定了拿主意的最後時限:現在。他們經常告訴顧客,要趕緊下決心買,要不然之後的購買價會更高,甚至根本買不到了

如何拒絕

1.利用高漲的情緒信號,提醒自己平靜

2.問問自己為什麼想要這個東西

很多時候,我們在對某人或某事做判斷的時候,並沒有用上所有可用的相關信息。相反,我們只用到了所有信息里最具代表性的一條。儘管只靠鼓勵數據容易做出愚蠢的決定,可現代生活的節奏又要求我們頻繁使用這一捷徑。捷徑應受尊重,倘若順從業者公平公正地利用我們的捷徑響應方式,我們就不應該把他們看成敵人,事實上,他們是我們的盟友。有了他們,我們能更方便地開展高效率、高適應度的生意往來。只有那些通過弄虛作假、偽造或歪曲證據誤導我們快捷響應的人,才是正確的還擊目標。

我們的生活很多時候都是被潛移默化的影響着,書中的案例形象的描述了我們在社會上面臨的各種騙局,但這些事情卻無處不在。生活中處處都有思考的地方,也需要我們去思考,這就是一種思維的轉換。