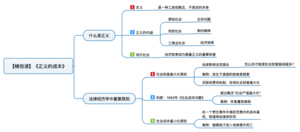

正義的成本-讀書筆記

《正義的成本》是熊秉元的代表作之一。作者用散文體書寫,引用大量法律案例,來為普通讀者介紹一個相對冷門的學科——法律經濟學,即用經濟學的分析方法來研究法律問題。法律的根本目標是實現正義,但社會的整體資源是有限的,追求正義也不可能不計代價,而是必須考慮成本。特別在現代社會中,正義的內涵需要由經濟學中的「效率」概念來填充。

什麼是正義

作者認為,正義是一種工具性概念,它不是目的本身。人類社會需要靠正義來維持運作、創造價值,因此,在不同的發展階段、不同的地域,正義的內涵是不同的。如果按照不同的經濟生產方式,把人類歷史簡單分為三個階段:原始社會、傳統社會和工商業社會,那麼我們會發現,在這三個階段里,正義的內涵有明顯的不同。

原始社會

原始社會的主要生產方式是採集和狩獵。在原始社會中,人類主要面臨兩大挑戰:生存問題和共處問題。面對嚴酷的自然環境,生存問題是最重要的。為了提高生存概率,人類選擇用群居方式來共同抵禦風險。在共同生活里,會不可避免地產生各種各樣的摩擦、衝突、糾紛。如果不能恰當處理這些糾紛,群居的人就無法和平共處,這就會直接威脅到每個人的生存。

所以,如何恰當地處理糾紛,對原始人類來說,首先並不是道德問題,而是性命攸關的生存問題。為了生存,以及生存所必須的和平共處,人類才逐漸發展出了正義的概念。由此可見,正義是人類社會得以存在的先決條件。在原始社會中,正義是出於生存目的的必需品。同時,因為資源的極度匱乏,原始社會必須以最小的成本,來實現最低限度的正義。

比如,採用完全責任制,不問原因、不分年齡,一律執行「殺人者死」,用最簡單省事的一刀切來處理糾紛;採用連帶責任制,比如連坐,一個人犯了錯,親戚朋友都跟着受罰。總之,在原始社會中操作正義時,成本是硬性的資源約束,所以只能實現最基本的正義。

傳統社會

那麼,進入以農牧業為主的傳統社會後,主導力量則是人與人之間的關係,正義的落腳點是契約精神。可以發現,在傳統社會中,由於仍然在很大程度上受到資源約束,原始社會所採用的完全責任制和連帶責任制仍然在相當長時期內沿用。但是,由於生存環境比較穩定,人們開始試着通過經濟活動發展出互惠的交易網絡。這時候,正義的內涵變得豐富,逐漸有了效率的考慮。

比如,1640年,地主帕拉丁把一塊農地租給一個叫簡的農民,契約規定地租每年分4次繳納。但在契約生效後不久,德國就率軍入侵英國,簡租的這塊農地,先是成為大軍壓境的戰場,後來又成為了德軍的軍營,前後整整3年時間根本無法耕種。因此簡拒絕繳納地租,而帕拉丁一紙訴狀把簡告上法庭。從我們一般人的直觀感受來說,簡是弱勢群體,他迫於情勢在客觀上無法耕種,所以沒有收成。如果這時候仍然要求他繳納地租,似乎不合情理,甚至是違背了正義。然而,當時的英皇法庭卻判決,原告帕拉丁勝訴,簡必須按契約繳納地租。判決的理由是:雙方的契約里只列明了租地要付地租,並沒有約定除外條款。契約里沒有寫明的權益,法律無從保障。

其實,這個判決的着眼點,並不是具體當事人雙方的實質正義,而是從長期和社會整體來看,如何提高履行契約的效率。如果判原告地主敗訴,那麼以後承租人可能會以各種各樣的理由來拒絕繳納地租。這類官司要是越來越多,法庭面對千奇百怪的不履約理由,必然耗費大量可貴的司法資源。相反,如果判原告地主勝訴,那麼以後承租人在簽訂契約時,一定會小心謹慎、仔細琢磨條款,這對契約雙方都有好處。未來的官司也會因此減少,法官就不用為稀奇古怪的抗辯理由而耗費精力了。

從這個案例可以看出,在傳統社會裡,正義的內涵已經滲入了效率的成分。這就要求法庭判案時,不僅需要考慮案件本身,還要考慮重複博弈和長遠利益問題。

工商業社會

在現代工商業社會中,經濟活動是主導社會的決定性力量,經濟活動中所強調的效率,也自然而然地變成規範人際互動的最主要原則。換句話說,在現代社會中要確定什麼是正義,需要從效率的角度來衡量。

比如,某年「台北市議會」討論一個法案,由市政府全額補助三歲以下幼童的醫療費用。看起來這是照顧孩子的好事,可是,在討論法案時,有幾位議員發難說:難道不應該有「排富條款」嗎?用納稅人的血汗錢,照顧一般家庭的幼童,當然沒問題;然而那些千萬、億萬富翁的幼童,含着金湯匙出生,難道也需要享受這種權利嗎?幾位議員的發難有理有據,擲地有聲,當時還得到了很多贊同。可是如果仔細分析,在法案中增加排富條款,真的是保護幼童權利的最好方式嗎?

要實現排富條款,必須採取一連串的做法。首先,要訂出排富的原則,比如是以家庭年收入還是以家庭總財富為標準?要不要考慮子女的人數?等等;其次,要有一套制度,能記錄適用這個條款和不適用這個條款的家庭;再次,在孩子看病的時候,要有某種方式能區分出兩種身份;最後,還要有申訴仲裁的機制來處理爭議。所以,為了實現排富條款,顯然要動用不少的人力物力。假設這些人力物力,每年花費5千萬新台幣;如果沒有排富條款,所有的家庭兒童所花費的醫療費用,可能是一年3千萬新台幣。

表面上看起來,排富條款是照顧了一般家庭,其實因為實際操作要多花2千萬新台幣,所以能花在一般家庭的經費,反而少了這麼多。所以看起來正氣凜然的做法,可能經不起進一步的檢驗。這也就是為什麼說,在現代社會中確定什麼是正義,需要從效率的角度來衡量。

法律經濟學中重要原則

法律經濟學裡有一個重要原則,也就是「社會財富最大化」原則,以及由此推出的「社會成本最小化」原則。

社會財富最大化原則

社會財富最大化原則,是由當代法律經濟學的領軍人物波斯納法官提出的。就是在面對官司時,法官可以自問:怎麼判,才能使社會裡的財富越來越多?這個原則一經提出,被視為世紀末的異端邪說。但最早提出類似觀點的,是大名鼎鼎的諾貝爾經濟學獎得主科斯。

科斯在1960年發表的經典論文《社會成本問題》裡,明確提出了「社會產值最大化」概念。他的論點,可以借一個有名的「炸魚薯條案例」來說明。我們知道英國的國菜是炸魚薯條,就有位老兄在一個住宅小區里開了家炸魚薯條店,雖然香味四溢,但是有鄰居不滿,認為不但香味擾人,而且降低了房屋的價值,把店主告上法庭。請問:面對這種官司,法官該如何處置?對此,科斯的回答直截了當:哪一種界定權利的方式可以使社會產值最大,就選擇哪種方式。衡量雙方當事人有理無理,不應該從個別正義的角度着眼,而應該從社會整體效益的角度評估。法律應該支持對社會資源運用效率最高的那種方式。可以說,科斯提出的這種觀念,不僅震撼了經濟學界和法學界,也同時開創了法律經濟學這個領域。

而波斯納法官提出的社會財富最大化原則,其實是對科斯的社會產值最大化原則的進一步推廣。什麼是社會財富最大化呢?波斯納法官舉了一個案例來說明:這是一起發生在美國的膠捲索賠案。一位攝影師費盡千辛萬苦和大筆金錢,到喜馬拉雅山拍了很多震撼的照片。隨後,他將這些珍貴的底片寄給一家沖印公司沖印,沒想到,在沖印過程中底片竟不小心弄丟了。於是攝影師提起訴訟,要求沖印公司賠償底片、郵費、來往喜馬拉雅山的旅費和其他支出。理由是,這是由於沖印公司的疏忽造成的損失,沖印公司應該賠償重照一套這樣的底片所需要的花費。

但是,如果按照社會財富最大化原則,法官就應該判決沖印公司只需要按照業內公認的標準,賠償幾卷膠捲。這是因為,如果讓攝影師得到足額補償,那麼他就不會吸取教訓,以後沖印底片時仍然不會對一般底片和特殊底片差別處理,而其他人也會有樣學樣。沖印公司為了避免損失,必須對所有底片採用更精細、成本更高的程序和方法來處理,這必然要提高所有底片的沖洗費用,增加所有人的成本。

相反,如果沖印公司僅僅賠償幾卷膠片的費用,攝影師雖然這次吃了大虧,但下次他沖洗底片時,一定會對特殊底片進行特別交代。這樣,沖印公司就對特殊底片採取特殊的處理方式,並收取比較高的費用;同時對普通底片仍然採取標準化處理方式,並保持比較低的收費。顯然,採取這種收費雙軌制,對交易雙方都有好處,這就實現了社會財富的最大化。

社會成本最小化原則

從社會財富最大化原則出發,可以推出另一個原則,也就是社會成本最小化原則。在一個責任事件當中,誰防範意外的成本最低,就值得由誰來防範意外。

比如:某個公有市場裡有座載貨電梯,裡面設有特殊開關,按下之後可以直達頂樓。有位輕度智障的小朋友進了電梯,大概是按了按鈕,結果到了頂樓。幾天之後被人發現時,小朋友已經脫水餓死。家長提出要市場管理方和電梯製造商負責和賠償。

在這個案例中,市場管理方的責任比較明確,因為明顯有疏於管理的事實。可是,認為電梯製造商也要負責,這種推論卻不一定成立。設計製造電梯時,是基於由一般人正常使用的考慮。如果為了防範智障孩童不小心按下按鈕這種非常特殊的意外,那麼所有的電梯都需要更改設計,全社會的成本會非常高。其實,這起案例中,孩童的父母應當承擔一定責任。根據社會成本最小化原則,顯然智障孩子的父母最清楚自己孩子的情形,能用最低的成本來防範意外。