洞見-讀書筆記

本書作者趙昂,人稱「昂sir」,資深生涯諮詢師,高管教練,暢銷書《在人生拐角處》作者。職業生涯諮詢領域實戰派標杆式人物,行業內多項規則標準制定者,累積3000+小時收費諮詢經驗,幫助過數百位有職業發展困惑的來訪者,培訓過近千位諮詢師。中央人民廣播電台、北京廣播電台多節目嘉賓,多家企業、教育機構顧問,專注於個人優勢發展、願景構建、生涯領導力發展、職業生涯平衡建立、夢想教育等領域。

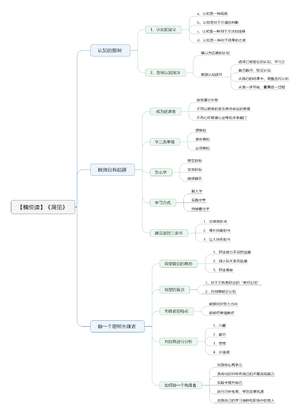

而本書講述了趙昂在十多年的職業生涯諮詢中,面對面地解決過近千人的職場困惑,對每個職場問題都能一針見血地提出攻克方法。本書從職場逆襲、職業轉型、人際交往、打造獨特優勢、自由工作這五大真實場景入手,介紹了近100個真實案例。不管你是剛剛步入職場,渴望快速成長、升職加薪,還是正站在跳槽、轉型的十字路口,又或者渴望在事業、家庭、個人提升中取得平衡和多元突破,都能在書中找到精進的方法,升級認知和工作格局。

認知的限制

人們所謂的「過不好」,都源於認知的限制。我們就先來聊聊什麼是認知,從認知的角度來看一下為什麼他們不缺知識,不缺信息,甚至不缺資源,但就是無法突破自己的限制。

什麼是認知

有認知,就有認知的層級,有認知的程度,也有認知的限制。認知是非常理性和客觀的,只有保持持續認知升級的人,才能獲得更大的格局與視野。認知在哪一級,格局就停在哪一級。什麼是認知呢?認知就是一個人對於世界的看法。

比如,一個出生在農村的孩子會怎麼看立交橋?一個出生在大城市的孩子又會怎麼看莊稼地?一個人出國留學,他怎麼看自己的教育背景?一個人失業了,他怎麼看待這種經歷?看到一個人靠寫作財務自由了,你會受到什麼影響。而這些,形成了一個人對於這個世界的看法和理解,組成了他的認知體系。有什麼認知就有什麼行動,行動決定結果。

1、認知是一種視角

認知豐富的人,一定可以從不同角度來看問題,不會固執己見,陷入單一的判斷。比如,在人際關係中,我們經常會說要學會換位思考。這個換位,換的就是視角。

2、認知是對於價值的判斷

比如,什麼時候該買哪裡的房子,什麼職業才有發展空間,什麼才是未來的趨勢等等。

3、認知是一種對於方法的選擇

比如,對於獲取財富,有人選擇創業,有人選擇投資,有人選擇依靠寫作,有人選擇成為網紅,甚至有人選擇違法犯罪。這些選擇的背後,有基於對自我的認知,也有基於形勢、趨勢的認知。

4、認知還是一種對於結果的態度

比如,我們每個人都有失敗的經歷,然而在失敗之後,有些人的態度就是失望、沮喪,一蹶不振,而有些人就是稍做調整,奮起再戰,還有些人對於失敗十分平靜,泰然處之。

我們已經聽膩了積極心態,可是有沒有想過,真正的積極心態不是勉強為之,而是建立在對一件事的積極認知之上。認知是非常理性和客觀的,只有保持持續認知升級的人,才能獲得更大的格局與視野。

告別認知泡沫

所謂認知泡沫,就是你錯以為正確的認知。

比如,一個人非常勤奮地學習,看到所有與職業發展或者個人成長有關的東西,都忍不住要學到手。聽人說有一門課很好,趕緊報名,聽人說某個網絡音頻是資深的老師講,也馬上下單,看到推薦書單也都存下來,遇到優惠打折總忍不住要買。

他們不可謂不努力,而且還努力出了焦慮:那麼多的書讀不完,買的音頻課聽不完,甚至因為不斷參加培訓,交了大量學費,讓自己的生活質量都下降了。這就是認知泡沫的一種表現,觀點未經檢視,也並未產生讓自己的生活狀況和工作狀態有實質改變的結果,只是看上去的「過程勤奮」。

成功不應成為追求,那只是認知升級結出的果實。甚至能力提高也不應成為追求,那只是認知升級之後的表現。職業生涯的發展,更是如此,唯有不斷升級自己的認知,才可以看到更多的可能。

作者認為,我們要掌控的是自己的內心,是我們可以持續主動改動的人生劇本,主動去創造真正的改變。人與人最大的差異就是認知的差異,因此,提升認知,建立認知閉環,解決成長的焦慮,才是我們要做的。作者把認知閉環總結為:選擇學習認知—踐行驗證認知—調整迭代認知。

第一步,選擇已被驗證的認知,學習之。

這就是一個學習知識的過程,關鍵要分清的是,哪些是值得學習的認知。所學知識要麼被科學方法驗證過,要麼被他人經驗廣泛驗證過。前者更適合一些可以準確測量的領域。

比如,大腦使用的時間和規律,記憶的方法等;後者更適合一些相對模糊、有賴經驗總結的領域;比如,寫作的方法、演講的技巧等等。只有被驗證過的認知,在自己身上發揮作用的概率才會大一些。

第二步,自己踐行,驗證認知。

即便學到的知識被別人奉為真理,也是需要自己親身踐行的,這個過程無人可以替代。在踐行之前,那些別人的認知對自己來說,始終只是知識,但是踐行之後,自己所獲得的體驗,就形成了新的認知。

第三步,從踐行的結果中,調整迭代認知。

踐行過程中,會出現多次的反饋,每一次反饋,就是迭代認知的機會。我們在踐行中修補、完善、加深那些本來屬於別人的認知,逐漸形成屬於自己風格的新認知。形成自己的新認知,有一個標誌,就是我們可以從自己經驗出發分享這些認知,而不再是人云亦云。

第四步,從第一步開始,重複這一過程。

認知是一個沒有極限,只有層級的東西,既不必遙望他人而艷羨不已,也不必沾沾自喜於自己的每次進步。認知到了,視野就大了,格局就大了,所要做的事情就大了,所了解的知識也多了,就又會觸碰到新的認知邊界,於是,就會再一次開始新一輪認知與踐行。

做到自我超越

很多抱怨工作中沒有機會,自己很倒霉。為什麼別人的機會那麼多,而自己卻沒有。請停止幻想,別指望被這個世界溫柔對待。那些成功者,逆襲者,夢想家只是能夠堅持不懈的追求夢想,因此才可以成功。他們可以接受現實,並且與現實和平相處。目光炯炯,因為心有定見,腳踏實地,因為眼中有目標。

我們沒有可以支持發展的人脈,沒有足夠發現可能性的視野,沒有可以翻身的資金,沒有創造高附加值的能力,甚至沒有可以傍身的「一技之長」。該如何「逆襲」呢?逆襲,最引人注目的地方就是創造出了一種反差:在起點和基礎並不高的情況下,結果卻有了很好的發展。

比如,馬雲同學,畢業的學校名不見經傳,家族也並非顯赫,長相也低於平均審美標準,但是如今其親手建立的阿里巴巴卻成為世界級的著名企業,他也成了著名的富豪,這就是逆襲。

那麼,一個普通人實現逆襲的關鍵點是什麼?有什麼事情是必經之路?在方向的選擇上,如何才能規避走錯路的風險?如果你準備逆襲,那麼要做的第一件事就是可以接受屢次失敗,而不再有不切實際的幻想,不再以弱者的姿態等待命運的垂青,不再心懷玻璃心坐等機會來敲門。

從「我要成為誰」和「我要什麼」出發,而不是「我曾經是誰」和「我有什麼」出發,是擺脫束縛,實現逆襲和人生突破的關鍵點。逆襲的關鍵,在於朝向未來要去的方向,而不被曾經的擁有所束縛。我們可以做的就會投資自己,不斷的學習,把一切做到極致。

要學什麼?學三類事情:想做的,喜歡做的,必須做的。任何一件想做而沒做過的事情。

比如,創業;任何一件做過而喜歡的事情,比如,經商;任何一件必須要做的事情,比如,考試,都是學習的目標。

怎麼學?方法:樹立目標,攻克,然後繼續循環。方式:跟人學,實踐中學,持續看書學。作者說讀書是能接觸到的最廉價的學習方式。建議先讀三類書:

1.法律類的書

學會保護自己,免受傷害。也不必上來就讀大部頭的法律經典著作或者學術書籍,先從普及性的、能看懂的法律書讀起,對什麼感興趣,就讀什麼。然後,就會發現,這個社會有很多可以保障安全的規則,利用起來,站在社會這一邊,不要成為掉隊的羔羊。學了法律,就會知道如何對抗壞人,如何保護自己,如何安全地獨立。

2.增長技能的書

可以是財務,可以是月嫂、保姆,可以是行政、文秘、寫作,可以是PPT、思維腦圖之類的辦公軟件,還可以是廚藝美發等等。

3.讀讓人快樂的書

快樂似乎有些奢侈,但什麼樣的命運都有快樂的權利。為自己營造個性環境,讓自己的靈魂升華。

比如,可以在空餘時間關注專業能力提升的方法,興趣拓展的可能,以及生活幸福的方式。

靈魂的墮落有一種方式:被環境裹挾着,然後沉淪。助力墮落的,就是內心不斷索取的欲望。而使靈魂升華、輕盈的修煉,就是如此簡單、艱難,需要持續。

成為職場先鋒者

一個人對自我的認知,與其說是發現,或者探索,不如說是持續的成長和擴展。當我們開啟對自我審視的時候,這個世界也開始向我們打開了,我們的選擇才不會那麼盲目。作者在書中對於想要職業轉型的朋友,有一些建議,我們就來聊一下。作者認為想要轉型的人背後的真相有三點:

職業能力不足的逃避

職場競爭是要拼實力的,如果業務能力缺乏,一定會缺少發展機會,同時會早早遭遇職業發展的瓶頸,也自然得不到期待的回報。屢屢受挫的感覺讓他們心生逃避,希望逃到一個發展理想的領域,這也是很正常的事情。

比如,有的人不擅交際,為了鍛煉溝通能力,逼自己做銷售。業績還算可以,但做上幾年就失望了,然後決定轉型。

還有另一類能力不足的逃避者,從沒想過要面對需要克服的困難,只是希望通過轉型來「碰運氣」,他們想,或許就有這麼一個職業,一旦做起來,就會很開心地發揮天賦了。於是,他們就會陷入沒有盡頭的尋找中。

因人際關係而逃避

職場上有工作就有合作,有工作就有競爭,人與人之間出現摩擦是不可避免的。但是如果合作者之間心生罅隙,並因此而耿耿於懷,互相處處刁難,那麼,不僅工作心情不好,還會很影響發展。

職業倦怠

職場人對於倦怠感恐怕一點都不陌生,一件事,做着做着就沒有了激情,會出現很多重複的工作,會出現與自己興趣相悖的工作,會出現不得不與人合作的工作。這時候,人們最先浮現出來的想法就是:不能把興趣作為工作,否則,就再也沒有了興趣。

不管出於什麼原因,都不要盲目進行職業轉型。作者認為他們並不是一定要轉型,而是對於當下的問題沒有更好的解決方法。對於組織而言,一個人莫名其妙地就離職了。正是意識到這一點,不管是組織還是管理者都開始越來越重視個人生涯發展,他們發現:生涯發展不等於另謀職業,恰恰相反,是從多個角度幫一個人擴展職業維度,提升職業能力。

那麼究竟應該怎麼做呢?我們可以從這幾個盲點來看一下。

1、對於不熟悉職業的「美好幻覺」

對於這個盲點的解決辦法,那就是加強對於不同職業的了解。了解一個職業,只需要搞清楚5個問題,作者把這5個問題稱為「入行五問」。

1.這個職業的入門要求是怎樣的?

2.這個職業的發展空間是怎樣的?

3.這個職業的價值回報是怎樣的?

4.這個職業最大的缺點是怎樣的?

5.這個職業最好的企業和最牛的人都在哪裡?

2、對自我缺乏認知

在職業生涯中,就是通過不同的職業經歷對自我進行持續認知:認識自己的職業價值觀,認識自己的興趣方向,認識自己的性格特點,認識自己的能力優勢,認識自己的行為模式。對自我的認識越清晰,就越容易尋找到符合自己特點的職業。自我認知的維度主要有:能力維度、興趣維度、性格維度、價值觀維度。

從以下維度對自我進行分析與探索:

1.興趣

你會對什麼樣的事情感興趣?你喜歡做的事情具有什麼共同特點嗎?你喜歡與機器、數據、事務打交道,還是喜歡與人打交道?你喜歡思考、做抽象的事,還是喜歡做具體的、操作類的事情?在你過往的經歷中,你的職業和興趣相關嗎?

2.能力

你擅長做什麼事?在你做得不錯的事情中,能看出你的什麼能力優勢嗎?做哪一類事情是你不擅長的?經過刻意練習也不行嗎?你怎麼管理你的能力?

3.性格

你有什麼性格特點?在與人交往的過程中,你的交往方式有什麼特點?與你性格完全不同的人在人際交往過程中表現出來的特點,對你有什麼啟發?如果嘗試改變你的一些交往方式、學習方式、思考方式,讓你的特點更豐富,你選擇做些什麼調整?

4.價值觀

在做選擇的時候,你看重的是什麼?你想要什麼樣的人生?為什麼?你的人生榜樣是誰?為什麼?如果此生無憾,那是因為你做了什麼?為什麼?你生命中最重要的五樣是什麼?

通過以上這些思考,你有什麼發現?成為先鋒者,就要把所積累下來的能力、資源、認知、信心,並且在不同領域之間所做出的遷移。

可以有一個簡單的計算:如果要在一個領域達到滿分10分的水平,有人是從零開始,那麼就要突破很多障礙。而一個人如果在其他領域已經積累了8分以上的成就,那麼一般來說,有5~6分都是可以遷移過來的,這五六分中,或許有一些技能,但更多的是做事的態度、認知和方法,再加上2~3分的學習,很快可以達到一個比較高的水平了。

行業先鋒具有兩個特點:一個是能夠找對努力方向,另一個是能夠把事情做好。能力是一個系統,我們需要掌握系統中的組成與彼此之間的關係,向管理團隊一樣管理自己的各種表現。想成功不光要找到自己的天賦,還需要提前準備、等待機遇。然後通過系統化的訓練把自己的天賦變成能力,在實踐中提升自己。找到自己的核心競爭力,進行布局。比如,先去找到自己的貴人,自己的榜樣。

在工作中往往有很多機會與變革,我們要抓住職業生涯中的每一次機會。主動與職場貴人鏈接,跟優秀的人在一起你也會變的優秀。沒有人可以單打獨鬥。團隊合作,貴人相助,是必不可少的。能力是一方面,機遇也是一方面。互聯網時代,我們的機會很多,通過互聯網實現多元化職業,其實並不難。