清醒思考的藝術-讀書筆記

本書的作者羅爾夫·多貝里是一位瑞士的經濟學博士,也是瑞士機構 getAbstract 的創始人之一。這本書2011年出版之後,多貝里一戰成名,在德國非小說暢銷榜上排名年度第一。一些高端讀者都大加讚賞,比如德國著名的羅蘭貝格諮詢公司創始人羅蘭·貝格,推薦大家「務必要讀」這本書,《黑天鵝》作者塔勒布評價多貝里,說他專業知識和創造才能的結合,是「自文藝復興以來都很少見的」。

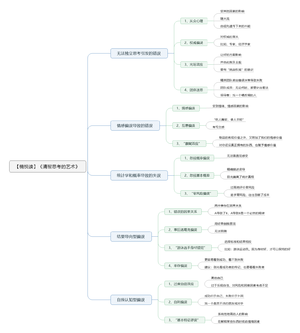

作者博覽群書,以顯微鏡般的觀察發現人們常犯的思維錯誤,並一一列出。當明白了錯誤的思維是如何發生後,人們就有可能遠離思維陷阱。如果說成功者與失敗者之間的差距在於思維方式,那麼,熟知了思考方式的隱形陷阱,人們就會犯錯更少,從而離成功更近。書中列舉了52種思維錯誤,我總結了幾類我們日常經常用的到的。

無法獨立思考引發的錯誤

這是一本教人怎麼樣清醒思考的書,那怎麼能做到清醒思考呢?就要從破除我們常見的一些思維錯誤做起。有一些思維誤區,我們經常一不留神就陷進去。

比如,為什麼你明明不想做一件事,但看見別人都在做,就忍不住跟着做?為什麼我們總愛留着沒用的東西在家裡占地方也不願意賣了換錢?為什麼說「零風險」其實是一種騙局?為什麼越精準的描述越容易誤導你犯錯?

這些問題,都是由思維偏誤引起的,這也都是普遍的心理學現象,這些錯誤,對於投資、工作,購物、社交等息息相關,認清這些思維錯誤,學會小心防範,對我們很重要。首先我們來說一下無法獨立思考引發的錯誤,這類的錯誤有:從眾心理、權威偏誤、光環效應、團體迷思。我們分別解釋一下。

從眾心理

我們在做判斷的時候,並不總是完全遵照我們自己的內心,怎麼想的就怎麼決定,而是經常會受一些其他因素的影響,比如群體。想象一下,你去參加一場音樂會,在十字路口遇見一群人,他們一個個仰望天空。你不假思索,也仰頭觀看。為什麼?從眾心理。從眾心理(有時被含糊地稱為隨大溜)是指:只要別人做什麼我也跟着做什麼,我的行為就是正確的。換言之,越多的人認為一個想法正確,這個想法就更加正確,這當然是荒謬的。

科學家做過一個實驗,給接受測試者發一條線,作為基準線,比如,10厘米,然後再給他一些9厘米、11厘米的線,讓他跟基準線比較,說出哪條線長哪條線短。這麼簡單的實驗,單獨測試的時候誰都能答對。然後進入第二個環節,8個人一起接受測試,但前7個都是演員冒充的,只有最後一個是真正的測試對象,前7個人都故意說錯,結果,有30%的接受測試者會跟着前面的人一起錯。

為什麼會有這種心理呢?作者說,這是我們從祖先那遺傳下來的本能。

假設5萬年前,幾個原始人走在非洲大草原上,忽然看見前面有一點風吹草動,別的人拔腿就跑,這時候假如你在場,你會怎麼樣?是留在原地思考,還是跟着一起跑?肯定是一起跑,因為這種情況出現,你的大腦會給你釋放一個預警信號,說前方可能有危險,而這時候你根本沒有時間去辨別,只能本能地去採取最有可能規避風險的行動。這種行為方式就隨着基因一代代傳下來,這是一種本能。

當我們處在一個集體裡,大家都在說一樣的話、做一樣的事,這就會對我們造成一種壓力,讓我們也不自覺地跟着一起去說、去做,盲從於群體,這會對我們的清醒思考形成阻礙。但是這種本能並不是完全錯的,像遇到地震、火災的時候,來不及思考,跑就對了。

權威偏誤

我們還有一種盲從,就是對權威的盲從。比如,政治家、科學家、經濟學家等等,一聽是專家,我們就容易相信他,這就叫權威偏誤。

舉個例子:

年輕的心理學家斯坦利·米爾格拉姆1961年做了一個試驗,將權威偏誤揭示得一覽無遺。試驗時他請求一位受試者電擊坐在玻璃窗另一側的一個人,並逐漸增加電壓。從15伏開始,然後是30伏、45伏,以此類推,直到幾乎致命的450伏。即使受折磨的那個人痛得大喊大叫,渾身顫抖(事實上沒有電流,那只是一位演員),受試者想中斷實驗,但只要米爾格拉姆平靜地說「請繼續,實驗要求這樣做」,大多數人都會繼續做下去。半數以上的受試者將電壓升到了最高,純粹是在服從權威。

光環效應

光環效應是指:我們讓某一個方面照花了眼睛,並由此推及全貌。

比如,一家企業的經濟發展形勢,自動推論到更難查明的特性,比如管理質量或發展戰略。於是,我們傾向於認為一家聲譽良好的製造商的產品質量更好,雖然沒有客觀理由證明此事。再比如,廣告請明星代言,就是利用了光環效應。針對權威偏誤和光環效應,作者給出的辦法是要有「挑戰權威」的意識,就是說,要分清楚我們服從權威,是因為他的專業水準,還是僅僅因為他的身份。

團體迷思

一個智囊團的成員通過建立錯覺不知不覺地形成一種「團體精神」,有時候反而會犯一些低級錯誤。

書中舉了兩個例子:1961年美國入侵古巴的豬灣事件和2001年瑞士航空公司的倒閉事件。這兩個案例,都是精英團隊做出錯誤決策導致失敗,心理學上把這叫作「團體迷思」。

就是說當你處在一個精英團隊裡,討論一件事的時候,如果大家都同意,那很可能你有反對意見也不敢提了,因為大家都是精英,這麼多精英都認為對的事,那怎麼可能錯呢?而其實,別人很可能也是這麼想的,這就是為什麼一幫聰明人在一起,可能反而會辦蠢事,因為來自群體和權威的雙重壓力,讓人陷入了「團體迷思」。那怎麼破解「團體迷思」呢?

作者建議是:如果你是一個智囊團的成員,無論何時,你都要講出你的看法,哪怕這看法不是很中聽。你要仔細考慮沒有講出的意見,必要時要甘冒被隔離在溫暖團體之外的風險。如果你領導着一支團隊,請你指定某人唱反調。他將不是團隊裡最受歡迎的人,但也許是最重要的人。

情感偏誤導致的錯誤

人比較容易受到情緒、情感因素的影響,這些情感包括渴望友善、希望被人喜歡等。而一些思維錯誤,引發了「情感偏誤」。

互惠偏誤

我們多數人的天性都不喜歡「欠人情」,一旦欠了,就有一種虧欠感,那當以後這個人要求你幹什麼事兒的時候,你很難拒絕,而這時候你要付出的,很可能比你當初欠的人情,代價要高昂得多。有的人就會利用這種心理,讓我們犯錯。

舉個例子:

幾十年前美國有一個教派,教徒都統一穿粉色長袍,很容易認。他們會在車站機場這類地方跟你搭訕,特別真誠熱情,送你花或者各種小工藝品,完全免費也不要任何回報,但當你在另一站下車的時候,又會有他們別的教徒過來,找你募捐,很多人都會中招。

這種現象,心理學上就叫「互惠偏誤」。我接受了你給我的好處,那我心理上就會默認,我也有一個潛在的義務,也給你好處。當你索要這種好處,就很難拒絕,這也就是俗稱的「吃人嘴軟,拿人手短」。

「稟賦效應」

我們感覺我們擁有的東西比我們沒有擁有的更有價值。換句話說:當我們出售某物時,我們要求的錢多於我們自己願意為它支付的錢。就是在一個物品的客觀價值之外,又附加了我們的情感價值,導致判斷失准。這是人的一種常見心理,稟賦效應會造成囤積癖,愛留着一些舊物件捨不得處理,大多數是沒用又占地兒的;稟賦效應還會讓我們錯過重要的機會。

舉個例子:

查理·芒格是沃倫·巴菲特的合伙人和摯友,親身經歷讓他了解了稟賦效應。年輕時人家提供給他一個利潤特別豐厚的投資機會,只可惜他當時手裡沒有流動資金。要進行新投資,他必須賣掉他的股份,但他沒有這麼做。稟賦效應阻止了他。芒格就這樣與一筆500多萬美元的豐厚利潤失之交臂了。

對自己的東西估價過高,導致錯失機會。而稟賦效應更嚴重的一種表現在於,對你還沒真正擁有,只是將要、打算擁有的東西,也賦予情感價值,願意為之付出超過實際價值的價格。

比如,拍賣。很多參與拍賣的人總會非理性地叫價,越叫越高,這就是稟賦效應的結果,所以拍賣被叫作「贏家的詛咒」。這也就是為什麼巴菲特說他從不參與拍賣的原因。請不要死抱着某種東西不放,請將你擁有的視作「宇宙」臨時留給你的某種東西。要知道你擁有的一切隨時又會被拿走。

概率導致的失誤

其實多數跟統計學相關的錯誤,都是因為忽視概率而產生的。

忽視概率偏誤

舉個例子:

有兩種賭博:如果有一種,獎金一千萬,中獎率一億分之一,還有一種,獎金一萬,中獎率萬分之一,你會選哪種?大多數的人都會選前一種,但其實從概率上說,顯然是第二種更有可能讓你贏錢。

然而大部分人認識不到這一點,因為實驗表明,概率不是我們的直覺能感受到的。這就會造成忽視概率偏誤。很多人看到空難的報道,立刻把機票退了改坐火車,卻忘了其實每年的陸上交通事故比飛機事故多一百倍不止。這就是忽視概率讓你犯的錯誤。

忽視基本概率

馬庫斯是個瘦瘦的男人,他戴眼鏡,愛聽莫扎特的音樂。從統計學的角度來看,他更可能是哪種身份呢?(1)馬庫斯是卡車司機;(2)馬庫斯是法蘭克福的文學教授。大多數人會選2。這是錯的。德國的卡車司機要比法蘭克福的文學教授多得多。因此馬庫斯是一位卡車司機的可能性更大。

即使他愛聽莫扎特的音樂。為什麼大多數人都會選錯呢?精確描述誤導了我們,讓冷靜的目光偏離了統計真相。科學裡稱這種思維錯誤為忽視基本概率。忽視基本概率是最常見的思維錯誤之一。實踐中所有記者、經濟學家和政治家都常犯這種錯誤。

「零風險偏誤」

假設你必須玩俄羅斯輪盤賭。你的左輪手槍的槍膛里可以裝進6發子彈。你像轉動抽彩輪盤一樣轉動你的槍膛,拿槍口抵着你的額頭,扣下扳機。第一個問題:假如你知道槍膛里有4顆子彈,你願意付多少錢,來將4顆子彈中的兩顆從槍膛里取走?第二個問題:假如你知道槍膛里只有一顆子彈,你願意為取走這顆子彈支付多少錢?

對大多數人來說,這是明擺着的:第二種情況下你願意支付更多,因為那樣一來死亡的風險就降到了0。如果單純看死亡概率降低的幅度,這是沒有意義的,因為第一種情況下你將死亡概率降低了1/3,而第二種情況下降低了1/6。因此看起來第一種情況對你應該更有利,但某種東西在驅使我們過高地評價零風險。

我們追求零風險,往往忽略了成本,也就是說,為了實現零風險而付出的成本,可能比承擔一部分風險的成本要高得多。追求絕對的零風險是愚蠢的,這在大多數時候是不切實際的,而且「零風險」還常常成為政客或商家的欺騙口號,讓我們為此支付過高的代價,或做出錯誤的決定。

結果導向型偏誤

這類的錯誤不是很好理解,簡單來說就是我們認為兩件事存在因果關係,A導致了B,所以我們就得出一個理論,A導致B是一個必然的規律,所以當A再出現的時候,我們就會預判接下來要發生B了,而事實上,往往不是這麼回事。

錯誤的因果關係

舉個例子:

赫布里底群島位於蘇格蘭北部,對於島上的居民來說,頭髮里的虱子是生存所必需的。一旦這些虱子離開它們的寄主,寄主就會生病、發燒。因此,為了驅走高燒,當地人會故意將虱子放進病人的頭髮中。表面看來,赫布里底群島人是正確的:一旦虱子重新定居在頭髮里,病人的病情就好轉了。對一座城市的消防行動的調查證明,火災損失與每次投入的消防人員的數量有關:動用的消防人員越多,火災損失就越大。於是市長立即宣布停止招聘,削減了預算。

以上兩則故事說明了因果的混淆。虱子離開寄主,是因為寄主發燒了,它們的腳燙得受不了。一旦寄主燒度減退,它們自然樂於返回。火勢越大,投入的消防人員自然就越多,相反的邏輯當然是不成立的。我們往往看重結果,當一件事結果不好,我們就會質疑當時的決定是否正確,當結果很好的時候,我們就會覺得自己當初的決策英明無比。其實,結果並不能作為判定的依據,因為能夠影響結果的因素太多了,有時候好結果僅僅是因為運氣好。

事後諸葛亮偏誤

用結果倒推原因,是一種普遍的心理想象,叫「事後諸葛亮偏誤」。事後諸葛亮偏誤為什麼這麼危險呢?因為它讓我們相信自己是很好的預言家,而事實卻不是這樣。這會導致我們傲慢,誤導我們作出錯誤的決定。事後諸葛亮偏誤絕對是最頑固的思維錯誤之一,可以恰如其分地稱為「我早知道現象」,即事後回顧時一切都顯得是可以理解的、不可避免的。

作者有一個個人建議:寫日記。寫下你的預測,有關政治、事業、體重、股市等。經常拿出你的記載與實際情況相比較。你會驚訝你是個多麼糟糕的預測家。另外,請你也同樣讀歷史。不是事後的、成熟的理論,而是那個時代的日記、剪報、備忘錄。這會讓你更好地感覺到世界的不可預見性。

「游泳選手身材錯覺」

我們看那些職業游泳選手,身材特別好,覺得他們的身材是每天游泳鍛煉出來的,但很可能這是把選擇標準和結果搞反了,這些人之所以成為游泳選手,是因為他們首先就擁有健美的適合游泳的身材,游泳鍛煉只是幫助他們保持和提高了身材。

倖存偏誤

倖存偏誤是指:由於日常生活中更容易看到成功、看不到失敗,你會系統性地高估成功的希望。成功就像是一種倖存,概率是非常低的,但這種事的曝光率卻是超高的,所以可能會對人造成一種誤導。書中對倖存偏誤是這麼解釋的:日程生活中我們更容易注意到別人的成功而不是失敗,因為媒體只會把成功者的故事寫出來給你看。

這種思維傾向會讓我們系統性地高估成功的希望,對成功抱有一種幻想,認識不到成功的概率有多低。怎麼破解「倖存偏誤」呢?作者給出的辦法,別光看那些成功者的傳記,抽空去失敗者們的墓地走走。

自我認知型偏誤

正確認識自己,這也是說起來容易做起來難的一件事。而如果不正確認識自己,會有哪些危害呢?主要有兩種,分別是過度自信偏誤和自利偏誤。

過度自信效應

這裡有一個實驗,實驗者隨機調查一群法國男人,問他們是不是高出平均水平的「好情人」,可能是因為法國人都比較浪漫吧,84%的人回答「是」。而所謂平均水平就是50%,這麼看來,至少有34%的人過度自信,高估自己了。這個思維偏誤會在我們制定計劃的時候,往往過於樂觀自信,對風險和困難因素考慮不足。

舉個例子:

悉尼歌劇院、空客A400,最終竣工的時間都比計劃預計得晚了很多,這就是制定計劃的時候犯了過度自信的錯誤。實驗證明,男人比女人更容易犯過度自信的錯誤。

自利偏誤

為什麼從不自責?自利偏誤,是指對一件事,我們常常會做出有利於我們的解釋,成功歸於自己,失敗歸於外因。

比如,公司業績好,公司主管會認為主要是自己領導有方,而公司業績差,主管會認為是手下不給力或者各種客觀因素,而不願意認真考慮,自己是否有責任。

為什麼我們會將成功歸功於自己,而將失敗歸於他人呢?原因有很多。最簡單的原因可能是:這樣我們會感覺好一些。一般來說,自利偏誤造成的損失有限。若非這樣,過去10萬年的進化早就消滅掉這一思維錯誤了。如何應對自利偏誤呢?你有對你直言不諱的朋友嗎?如果有,你很幸運。如果沒有,那你至少有個死對頭吧?好,那你就挑戰一下自己,請他喝咖啡,請他不加掩飾地說出對你個人的意見。你會永遠感激他的。

「基本特徵謬誤」

基本特徵謬誤是指,系統性地高估人的影響,在解釋某些東西時低估情境因素。

比如,二戰,我們會覺得是因為希特勒,說到一戰,我們會覺得是因為薩拉熱窩刺殺事件,但真實情況比這複雜多了。其實在複雜情況當中,單個人的影響力是微乎其微的。

一家跨國公司的表現,首席執行官的能力沒有多大影響;一個大國的經濟運行,財政部長和央行行長決策的影響也往往不是最重要的。但人們在分析事物時喜歡誇大人的作用,因為我們喜歡戲劇性,喜歡把具體的人想象成最重要的,這當然也是清醒思考時需要警惕的一個地方。不管戲劇多麼讓我們着迷,舞台上的人絕非孤立的,他們的表演離不開一個個情境。你若真想理解正在表演的戲劇,就請你不要只注重表演者,而是多關注他們的表演或舞蹈。