焦慮的意義-讀書筆記

作者羅洛·梅, 存在主義心理治療的代表人物之一。生前長期擔任着哈佛大學、耶魯大學和普林斯頓大學等名校心理學專業的教授。他曾獲得美國心理學會的臨床心理學科學和職業傑出貢獻獎,《焦慮的意義》是他的代表作之一。

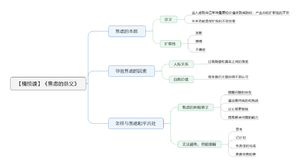

《焦慮的意義》揭示了焦慮從何而來,人又應該如何與焦慮和平共處。這本書針對如何理解人類情緒提出了新的觀念,也在學界廣受好評。國際權威人類學雜誌《美國人類學家》將本書評價為「時代先知之作」。通過這本書我們可以知道: 焦慮的本質究竟是什麼,以及如何才能夠緩解我們的焦慮。

焦慮的本質

焦慮的本質是什麼?作者說,早在遠古時代,當人類還在洞穴里以打獵為生的時候,焦慮就已經存在了。可以說,焦慮是人類的基本處境。作者說,焦慮是當人感到自己某種重要的價值受到威脅時,產生出的擴散性的不安。比如別人的認可和愛。

假設,現在你是一名大學生,你從學校出發,要去書店。路上迎面碰到一位老師,這個學期你剛好選了他的課,還去他的辦公室找過他。但在你們相遇的時候,他並沒有跟你說話,甚至沒有對你點個頭打個招呼,他完全地無視了你。他走過你身旁後,你開始感覺到痛苦。你開始質疑自己,我不值得注意嗎?你無法忽略這種痛苦,甚至一直到你回到學校,這種痛苦依然在折磨着你,甚至還會在夢中出現。

這種感受就是我們所說的焦慮。焦慮還有一個特徵,它往往是模糊、發散的。它是人在面對潛在的威脅時,產生的一種不確定感和無助感。這就是焦慮和恐懼的不同,恐懼是人針對明確危險的反應,而焦慮往往沒有特定的針對的對象,它在更深的層面攻擊着我們。當我們感到焦慮時,受到威脅的通常是人格的某個核心部分,比如尊嚴、經驗和價值感。 我們沒有辦法把導致焦慮的威脅具體化,因此也無法遠離它或者打敗它,我們沒有辦法和自己看不到的事物抗爭,我們看待事物的知覺作用本身,也會被焦慮入侵。這讓我們的自我和焦慮之間的關係變得非常曖昧。當我們面對焦慮,找不到對象發泄的時候,我們就會產生敵意。焦慮和敵意總是互相關聯的。焦慮會帶來敵意,是因為焦慮會伴隨無助、孤立與衝突等感受,令人極端痛苦。當事人自然會對那些置他於痛苦處境的事物產生不滿和憤怒。

作者在書中提到了這樣一個實驗,湯姆是一個愛爾蘭人,他在九歲的時候由於一場意外造成了食道封閉,不能通過正常的方式進食。在意外發生之後,為了讓湯姆不被餓死,外科醫生給湯姆做了一個手術。醫生在湯姆的下腹部開了一個口,直通他的胃。之後長達50年,湯姆都只能通過這個口把管子插到胃裡進食。這個進食的過程非常痛苦,但為了活下去,湯姆也只能堅持。因此,湯姆的情緒很不穩定,他經常產生恐懼、焦慮、悲傷與怨恨,但這給了作者很多機會去觀察這些情緒和湯姆的胃功能之間有什麼聯繫。

作者在研究中發現,在感到恐懼的時候,湯姆的胃部活動會急劇減少,使他食欲不振,消化不良。會產生類似效果的情緒還有悲傷、沮喪和自責。但是,當湯姆焦慮時,胃部活動卻會急劇增多,也就是胃酸增加,蠕動加快,以及血液供給過度,這也讓湯姆產生了過於旺盛的食慾。這是為什麼呢?因為在感受到恐懼、悲傷和自責的時候,湯姆會感受到被打壓,所以胃部活動會有一定程度的減少。焦慮卻會增加湯姆的胃部活動,這證明湯姆在反抗焦慮,他的身體在向焦慮示威。加速胃部活動是湯姆產生敵意的表現形式。胃動力的增強實際上就是更快地消化,也就是一種準備進食的狀態。實際上,這種示威的形式在動物的生活中很常見,肉食動物吃光獵物的肉就是在表示敵意。

導致焦慮的因素

為了學會和焦慮和平共處,我們必須要知道,哪些原因會導致焦慮。研究發現,期望和真實之間的落差會導致焦慮。另一個原因:對自己的期望過高,卻得不到社會的認可。

期望和真實之間的落差

比如,在人際關係中,這種落差一方面會讓我們無止境地依賴他人,只有他人的接納和喜愛才能讓我們感到安全,這是為了滿足我們對人際關係的高期望;另一方面,我們又會暗自堅信所有人都靠不住,自己一定會被排斥,這是因為我們越是有這種不切實際的高期望,越容易感受到別人態度的不友好,有時還會放大甚至憑空捏造這種不友好的態度,這也就是我們常說的玻璃心。

作者的研究對象南希是一位重度焦慮患者,在她兩歲的時候,父母離了婚。隨後不久,母親帶着她和繼父生活在了一起。南希很喜歡她的繼父,說她的繼父很聰明,說對自己的重組家庭很滿意。長大後,南希訂了婚,她的未婚夫受過良好的教育,公婆都是大學教授。南希給人留下的印象是,她的適應能力很強、有責任心、做事非常照顧別人,很少和他人發生衝突,但作者通過和南希的聊天,發現南希實際上非常擔心未來的公婆是否會喜歡她,而她對未婚夫的態度是,如果未婚夫不再愛她,那麼她就會完全崩潰。實際上,南希非常在意身邊的人愛不愛她,靠不靠得住。

作者認為,獲取別人的愛是南希和焦慮保持距離的安全機制。她很擅長安撫別人,也很有一套讓別人善待她的手段。當她遲到的時候會不厭其煩地道歉,有人幫助她的時候,她會過度地感謝。她從來都不對任何人發脾氣,即使她有非常充分的理由生氣。這是因為在她的童年時期,尤其是媽媽再婚之後,經常會和繼父一起出去,半夜才回到家裡。這導致南希從小就缺少陪伴,給她造成了媽媽不可靠的印象,這讓南希在成年之後,也很難建立對人的信任感。所以,南希不計代價地服務別人,實際上是因為她的人際安全感非常脆弱。儘管南希在工作上從來不曾有過問題,但她對自己的工作一直感到很強烈的不安。她總覺得,自己如果一旦犯錯,隨時都會被辭退。南希對人際關係有着過高的期望,總是希望別人會永遠愛她,永遠不會離開她。於是她極力避免和任何人產生衝突,因為她無法承受現實生活中,別人可能會拋棄她。這種過高的期望和現實之間有太大的差距,這也正是南希焦慮的原因。

對自己的期望過高,卻得不到社會認可

比如,海倫是一位即將生產的未婚媽媽,在研究剛開始的時候,她就主動說起,她對自己未婚懷孕沒有任何罪惡感。但在她貌似不在乎的態度之下,卻隱藏着焦慮和緊張,比如,即使在開懷大笑時,她的眼睛仍舊睜得大大的,甚至笑的時候還會帶着驚恐的表情。作者對於海倫的判斷是,海倫在採用迴避、戲謔的態度來掩飾某種焦慮。實際上,海倫確實在對懷孕的事情焦慮。她在和別人聊天的時候,經常拒絕討論自己懷孕的事,並堅持說,對她而言,有沒有懷孕並不會造成什麼區別。但是她又會用很多時間,以一種知性的准科學態度討論其他人懷孕的事兒。她對他們描述不同階段的胚胎發育。海倫用一種誇張的虛張聲勢來掩飾自己的焦慮。海倫的焦慮還體現在,她堅決不告訴家人她懷孕的事實,因為她害怕得不到家人的認同,覺得自己一定會被惡言惡語傷害。與此同時,海倫對自己有過高的自我要求,她總是強調自己住在紐約的知識分子社區。她從小早熟,成績優異,家裡人都認同她是家中的聰明孩子,這讓她的競爭意識十分強烈。

在這個例子中,海倫避免焦慮的方式是嘲弄、躲避和公開否認。無論是刻意忽略自己懷孕的事實,還是刻意從科學角度看待分娩這件事兒,都是她為了抗拒焦慮做出的嘗試。海倫害怕自己得不到家人的認可,也害怕未婚媽媽這個身份給她帶來方方面面的不便。同時,又因為她有足夠強的競爭意識,這導致了她會害怕分娩,害怕自己真的生下孩子,當了媽媽。這會讓海倫更難達到想象中的那個優秀的自己。也就是說,未婚媽媽的身份給海倫對於成功的追求帶來了阻礙,這是海倫焦慮的原因。

怎樣與焦慮和平共處

在遠古時代,焦慮本來的功能是保護我們,讓我們時刻對潛在的危險保持警惕避免受傷,但在今天,焦慮的情況變得更複雜,我們會因為一些非實體的東西感到焦慮,比如失去工作、別人的敵意等等。

首先,焦慮的產生,往往是因為我們的人格或者人際關係出現了問題,也就是說,焦慮可以被視為一種警示信號,反映了我們想要解決某些問題的內在渴求。其次,如果你感到焦慮,這倒並不意味着是一件壞事。因為實際上,焦慮的出現往往是與認知的程度成正比的,我們知道的越多,會擔心的事情也就越多。從某種角度上講,焦慮意味着我們認知的進步。焦慮逼迫我們去面對威脅和挑戰,它能讓我們的心智變得更加敏銳,提高我們解決問題的能力。可以說,有焦慮就會有活力。焦慮會激發我們的創造力。這是正常焦慮。正常焦慮指的是,人類在認識到自身與生俱來的有限性,也就是在面對強大的自然力量、病痛和死亡的時候會感到的脆弱。正常焦慮是可以被建設性管理的。

比如,在我們的成長過程中,每個人都曾有過自己的重要價值遭到威脅的經歷,但是我們通常都能以積極的態度面對這些經歷,把它們當成是寶貴的經驗,並根據這些經驗繼續我們以後的生活。正常焦慮在日常生活中是很有意義的。比如,人類會產生文明,就是因為人類會覺察到自己的不完美,這也是焦慮的另一種表現形式。還有就是,和死亡有關的正常焦慮並不會給我們帶來沮喪或者抑鬱,反而讓我們意識到生命有限,會讓我們想要在此刻與他人更加親近,這會讓我們活得更負責、更熱情,也會更加珍惜時間。

當焦慮離開了正常的範圍,已經嚴重影響到我們的日常生活、工作和社交的時候,有哪些具體有效的緩解焦慮的辦法呢?首先,我們要留心觀察自己的每一次焦慮,了解自己是哪部分的價值受到了威脅,找到我們焦慮的來源。在產生焦慮的時候,努力靜下心來,問自己這樣幾個問題:是什麼讓我焦慮?這件讓我焦慮的事情,它到底是不是真的已經對我構成了威脅?它對我的威脅是什麼?面對這個威脅,我掌握了什麼資源可以解決它?然後再問自己,利用這些資源,我可以做什麼?然後,我們需要通過這些問題的答案,重新審視自己的個人價值,為自己安排一系列確定的、可以達到的目標,再負責任地一步步達成它們。

比如給自己制定一個日程表。很多焦慮都和時間有關,需要處理的事情太多,自然就會產生焦慮。想要緩解這種焦慮,我們就需要整理出我們要做的每一件事情,然後再根據輕重緩急去安排我們每天的日程,只要認真地執行,就可以有效地緩解我們的焦慮。而且,制定日程表本身也有緩解焦慮的作用,它讓我們去思考我們到底面對了哪些問題,也會讓我們發現,我們所擔心的事情其實並沒有那麼難應付。事實上,很多問題我們並不是不知道如何解決,只是我們的焦慮把問題模糊了,放大了。當我們開始規劃怎麼去解決的時候,焦慮也就不復存在了,取而代之的只是我們解決問題的動力。

另外,對於一些沒有具體問題也不知道怎麼解決的焦慮,適當地放一放這種情緒,也許並不是錯誤的選擇。面對這種情況,也有幾種具體的方法。

比如,我們每個人都有自己的愛好,看書、看電影、玩遊戲等等,做我們喜歡做的事可以轉移我們的注意力,也能給我們一個好心情,從而緩解焦慮。另外,堅持每天做一些有氧運動,比如慢跑、游泳、跳繩等等,也可以有效地避免焦慮,而且運動可以緩解我們的緊張情緒,也會給我們提供思考的時間,去更好地解決問題。

每一次我們面對焦慮的時候,都應該認真思考背後的原因並想辦法解決。這對我們的成長至關重要。比如孩子第一次沒有父母的陪伴,自己睡覺的時候,很容易產生焦慮。健康的孩子會在這時建立起自我和自主的概念,重新定義自己和父母的關係,這樣就會自然的克服焦慮。這個孩子長大後還要面對更多的焦慮,如果這個時候,孩子沒有完成自我建立,沒有構建起獨立的能力,長大後的焦慮對於他來說,就會變得更加危險。所以,我們應該認真地對待每一次焦慮。不能面對小的焦慮,那些真正殘酷的焦慮就更加難以面對。相反,如果能夠建設性地處理自己的焦慮,焦慮就能帶給我們很有價值的成長。這也有利於我們完善自己的人格,豐富自己人生的意義。