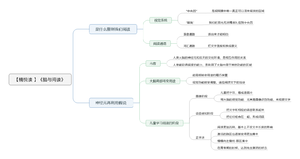

腦與閱讀-讀書筆記

作者斯坦尼斯拉斯·迪昂,全世界極具影響力的認知神經科學家之一,歐洲腦科學研究領域的領頭人,世界腦科學領域大師級的人物,已在《自然》《科學》等知名期刊上發表300多篇文章。2014年,與其他兩位科學家共同獲得有「神經科學界諾貝爾獎」之稱的大腦獎。

本書先為讀者展現了人腦神奇的閱讀能力,像拆解鐘錶的精密結構一樣,揭示了閱讀在腦中的認知齒輪,回答了「我們是如何閱讀的?」這一問題。然後通過考察兒童是如何習得閱讀的,向我們明示什麼樣的方法是科學有效的,對目前教育實踐中錯誤的閱讀學習方法進行了抨擊,就「應該如何學習閱讀?」給出了答案。同時,作者用科學研究成果論證了閱讀的價值,揭示了「閱讀是如何塑造我們的大腦的」。書中還討論了拼寫的隱藏邏輯、文字的發現、文化的誕生等話題,試圖探究這樣一個有趣的問題——「為什麼只有人類創造出了如此精細而複雜的文化?」

是什麼限制我們閱讀

我們平時閱讀的時候,目光會停留在某個詞上,這個時候,幾乎不需要太動腦筋,大腦就能輕而易舉地提取出這個詞的意義和讀音。一個詞進入視網膜時會被分割成千百萬個視覺碎片,而每一個碎片都被不同的光感受器所識別。由於信息以這樣的方式輸入,我們面臨的真正挑戰就在於如何將碎片組合起來,使我們可以知道呈現的是哪些字母,還要認出這些字母出現的順序,從而最終識別出這個單詞。

但現實生活中,幾乎沒有人可以一目十行的同時,還能深入了解書中的細節。那究竟是什麼因素在影響着我們的閱讀呢?

視覺系統

閱讀開始於視覺感知。在視網膜中,有一個叫做「中央凹」的區域,只有這個中央凹的中心地帶,才擁有視網膜中唯一密集的、高分辨率的視覺細胞。視網膜的其他區域,分辨率就會低很多。這也就意味着,中央凹是視網膜中唯一真正可以用來閱讀的區域,而這個區域,僅僅是角度很窄的一部分。所以,我們在閱讀的時候,需要自動地把文字放在中央凹裡面進行加工。我們的眼球在閱讀的時候需要不斷移動,用視覺中最敏感的區域來「掃描」文本。更不方便的是,我們的目光,並不是在書上勻速的運動。恰恰相反,我們的目光,總是一小步一小步地,從一處跳向另一處。有一個專門的術語來形容這個過程,叫做「眼跳」。

眼跳對閱讀速度來說,是一個很大的限制。它會導致我們無法直接把文字準確無誤地對應到中央凹的最佳位置。我們的眼睛,只對正好落在注視中心的那一個點,有最精細的感知。而注視中心的外圍,則會越來越模糊。也正是因為如此,我們一次注視的信息,最多也就三個漢字左右。視野範圍有限,所以我們一次加工的信息也不多,這是影響閱讀速度的一個重要原因。

比如,有一項實驗能夠很好地證明,這種眼動的模式,就是影響閱讀速度的罪魁禍首。研究者讓人盯着一個屏幕,屏幕上呈現的,並不是完整的段落,而是一個詞語接着一個詞語地呈現。而且,這些詞都精確地落在了參與實驗人員的注視點上。結果發現,一個平時有着良好閱讀習慣的人,可以達到每分鐘閱讀1100個詞語,最優秀的,甚至可以達到每分鐘1600個詞,這是正常閱讀速度的3~4倍。

只要文字還是一行行地寫在紙上,或者打在屏幕上,這種通過注視來獲取信息的方式,就一定會讓我們的閱讀速度降低,形成一道不可跨域的壁壘。

閱讀通路

我們的大腦加工文字信息的方式,到底是怎樣的呢?一些研究者認為,從文字到語音的轉換是必經的一步。書面語言,只不過是口語的一種副產品,因此我們必須通過一種「語音通路」,把詞給讀出來,然後才有可能明白文字的意思。還有一部分人認為,把文字讀出來,只是初學者具有的特點。對於更加成熟的閱讀者來說,還有一條更加直接的「詞彙通路」,也就是說,大腦可以把文字直接轉換成意義。

但現在研究者們基本上達成了共識:對於成人來說,這兩條通路都存在,而且它們是同時運行的。我們在閱讀的時候,好像確實會感覺到,自己是在「讀」眼前的這些文字,但是速度卻又比一字一句地朗讀要快得多。通過大量的實證研究表明,即使是最熟練的閱讀者,也會利用文字的發音。然而,這並不是說我們真的要把看到的信息,一詞一句地讀出來,甚至不必動嘴,更深層的加工中,我們就會自動提取出文字的語音信息。

雖然我們頭腦中的這兩條閱讀通路在同時起作用,指導我們流暢地閱讀。但是,根據我們所讀的內容不同,以及閱讀任務的不同,每一條通路所發揮的作用大小是不一樣的。有的時候,只有一句一句仔細地默讀,甚至是讀出聲音,才會明白這話是什麼意思。這又是怎麼回事呢?

因為當你在閱讀陌生的文本,或者是比較晦澀的語言時,首先啟動的,就是「語音通路」。當我們在接觸一項不熟悉的語言、不熟悉的文字時,我們無法做到直接提取意義。我們所能做的,就是將其轉化為讀音,然後才會發現這個讀音模式是可以識別的。而當我們看到常見的詞語,或者是自己熟悉的內容時,往往會直接採用詞彙通路,直接識別出詞語的意思,再利用詞義信息去提取它的發音。

比如,你在讀小說的時候,很多情節是不是一掃而過,卻也在你的頭腦呈現出了完整的畫面?這說明,你並沒有把每個字轉化成聲音,而是快速掃描後整體感知所讀文字的意義。

那麼它是如何做到的呢?那就是靠調取已經存在於我們頭腦中的詞彙庫,認知心理學家將這種詞彙庫稱之為:心理詞典。心理詞典中的詞條數目相當龐大。普通人的詞彙量往往能達到數萬之多。我們每個人都能輕而易舉地,從至少幾萬個候選詞中找到合適的意義,來匹配看到的文字。這一過程,只需要花零點幾秒,而它所依賴的,只不過是視網膜上的幾道光而已。

什麼是神經元再利用假說

文化學習和腦之間存在着相互作用的關係。閱讀的出現,為我們了解這種關係的本質提供了更為廣闊的視野。除了閱讀以外,神經元再利用模型同樣應該擴展到其他文化領域中。在幾千年文化演進的過程中,為了適應腦加工的要求,數學、藝術及宗教的發展同樣也受到一些限制。然而,一個關鍵的問題至今還沒有答案:為什麼只有人類能夠創造文化,並發掘了大腦的潛能?作者認為這也許是因為,存在一個廣泛的皮質連接系統,一個「全腦神經工作空間」,它不斷擴大,使得人類能夠對大腦中的思維客體進行靈活的重排,以適應全新的任務。

在認知神經科學,以及腦成像技術等發展起來之前,大腦對於人類,一直是一個黑箱般的存在。直到最近幾十年,一些科學家才認識到,腦科學與人類獲得閱讀、算術或者推理能力有着非常緊密的關係。直到今天,還有相當一部分人認為,大腦是一種具有無限可塑性的器官,也就是我們通常所說的「白板說」。「白板說」認為人腦就像是一張白紙,總是可以適應新的環境,吸收新的文化,進化出帶有新功能的新結構。人類大腦的發展,完全由後天的環境來決定。而迪昂教授提出的「神經元再利用」假說,就是對這種「白板說」的批判。

「神經元再利用」假說認為,人類大腦的神經元和後天的文化環境,是相互作用的關係。人類之所以能夠獲得閱讀的能力,只是再利用了大腦中用於其他功能的區域,尤其是負責視覺功能的區域,這只是對大腦原有功能的最小調整。人類天生就具有學習語言的能力,而閱讀能力的形成,則需要經過後天的教育。通過閱讀,我們能夠超越時間和空間的限制,獲得其他人的智慧,這無疑是一項非常重要的能力。從整個人類演化的尺度上看,我們大概經歷了幾百萬年的進化史,但是最早的文字,也僅僅誕生在5000多年前。

在這麼短時間裡,人們之所以能夠學會閱讀,逐步形成識別文字符號能力,不是真的受後天影響,演化出了一個專門用來閱讀的功能區,而是將原來負責其他功能的腦區,進行了再利用,來為閱讀文字服務。其中,最重要的就是我們人類的視覺功能區域。通過後天的閱讀教育,人腦把我們與生俱來的,可以識別圖像形狀的功能,做了最少量的調整,來適應閱讀文字的活動。我們可以通過觀察兒童在學習閱讀時,大腦結構會發生怎樣的變化,來進一步證明這個觀點。總體來說,兒童學習閱讀的過程,可以分為三個階段。

圖像階段

兒童只是把一個一個的字符,看成是圖片。這個時候,並沒有出現明確的大腦定位,大腦的兩個半球,也就是左腦和右腦,同時參與工作。兒童在這個時候,還是用大腦中的視覺功能,尤其是圖像識別功能,來觀察文字。

語音感知階段

兒童在這個階段,看文字的時候,就不像是看畫了,而是把文字和相應的語音聯繫起來,並且嘗試着把它們組合在一起,形成詞語。

正字法

這個階段,閱讀能力就此形成。他們的閱讀會變得更加流利,基本上不受文本長度的影響。隨着專業閱讀技能的提高,激活的腦區也逐漸變得更加集中,慢慢向左側枕-顳區集中。這個區域,就是成人閱讀時,用來識別詞彙,加工文字的地方。隨着閱讀量的增加,這個區域,在青春期的時候,才會達到完全激活的狀態。

作者說,有大量的研究表明,正是通過後天的閱讀訓練,我們才能夠更加敏銳地感知到外部的信息。從這個角度來說,正是教育將我們祖先大腦中負責狩獵和採集的功能,轉變為加工新文化的能力。教育對於人類文化能力的形成,具有非常重要的作用。

作者還發現,人類識別文字的能力,並不像「白板說」所認為的那樣,會因後天環境影響,產生非常大的差別。恰恰相反,人類的文字識別能力,具有跨文化的普遍性。作者深入考察了人類文字的誕生發展過程,他發現,不同的文字系統都擁有一部分共同的特徵。不但如此,這些共同的文字特徵,都非常符合人腦加工信息的工作特性。作者告訴我們,不同文化的文字之間,真的存在相同的深層結構。

所有的文字系統都趨向於同時表示語音和意義。人類的閱讀能力、文字識別的能力,都具有跨文化的普遍性。文字的演化和人腦結構的發展密切相關,兩者相輔相成。所以,「神經元再利用假說」證明了:人類大腦的神經元和後天的文化環境,是相互作用的關係。